![]()

Présentation

À la recherche du Prix de Rome: 1826-1830

Élection à l’Institut: 1839-1856

Berlioz à l’Institut: 1856-1869

Épilogue

Choix de lettres

Illustrations

Chronologie (page séparée)

Cette page est disponible aussi en anglais

Abréviations:

CG = Correspondance

générale (1972-2003)

CM = Critique

musicale (8 tomes parus, 1996-2016)

NL = Nouvelles

lettres de Berlioz, de sa famille, de ses contemporains (2016)

Bloom 1981 = Peter Bloom, ‘Berlioz à l’Institut

Revisited’, Acta Musicologica vol. LIII, fasc. 2, 1981, p. 171-99

Tiersot 1911 = Julien

Tiersot, ‘Berlioz à l’Institut’, Le Ménestrel, août-septembre

1911

![]()

L’Institut est une chose qui est propre à la France. Plusieurs pays ont des académies qui peuvent rivaliser avec les nôtres pour l’illustration des personnes qui les composent et l’importance de leurs travaux. La France, seule, a un Institut où tous les efforts de l’esprit humain sont comme liés en un faisceau, où le poète, le philosophe, l’historien, le critique, le mathématicien, le physicien, l’astronome, le naturaliste, l’économiste, le juriste, le sculpteur, le peintre, le musicien peuvent s’appeler confrères.

Ernest Renan en 1867

Dans l’ordre des travaux intellectuels et artistiques, une autorité existait : l’Institut. Berlioz fut toujours attiré par elle. Cette attirance même fit qu’il fut amené parfois à sembler la combattre. Mais, même lorsqu’il en fut ainsi, son respect pour le docte corps n’en fut pas ébranlé. Il put être adversaire des académiciens, il ne le fut pas de l’Académie. Il ne cessa pas de reconnaître ce qu’il y avait de supérieur en elle ; ce fut un hommage qu’il lui rendit de s’y intéresser si fortement. Il aurait pu prendre pour lui le mot qui fut prononcé plus tard : « S’il y a une Académie, je dois en être », et, en pensant ainsi, il ne lui faisait aucun tort.

Fondé en 1795 l’Institut de France regroupait à l’époque de Berlioz pas moins de cinq Académies, toutes encore plus anciennes que l’Institut lui-même: l’Académie française (fondée en 1635), l’Académie des inscriptions et belles-lettres (fondée en 1663), l’Académie des sciences (fondée en 1666), l’Académie des sciences morales et politiques (fondée en 1791, supprimée en 1803, puis rétablie en 1832), et l’Académie des Beaux-Arts, qui résultait de la fusion en 1816 de trois Académies, celles de peinture et sculpture (fondée en 1648), de musique (fondée en 1669), et d’architecture (fondée en 1671), qui devinrent alors les trois sections de l’Académie des Beaux-Arts. Cette dernière, et les deux autres institutions vouées exclusivement à la musique, l’Académie royale de musique (l’Opéra) et le Conservatoire de musique (le Conservatoire) sont les trois institutions d’État en France avec lesquelles la carrière de Berlioz sera intimement liée, presque dès son arrivée à Paris en 1821 jusqu’à sa mort en mars 1869. Ses rapports avec elles seront souvent ambivalents: génie novateur et esprit indépendant, Berlioz se trouve fréquemment en conflict avec les pouvoirs établis, qui de leur côté le considèrent avec méfiance.

Les rapports de Berlioz avec l’Institut se divisent naturellement en trois périodes: la première, de 1826 à 1830 quand Berlioz, étudiant en musique au Conservatoire, se présente chaque année au prestigieux concours du Prix de Rome de composition musicale qu’il finit par remporter; la seconde, de 1839 à 1856 quand Berlioz cherche à se faire élire à l’une des sept places dans la section de musique de l’Académie des Beaux-Arts; et la troisième, de son élection à l’Institut en juin 1856 jusqu’à sa mort en mars 1869 quand il est maintenant membre de l’Académie (une page séparée donne un résumé chronologique des principales dates et événements). Les rapports de Berlioz avec l’Opéra et le Conservatoire sont traités ailleurs sur ce site. Avec ces deux institutions musicales, Berlioz ne parviendra jamais de son vivant à se faire accepter totalement: dans les années 1860 le Conservatoire n’exécute que peu d’œuvres de Berlioz, et l’Opéra ne montera jamais son chef-d’œuvre, l’opéra les Troyens qui avait été conçu et écrit à son intention. Mais avec l’Académie des Beaux-Arts Berlioz réussira finalement à en devenir membre à part entière, et peut dans ses dernières années bénéficier des privilèges ainsi que des charges qui incombent à sa qualité d’académicien.

Dans ses nombreux écrits Berlioz a souvent eu l’occasion de traiter de l’Institut et de ses rapports avec lui; on relève cependant d’importantes différences entre différentes sources. Les Mémoires évoquent avec de nombreux détails pittoresques les tentatives répétées du compositeur entre 1826 et 1830 pour décrocher le Prix de Rome; la matière de ces chapitres remonte à des articles publiés déjà dans les années 1830 (voir CM I p. 99-112, 153-65) qui seront repris par la suite dans la série d’extraits publiés dans Le Monde Illustré en 1858-1859 sous le titre de Mémoires d’un musicien. Les Mémoires donnent aussi un récit très développé du voyage en Italie du compositeur en 1831 et 1832 comme lauréat du Prix de Rome (chapitres 32-43). Mais ils ne disent rien de ses tentatives pour devenir membre de l’Institut, et ne donnent dans la Postface qu’un sommaire très bref de son élection et de sa vie comme académicien. Cette lacune est comblée par la correspondance du compositeur, de loin la source la plus détaillée sur toutes les étapes de ses rapports avec l’Institut. On a largement utilisé ici ces lettres dans une série d’extraits qui couvrent une période de plus de 40 ans, de 1826 à 1868. Les feuilletons de Berlioz dans le Journal des Débats, dont on trouvera le texte complet sur ce site, traitent en outre souvent de l’Institut dans divers contextes et on y renverra à l’occasion.

![]()

Le Prix de Rome avait une longue histoire: il datait en effet de 1663, bien avant la fondation même de l’Institut. À l’origine il n’était décerné que pour la peinture et la sculpture; le prix de composition musicale n’est fondé qu’en 1803 (qui se trouve être l’année de la naissance de Berlioz). Chaque année un premier et un second prix sont décernés pour la composition d’une cantate sur un texte prescrit. Berlioz décrit les récompenses attribuées aux second et premier prix (Mémoires, chapitre 22):

Cette distinction [le second prix] consiste en couronnes publiquement décernées au lauréat, en une médaille d’or d’assez peu de valeur ; elle donne en outre à l’élève couronné un droit d’entrée gratuite à tous les théâtres lyriques, et des chances nombreuses pour obtenir le premier prix au concours suivant.

Le premier prix a des privilèges beaucoup plus importants. Il assure à l’artiste qui l’obtient une pension annuelle de trois mille francs pendant cinq ans, à la condition pour lui d’aller passer les deux premières années à l’académie de France à Rome, et d’employer la troisième à des voyages en Allemagne. Il touche le reste de sa pension à Paris, où il fait ensuite ce qu’il peut pour se produire et ne pas mourir de faim.

Pour Berlioz le Prix de Rome est un moyen et non une fin en soi: il lui faut une reconnaissance officielle pour vaincre le scepticisme de ses parents qui s’opposent à son rêve d’une carrière de musicien. Les récompenses matérielles du prix comptent bien plus à ses yeux que le prestige qui s’y attache. Dès 1827, quand il entre en lice sérieusement pour la première fois, Berlioz conçoit une opinion peu flatteuse du concours et de la manière dont il est organisé (CG no. 76), et tous ses écrits postérieurs reflètent ce même jugement négatif. Le concours est entaché de favoritisme (CG nos. 76, 125), il est entre les mains de vieux jeu aimables qui ont peur de tout ce qui est neuf (CG nos. 125, 132, 133), le genre de musique qu’on attend des candidats est plat et sans relief, et Berlioz doit refréner son imagination créatrice s’il veut remporter le prix (CG nos. 77, 132, 133, 160, 166). Autre absurdité: le jury doit se prononcer sur chaque cantate d’après un accompagnement au piano et non la version originale pour grand orchestre (CG no. 77). La seule raison pour Berlioz de prendre part au concours se résume en une question d’argent (CG no. 95) et le besoin d’impressionner ses parents (CG nos. 127, 133). Remporter le prix a de plus des conséquences malencontreuses: un séjour obligé de deux ans à Rome et en Italie, voyage idéal pour les lauréats dans les arts visuels (pour lesquels le prix avait été conçu à l’origine), mais qui n’a aucun sens pour les musiciens, vu le piètre niveau de la musique en Italie à cette époque par rapport à Paris ou l’Allemagne.

Les feuilletons que Berlioz écrira plus tard reviennent constamment sur ces mêmes thèmes. Berlioz ironise souvent sur ses expériences du concours et du voyage en Italie (Journal des Débats 15 août 1846; 14 juillet 1849; 19 octobre 1850; 10 juin 1854). Le style des cantates de concours est insipide et sans caractère (23 juin 1835; 14 décembre 1841; 31 mai 1857). Les lauréats s’avèrent souvent de piètres compositeurs, et s’ils ont du mérite, c’est en dépit d’avoir remporté le prix et fait le voyage à Rome (29 juin 1850; 2 décembre 1850; 29 mai 1861). Et Berlioz ne manque pas d’insister sur l’absurdité d’un règlement qui oblige les musiciens à s’exiler pendant deux ans dans un pays où la vraie musique brille par son absence (3 octobre et 19 octobre 1841; 29 octobre 1844); le thème revient dans son tout dernier feuilleton (8 octobre 1863: ‘M. Bizet, lauréat de l’Institut, a fait le voyage à Rome; il en est revenu sans avoir oublié la musique’).

Dans les chapitres qui racontent les multiples tentatives de Berlioz entre 1826 et 1830 pour remporter le prix, les Mémoires posthumes donne la même vue d’ensemble (voir notamment les chapitres 14, 22-23, 25, 29-30). Berlioz présente l’institution sous un éclairage délibérément satirique: le concours du Prix de Rome n’est qu’une farce. Au chapitre 23 Berlioz donne malicieusement la parole au vieil huissier de l’Institut, le père Pingard, pour révéler par sa bouche ce qui se passe vraiment à l’Institut, comment s’organise le concours et comment les prix sont décernés, au moyen de marchandages entre les différents membres du jury autour de leurs élèves favoris. Et c’est Pingard qui est le premier à annoncer à Berlioz officieusement qu’il a remporté le second prix (en 1828).

Dans ses Mémoires Berlioz évoque brièvement son tout premier essai (chapitre 10):

Je me présentai au concours de composition musicale qui a lieu tous les ans à l’Institut. Les candidats, avant d’être admis à concourir, doivent subir une épreuve préliminaire [écrire une fugue], d’après laquelle les plus faibles sont exclus. J’eus le malheur d’être de ceux-là. Mon père le sut et cette fois, sans hésiter, m’avertit de ne plus compter sur lui, si je m’obstinais à rester à Paris, et qu’il me retirait ma pension.

Berlioz ne donne pas de date précise pour ce premier essai, sauf qu’il le place après la première exécution de la Messe solennelle, qui eut lieu le 10 juillet 1825 à l’église de Saint-Roch à Paris. Son premier essai doit se placer l’année suivante, en 1826. Une lettre de Berlioz à son ami Édouard Rocher datée du 15 juillet 1826 (CG no. 61) précise qu’à ce moment le concours avait déjà commencé et était en cours; mais il est frappant que Berlioz soit muet sur son éventuelle participation à ce concours. Il s’était sans doute présenté à l’épreuve préliminaire, et il semble que dans cette lettre Berlioz a préféré garder le silence sur son échec, sur lequel ses parents ont évidemment appris la vérité (la fugue écrite par Berlioz en 1826 existe, de même que celle pour le concours de 1829: voir NBE tome 6). Le lettre suivante, environ deux mois plus tard et adressée au même correspondant (CG no. 63), laisse entendre que Berlioz envisageait alors avec optimisme le concours de l’année suivante. Il ne pouvait savoir alors que la quête du prix serait bien plus longue qu’il ne prévoyait d’abord (cf. là-dessus CG no. 79).

L’année suivante (1827) Berlioz subit avec succès l’épreuve préliminaire et se présente au concours le 28 juillet (CG no. 76). Le sujet de la cantate est La Mort d’Orphée et Berlioz estime avoir de bonnes chances de remporter au moins le second prix. Mais sa cantate est rejetée d’emblée sous prétexte qu’elle est ‘inexécutable’: le pianiste chargé de la réduction pour piano de la grande partition n’est pas à la hauteur (Mémoires ch. 14; cf. CG no. 77). Berlioz essaie malgré tout de faire exécuter sa cantate en public, dans un concert de ses œuvres le 26 mai de l’année suivante, mais l’œuvre doit être retirée du programme (Mémoires ch. 19). Plus tard la même année (1828) il a plus de succès avec sa cantate Herminie, et cette fois il obtient le second prix (Mémoires ch. 22; CG no. 95). D’après tous les précédents Berlioz pouvait s’attendre à remporter le premier prix l’année suivante (1829) et dans des lettres datant de mai et juin avant le concours il se montre confiant (CG nos. 125, 127). Mauvais calcul: le sujet de la cantate, Cléopâtre, l’enthousiasme à tel point qu’il donne libre cours à son imagination et écrit une œuvre d’une étonnante hardiesse. Déconcertés, les musiciens de l’Académie ne trouvent d’autre issue de secours que de ne pas décerner de prix cette année (Mémoires ch. 25; CG nos. 132, 133).

Pour Berlioz c’est un grave échec; mais il a au moins l’avantage de presque garantir son succès l’année suivante (1830), d’autant plus que deux premiers prix seront maintenant disponibles — mais seulement à condition que Berlioz compose une œuvre bien sage qui n’effarouche personne. Et il a maintenant un motif personnel de plus: au cours du printemps il s’est épris de la jeune Camille Moke, pianiste de talent, et seul son succès au concours de cette année peut arracher le consentement des parents de Camille aux fiançailles de leur fille avec Hector (CG nos. 160, 166, 168). Le concours a lieu dans des circonstances extraordinaires: le 27 juillet, alors que Berlioz est enfermé à l’Institut écrivant sa cantate Sardanapale (CG no. 169), Paris se soulève contre Charles X et l’Institut est touché par la canonnade; Berlioz sort de l’Institut le 29, le dernier jour de la révolution, et va sans tarder prendre part à l’insurrection dans les rues de Paris (CG no. 170). Le calme est rétabli; Berlioz est maintenant sûr d’obtenir le prix (CG no. 171), mais il faut encore attendre la décision officielle le 21 août (CG no. 172). Après plusieurs ajournements (CG nos. 173, 176, 183), la cérémonie de distribution des prix a lieu le 30 octobre (CG no. 188). Double déception pour Berlioz, tant du point de vue personnel que musical. Une fois sûr du prix, il a ajouté un finale retentissant à sa cantate, qui fait grande impression à la répétition génerale, mais à l’exécution publique fait long feu par suite d’une erreur des exécutants. Et Berlioz est seul à la cérémonie officielle: Camille Moke et sa mère avaient promis de venir mais pour finir changent d’avis (CG nos. 173, 183). Les Mémoires racontent en détail le concours et la cérémonie de la distribution des prix, et leur récit s’accorde avec les lettres écrites à l’époque (chs. 29-30).

La partition de Sardanapale est la seule des quatre cantates écrites par Berlioz pour le Prix de Rome à ne pas avoir survécu; on n’en connait à présent qu’un fragment, mais il est concevable qu’une copie de l’œuvre existe cachée quelque part à l’Institut (on trouvera la grande partition des cantates dans la NBE tome 6). Berlioz n’a jamais eu l’intention de publier ses cantates du Prix de Rome, mais par la suite il y puisera largement dans des œuvres à venir (voir Berlioz et sa musique — auto-emprunts).

En remportant le Prix de Rome Berlioz se voit obligé d’aller passer les deux années suivantes en Italie; pour des raisons tant personnelles que musicales il tente de se faire dispenser du règlement, mais malgré l’appui de personnalités influentes il échoue et doit quitter Paris à la fin de l’année, incertain de son avenir et des vrais sentiments de Camille Moke. L’histoire de son voyage transalpin et de ses expériences en Italie est racontée ailleurs sur ce site (voir aussi Le voyage en Italie — Le séjour à Rome).

![]()

Les effectifs des trois sections de l’Académie des Beaux-Arts avaient été fixés en 1816 à 50 membres en tout; la section de musique, celle qui concernait Berlioz, était la plus petite et à l’époque ne comptait que 7 membres. Les membres des différentes sections, désignés les ‘immortels’, étaient élus par l’Académie toute entière et restaient en fonction jusqu’à leur mort; la vacance était alors remplie par l’élection d’un nouvel ‘immortel’. L’appartenance à l’Académie conférait à ses membres un cachet particulier, en soi et du fait de sa permanence: c’était un privilège de pouvoir se parer du titre de ‘Membre de l’Institut’. La fonction d’académicien comportait des devoirs et des responsabilités, à commencer par l’obligation d’assister aux séances: d’abord celles des sections, qui à l’époque de Berlioz avaient lieu normalement tous les samedis pendant toute l’année; puis une séance publique annuelle de l’Académie des Beaux-Arts au complet (d’ordinaire en octobre; cf. CG no. 2768); et enfin une séance tous les trois mois des cinq Académies de l’Institut réunies.

Devenir membre de l’Institut était évidemment aux yeux de Berlioz un avantage qui en valait la peine; dès 1839, quand pour la première fois une vacance se présente, il songe à se mettre sur les rangs (voir ci-dessous). Mais d’après sa correspondance il est clair que l’aspect honorifique, quoique important, n’est pas décisif pour lui: nombre d’académiciens sont à ses yeux des médiocrités qui ne méritent pas leur place, et il affirme très franchement qu’en ce qui le concerne un des grands avantages d’être académicien est la garantie d’un revenu annuel à vie (NL no. 773bis, CG nos. 1783, 2145, 2156bis). Les honoraires étaient relativement modestes (une pension d’environ 1,500 francs par an, payée tous les mois en fonction de l’assiduité aux séances — voir ci-dessous), mais il faut se souvenir que Berlioz n’a jamais eu de revenu régulier à part son salaire de bibliothécaire du Conservatoire (à partir de 1839; cf. CG no. 608 et la lettre de Félix Marmion à sa nièce Nancy Pal du 17 janvier 1839), et pendant 30 ans il a dû gagner sa vie en écrivant des feuilletons, obligation qui lui prenait son temps et lui pesait souvent (voir là-dessus les témoignages réunis ailleurs).

Une fois élu à l’Institut on restait membre à vie: les vacances par conséquent étaient rares et impossibles à prévoir, notamment dans la petite section de musique (alors que le concours du Prix de Rome avait lieu tous les ans). Elles pouvaient donc se présenter à des moments inopportuns. En 1844 Henri Berton meurt (le 22 avril); il avait été un adversaire de Berlioz du temps de ses concours pour le Prix de Rome (cf. CG nos. 77, 125, 172). Adolphe Adam sera élu à sa succession au mois de juin. Aucun indice ne laisse supposer que Berlioz ait jamais songé à se présenter à cette vacance: à cette époque, outre de graves soucis dans son intérieur domestique, il est très occupé à préparer un grand festival qui aura finalement lieu le 1er août. En 1853 Georges Onslow meurt (le 3 octobre); cette fois Berlioz se présente, mais il est alors en voyage en Allemagne où il donne une série de concerts, et la lettre de candidature qu’il soumet de l’étranger est rédigée à la hâte et arrive trop tard (CG nos. 1644, 1645, 1653).

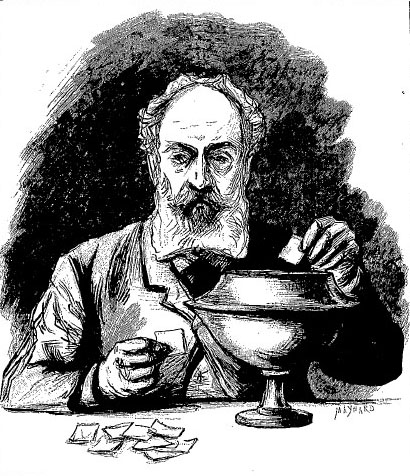

L’électorat pour la nomination de nouveaux membres consistait simplement dans les 50 membres de l’Académie des Beaux-Arts; en pratique ils ne participaient pas tous au vote, comme le montre les chiffres connus pour les élections où Berlioz était candidat. En 1851 Ambroise Thomas reçoit 30 voix, Niedermeyer 5 et Barton 3, total: 38 voix exprimées (Berlioz ne reçut pas une seule voix; CG IV p. 30 n. 1). En 1856 quand Berlioz est élu il reçoit 19 voix, Niedermeyer 6, Gounod 6, Félicien David 4, et Panseron 2, total: 37 voix exprimées (CG V p. 321 n. 1). Puisque l’électorat était restreint, les candidats se voyaient obligés de solliciter en personne les suffrages des académiciens, corvée difficile à éviter à laquelle Berlioz (et sans doute bien d’autres candidats) se soumettait avec mauvaise grâce (nombreuses références: CG no. 649, NL no. 773bis, CG nos. 1388, 2132, 2139, 2145). En 1854 Berlioz est obligé d’abandonner un projet de voyage à Munich pour pouvoir se consacrer en personne à sa candidature (elle échouera finalement: CG nos. 1783, 1784, 1785). En principe chaque membre de l’électoral avait une voix égale, mais en pratique l’attitude des membres de la section concernée, c’est à dire dans le cas de Berlioz la section de musique, pesait sur les autres sections. Berlioz estimait que les ennemis qu’il s’était fait par son activité de critique musical avait retardé son élection: il aurait put devenir membre de l’Institut huit ou dix ans plus tôt (CG no. 2125, in 1856). En 1851 toute la section de musique lui est hostile, et il n’obtient pas une seule voix (CG nos. 1382, 1388, 1392). En 1856, par contre, la section de musique lui est maintenant favorable, à l’exception de Carafa (CG nos. 2132, 2139, 2141, 2145, 2155).

Les vacances auxquelles Berlioz se présente ou songe à se présenter tombent en 1839, 1842, 1851, 1853, 1854 et 1856, quand il est enfin élu. Les Mémoires ne soufflent mot sur toutes ces tentatives avant l’élection de 1856, et c’est la correspondance du compositeur qui fournit l’essentiel des données; s’y ajoutent les archives officielles de l’Institut, où parmi d’autres documents on a conservé les lettres officielles de demande que les candidats devaient soumettre. Il n’y a pas lieu de reprendre chaque épisode en détail, mais l’année 1839 mérite qu’on s’y attarde. Le 3 mai de cette année Ferdinand Paër meurt; une lettre de Berlioz à son père datée du 11 mai y fait allusion et dit clairement que Berlioz envisage de se présenter pour cette vacance à l’Institut, même s’il sait qu’il n’a aucune chance, et s’attend à ce que Onslow ou Adam soit élu; il parle aussi de la corvée des visites à laquelle il doit se soumettre [sc. pour solliciter des voix] (CG no. 649). Deux annonces dans le journal la Revue musicale, datées du 9 mai et du 23 mai, font allusion à cette vacance. Le 9 mai: ‘La mort de M. Paër laisse un fauteuil vacant à l’Institut. Les candidats qui se présentent pour l’occuper sont MM. Adam, Berlioz et Onslow’. Puis le 23 mai: ‘Il n’y a plus que quatre candidats pour la place à l’Institut [laissée vacante] par la mort de Paër. M. Berlioz, en apprenant que M. Spontini se mettait sur les rangs, a cru devoir se retirer’ (textes cités par Julien Tiersot, Le Ménestrel 26 août 1911, p. 269). Ces témoignages semblent décisifs, mais ne sont pas cités par Peter Bloom 1981, p. 174-5 (voir aussi NL p. 172 n. 1); Bloom affirme que Berlioz n’a pas pu se présenter officiellement, puisqu’il n’y a pas de demande officielle de sa plume aux archives de l’Institut (ce qui est exact). Il rejette l’interprétation généralement admise par Tiersot et d’autres, selon laquelle Berlioz aurait d’abord posé sa candidature, puis l’aurait retirée en apprenant que Spontini se présentait. D’après les témoignages cités il nous semble que cette dernière interprétation est toujours la bonne.

La première demande officielle de Berlioz date de 1842, et sera suivie de quatre autres; elles sont trop longues pour être citées intégralement, mais on peut relever des différences intéressantes entre elles (voir des extraits dans CG nos. 786, 1389, 1645, 1781 et 2133). Les demandes de 1842 et 1854, outre une liste de ses œuvres musicales, mentionnent aussi l’activité de Berlioz comme écrivain et critique musical. La demande de 1853 est d’une négligence surprenante, et ne donne même pas une liste de ses œuvres musicales. Le demande de 1856, qui réussit, est la plus soignée; les lettres de cette année montrent le mal que Berlioz s’est donné pour bien préparer et lancer sa candidature. Dans cette demande il met l’accent exclusivement sur son œuvre de musicien, et donne une liste de ses compositions avec leur numéros d’opus. Il insiste particulièrement sur l’Enfance du Christ, exécutée pour la première fois le 10 décembre 1854 à la Salle Herz à Paris: l’œuvre avait immédiatement réussi et reçut bien vite d’autres exécutions à Paris et à l’étranger; elle fit beaucoup pour sa réputation de compositeur en France. Il y a lieu de penser que le rayonnement de cet ouvrage contribua en une certaine mesure au succès de sa candidature en 1856; il faut cependant souligner qu’il fallut quatre tours de scrutin avant que Berlioz atteigne la majorité absolue sur ses 4 autres rivaux. Tiersot fait aussi observer que c’était sans doute la dernière chance que Berlioz avait d’être élu: la prochaine vacance ne tombera que dix ans plus tard, en 1866, avec la mort de Clapisson (CG nos. 3112, 3132), et il aurait sans doute alors été trop tard.

![]()

A ma grande surprise, j’ai été nommé membre de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut, et si, quand j’y prends la parole de temps en temps, les observations que je fais sur nos usages académiques sont assez inutiles et restent sans résultats, je n’ai pourtant avec mes confrères que des relations amicales et de tout point charmantes.

C’est ainsi que Berlioz résume en un bref paragraphe, et en termes tant soit peu dédaigneux, plus de dix ans de sa vie comme membre actif de l’Institut à dater de son élection le 21 juin 1856 (Mémoires, Postface). La seule autre mention de l’Institut dans le reste de ses Mémoires est une anecdote dans cette même Postface: quand le Grand-Duc de Weimar l’interroge à propos du duo nocturne des femmes à la fin du 1er acte de Béatrice et Bénédict, Berlioz lui répond qu’il a été esquissé au cours d’une séance de l’Institut pendant le discours d’un de ses collègues…

Les Mémoires laissent ici beaucoup à dire. Ils ne disent rien sur les tentatives faites par Berlioz pendant des années pour se faire élire à l’Institut (voir ci-dessus). Et malgré ce que Berlioz dit, son élection en 1856 n’est pas entièrement imprévue. Depuis au moins 1854 il est résolu à forcer les portes du docte corps coûte que coûte (CG nos. 1784, 1785), et quand la vacance se présente en 1856 on voit d’après sa correspondance qu’il fait tout son possible pour préparer le terrain (CG nos. 2124, 2125, 2132, 2134, 2138, 2139). Ses lettres montrent aussi sa joie à son élection, et surtout sa satisfaction à voir le plaisir qu’elle cause à ses amis (CG nos. 2141, 2143, 2144, 2145, 2146, 2149, 2156bis). De façon générale beaucoup des lettres adressées à Berlioz au cours de sa vie ont disparu (voir là-dessus les remarques ailleurs sur ce site); mais il est intéressant de constater qu’un assez grand nombre des lettres de félicitation qu’il reçoit à l’occasion de son élection à l’Institut ont survécu, et ont donc été gardées par lui (CG no. 2140; voir aussi CG nos. 2142, 2147, 2151 et CG V p. 322 n. 1; CG [VIII] nos. 2141bis, 2148bis, 2148 ter; NL p. 445-60). Beaucoup de ces lettres se trouvent maintenant au Musée Hector-Berlioz à La Côte-Saint-André, telle que la lettre du 23 juin de sa sœur Adèle. Le titre ‘Membre de l’Institut de France’ a visiblement plus de valeur à ses yeux qu’il ne veut l’admettre; il l’inscrit sur la page de titre de ses Mémoires, mais aussi sur sa carte de visite, comme on l’apprend au hasard d’une lettre: le titre aide à ouvrir des portes (CG no. 2334). Il utilise aussi parfois le titre après sa signature dans des lettres de caractère officiel (CG nos. 2223, 2285, 2382, 2572, 2875; et la lettre du 21 mai 1865 publiée sur ce site).

Au bref résumé du paragraphe des Mémoires on peut ajouter de nombreux détails glanés dans la correspondance du compositeur, qui donnent une vue plus ample de ce qu’est la vie d’un académicien; s’y ajoutent aussi les documents conservés aux archives de l’Institut (voir là-dessus Bloom 1981, p. 183-99).

Première conséquence de son élection: l’emploi du temps de Berlioz change du jour au lendemain, et il se voit astreint aux charges de sa nouvelle dignité. Dès le 28 juin il est présenté à ses nouveaux collègues et peu après il commence à participer au jury du concours du Prix de Rome (CG no. 2149). À dater de son élection jusqu’à la fin de l’année il assiste à pas moins de 16 séances de l’Institut en tout, comme l’indiquent les registres de présence conservés aux archives de l’Institut (voir la Table I dans Bloom 1981, p. 198). Ces registres montrent qu’en général assiste avec assiduité aux séances de l’Institut, qui ont lieu tous les samedis pendant toute l’année. Si l’on compare ces registres avec les dates de ses principaux voyages il en ressort une constation intéressante: de façon générale Berlioz s’assure que ses voyages dérangent ses visites à l’Institut le moins possible, et il tient à signer les registres de présence avant son départ et peu après son retour.

Par exemple, il est absent de la plupart des séances pendant le mois d’août entre 1856 et 1861: il se trouve alors à Bade en train d’organiser et de diriger un grand concert. Mais en août 1862 il assiste à 3 séances et en août 1863 à 4 séances, malgré un voyage à Bade pour y diriger Béatrice et Bénédict. En avril 1863 il passe une bonne partie du mois à Weimar puis à Löwenberg, mais il fait acte de présence à l’Institut le 28 mars juste avant son départ, puis le 28 avril à son retour. En décembre 1866 il est absent de Paris du 5 au 21 pour diriger une exécution de la Damnation de Faust à Vienne, mais il est à l’Institut le 1er décembre et de nouveau le 22 le lendemain de son retour. En février 1867 il quitte Paris le 22 pour un voyage à Cologne d’où il revient à la fin du mois; il signe le registre de présence à l’Institut le 16 février avant son départ et de nouveau le 3 avril après son retour.

Les visites à l’Institut sont mentionnées assez souvent dans la correspondance de Berlioz, et indiquent qu’elles sont pour lui une activité régulière (CG nos. 2150, 2256, 2267, 2315, 2480, 2502, 2564, 2630, 2724, 2768, 3030, 3073, 3110, 3149, 3241, 3279). Deux lettres en particulier aident à expliquer son assiduité: s’il ne se présente pas pour signer le registre de présence il perd ses ‘jetons’, ce qui signifie une perte d’argent (CG nos. 3240, 3274). Un passage d’un livre de 1896 sur l’Institut explique le fonctionnement du système; on en trouvera le texte ci-dessous. À l’origine, au 17ème siècle, on distribuait aux membres présents aux séances des jetons qui avaient une valeur monétaire; plus tard on remplace ce système par des registres de présence que les membres doivent signer, et d’après ces registres on paye les académiciens en espèces, tous les mois, à l’Institut même, selon leur assiduité aux séances. On remarquera que dans la lettre CG no. 3240 Berlioz semble dire qu’en allant à l’Institut pour faire acte de présence il récolte de véritables jetons; à l’époque on utilisait fréquemment ces ‘jetons de présence’ dans d’autres institutions [cf. CG no. 3239], mais il n’est pas clair si c’est encore le cas à l’Institut à l’époque, ou si le terme ‘jeton’ est utilisé par Berlioz au sens figuré comme équivalent de l’acte de signer le registre. Quoiqu’il en soit, on comprend mieux l’assiduité de Berlioz aux séances de l’Institut. À tort ou à raison, Berlioz se préoccupe beaucoup de son budget, et les soucis d’argent reviennent souvent dans ses lettres, surtout dans ses dernières années quand il a cessé son activité de feuilletoniste (CG nos. 2839, 3092).

Avec son élection en juin 1856 Berlioz se trouve maintenant membre à part entière d’une institution qu’il a longtemps critiqué de l’extérieur, et cela entraîne à sa suite une série d’obligations. Il fait maintenant partie du jury qui examine les candidats au concours du Prix de Rome (CG nos. 2149, 2502, 2564; voir Bloom 1981, Table 2 p. 199). Après la réforme du concours en novembre 1863 (Mémoires chapitre 22 note 1), il continue à faire partie du jury réorganisé (CG nos. 2870, 3239, 3244). Il participe à l’élection de nouveaux membres de l’Institut (CG nos. 2195, 3030, 3112, 3149). En 1859 il appuie la candidature de Liszt pour devenir membre étranger de l’Institut, mais sans succès (CG nos. 2428, 2429, 2442, 2443, 2447, 2449, 2678). Il est appelé à participer à diverses commissions et jurys, ce qui peut prendre du temps et de la peine (CG no. 2315, 3239). En 1862, à la mort d’Halévy, Berlioz est poussé par ses collègues à se présenter pour le poste de secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, mais à son grand soulagement il n’est pas nommé (CG nos. 2601, 2608). Mais si Berlioz, conscient de son nouveau statut d’académicien, traite l’Institut avec respect, il n’en perd pas pour cela sa verve critique et son sens de l’humour (cf. CG no. 2153). En septembre 1861 il envoie à l’Académie une longue lettre racontant d’un ton badin son voyage à Bade le mois précédent: elle est adressée ‘À MM. les membres de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut’ et est destinée à être lue en séance publique. Il la publie dans le Journal des Débats le 11 septembre et le 12 septembre 1861 avec la note: ‘La lettre […] a paru d’un style trop en dehors des habitudes académiques et n’a pas été lue en séance publique’ (textes reproduits plus tard dans À Travers chants).

Être académicien a d’autres bons côtés. Un des avantages de l’Institut est sa bibliothèque: toute sa vie Berlioz a été un lecteur vorace. Un ami de Berlioz, Ernest Legouvé, raconte dans ses Soixante ans de souvenirs de 1886 (chapitre 16, section 9) que, selon le bibliothécaire de l’Institut, Berlioz avait l’habitude d’arriver de bonne heure les samedis avant les séances pour pouvoir lire Virgile à la bibliothèque. Une lettre de 1866 en donne la confirmation: on le voit passer longtemps à la bibliothèque avant le début des séances officielles, occupé à lire des biographies (CG no. 3147). Berlioz se sert aussi de la bibliothèque parfois comme bureau de travail: quelques lettres y ont été écrites (CG nos. 2150, 3030), et une lettre de 1860 laisse entendre que le compte-rendu des concerts de Wagner qu’il publie dans le Journal des Débats (9 février 1860, repris dans À Travers chants), a été rédigé en partie à l’Institut (CG no. 2477).

Il y a aussi le côté humain de l’Institut: dans sa propre Académie ainsi que dans les autres académies, Berlioz bénéficie de la présence d’amis et de connaissances sympathiques, certains de longue date, tels le peintre Horace Vernet, l’architecte Pierre Duc, ou l’écrivain Ernest Legouvé, qu’il a tous rencontrés au cours de son voyage en Italie en 1831-1832. En 1858 il organise avec succès une lecture du poème des Troyens chez Jacques Ignace Hittorff, un architecte et ami de l’Institut, devant un auditoire de peintres, sculpteurs et autres architectes de l’Institut (CG nos. 2274, 2279). À l’automne de 1866 une reprise de l’Alceste de Gluck à l’Opéra, montée avec les conseils de Berlioz, attire un auditoire de peintres et de statuaires de l’Institut, qui ‘ont le sentiment de l’antique, le sentiment du beau que la douleur ne déforme pas’ (CG no. 3180). De façon générale la compagnie des membres de l’Institut signifie pour Berlioz et Marie une vie de société plus active et de nombreuses invitations — mais aussi des dépenses accrues (CG no. 2348).

Faire partie de l’Institut supposait d’autres obligations de caractère officiel: les académies sont des institutions d’État. Ainsi quand le 14 janvier 1858 un attentat est commis contre la personne de l’empereur et de l’impératrice lors d’une représentation à l’Opéra, Berlioz se rend avec bien d’autres au palais des Tuileries pour signer un registre de soutien; il participe ensuite à la rédaction d’une adresse collective à l’empereur au nom de l’Académie des Beaux-Arts, qui est ensuite élargie pour devenir une adresse au nom de toutes les académies réunies (CG no. 2272).

En général les membres de l’Institut sont astreints à faire acte de présence à de nombreuses manifestations officielles, où l’habit d’académicien est de rigueur, y compris l’épée, obligation qui répugne à Berlioz mais à laquelle il ne peut se soustraire (CG nos. 2214, 2961, 2970, 3074; voir ci-dessous un portrait de Berlioz en habit d’académicien). L’empereur donnait de nombreuses réceptions et bals aux palais des Tuileries; au fil des ans Berlioz et Marie y assistent souvent, mais Marie y prend visiblement plus de plaisir que son mari (CG nos. 2214, 2689, 2850). Mais pour Berlioz il y a aussi avantage à avoir accès à la cour, et il cherche à en tirer parti: il s’emploie à intéresser l’empereur et l’impératrice à son opéra les Troyens, qu’il est en train de composer à l’époque de sa nomination à l’Institut (CG no. 2145). Au cours des deux années suivantes il essaie à plusieurs reprises de lire le poème des Troyens à l’empereur ou à l’impératrice (CG nos. 2219, 2222, 2235, 2256, 2275, 2277, 2279, 2292, 2293, 2299, 2334). Les Mémoires (Postface) reproduisent une lettre datée du 28 mars 1858 que Berlioz veut adresser à l’empereur pour lui demander son soutien pour faire monter l’opéra. La lettre, que Berlioz signe ‘Membre de l’Institut’, ne sera jamais envoyée: l’empereur, lui dit-on, l’aurait trouvée ‘peu convenable’. Les Mémoires racontent ensuite les vains efforts de Berlioz pour faire lire le poème par l’empereur: mais Napoléon III ne s’intéresse pas à la musique (CG no. 2334), à l’encontre de certains rois et princes allemands que Berlioz a rencontrés (cf. CG no. 2857), et pour finir Berlioz doit se contenter d’une version tronquée de l’opéra montée au petit Théâtre-Lyrique.

Le 12 novembre 1867 Berlioz quitte Paris pour son dernier voyage en Russie, et n’est de retour que le 17 février de l’année suivante. Il signe le registre de présence à l’Institut le 9 novembre peu avant son départ, et de nouveau le 22 et le 29 février 1868 après son retour et malgré sa fatigue. Après s’être remis des chutes subises à Monaco et à Nice en mars, il recommence à fréquenter l’Institut régulièrement, comme il l’écrit à Estelle Fornier dans une lettre du 14 juin, mais il n’a plus la force d’assister aux séances (CG no. 3363). Ernest Legouvé raconte comment, malgré sa fatigue, Berlioz se rend à l’Institut un jour exprès pour voter en faveur de la candidature de Charles Blanc, en remerciement d’un service rendu par ce dernier vingt ans auparavant (Soixante ans de souvenirs, chapitre 16 section 6). Legouvé dramatise l’incident en le plaçant ‘quinze jours’ avant la mort de Berlioz; le vote eut lieu en fait le 25 novembre 1868 (Tiersot 1911; CG VII p. 716 n. 1). Tant qu’il le peut, Berlioz continue à se rendre à l’Institut: il fait acte de présence deux fois en décembre, et pour la dernière fois le 6 janvier 1869.

![]()

Berlioz meurt le 8 mars 1869. Selon un récit de l’hebdomadaire Le Ménestrel (14 mars 1869) plusieurs membres de l’Institut participent aux funérailles le 11 mars à l’église de la Sainte-Trinité puis au cimetière de Montmartre: l’Institut honore toujours ses membres défunts (cf. CG no. 3112). Parmi les participants de l’Institut à cette occasion on compte MM. Guillaume, président de l’Académie des Beaux-Arts, Camille Doucet de l’Académie française, le Baron Taylor (ami de Berlioz de longue date), les compositeurs Ambroise Thomas et Charles Gounod de la section de musique, et une députation de l’Institut comprenant en outre MM. Dumont, Pils, et Beulé (le secrétaire perpétuel élu en 1862). Au cimetière Guillaume prononce un discours au nom de l’Institut, qui est reproduit à la fin de l’article du Ménestrel. De nombreuses notices nécrologiques paraissent à l’époque, y compris une d’Ernest Reyer, fidèle ami de Berlioz, dans le Journal des Débats (31 mars 1869); inspiré sans doute par l’exemple de Berlioz avec l’élection de Spontini en 1839, Reyer ne se présente pas à la succession de Berlioz à l’Institut, et la vacance est remplie par Félicien David (Reyer sera lui-même élu à l’Institut plus tard et héritera de Berlioz son habit d’académicien).

À sa mort la musique de Berlioz n’a pas encore reçu dans son propre pays la consécration qu’elle mérite; mais dix ans plus tard on assiste à un étonnant renouveau à Paris, qui fait l’objet d’une page séparée sur ce site. Parmi les manifestations de ce renouveau: en 1884 on lance une souscription pour un monument en l’honneur de Berlioz au Square Vintimille (qui deviendra le Square Berlioz); le vicomte Delaborde, secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, est président du comité d’organisation, et le projet est appuyé par l’ensemble de la section de musique de l’Institut. Le monument est finalement inauguré le 17 octobre 1886 et la cérémonie est annoncée d’avance dans la presse parisienne. Plusieurs journaux rendront compte de l’événement: L’Illustration et La France Illustrée (toutes deux le 23 octobre), Le Journal Illustré (31 octobre), et le plus longuement L’Univers Illustré le 23 octobre. L’Institut prend une part active à la cérémonie, avec des discours du vicomte Delaborde, Charles Garnier et surtout Ernest Reyer, dont le discours est reproduit intégralement dans le dernier article cité.

![]()

À Édouard Rocher (CG no. 61; 15 juillet)

[…] (Berlioz compose un opéra en 3 actes) M. Lesueur est extrêmement content des deux premiers actes, je ferai de mon mieux pour le troisième. Il veut absolument que je me présente au Concours de l’Institut de l’année prochaine; et à cet effet, il veut que je prenne une classe de contrepoint et fugue au Conservatoire. Je suis allé voir Cherubini, pour cela; et comme je voulais lui montrer quelque chose de moi, pour qu’il sût ce que je puis faire, il m’a répondu: « Non, non, il n’y a pas besoin, je vous connais; apportez-moi seulement votre extrait de naissance ».

Jusqu’à présent, je n’étais inscrit sur les registres du Conservatoire que comme élève particulier de Lesueur. C’est pour cela que Cherubini lui-même, après l’exécution de ma messe, demanda à Lesueur de m’envoyer chez lui. Tu vois encore là-dedans cet amour-propre des maîtres qui, dès qu’ils aperçoivent quelques dispositions dans un élève, veulent l’accrocher pour eux. Quand on pourra dire que j’ai pris des leçons de contrepoint au Conservatoire, Cherubini m’appuiera de tout son pouvoir. Sinon, non!

En conséquence de tout cela (comme M. Cherubini m’a demandé l’autre jour pourquoi je ne venais pas lui apporter mon extrait de naissance) je te prie de me l’envoyer. Mais je veux que personne ne le sache, à cause des chimères que mes parent pourraient encore se forger là-dessus. Demande-le à Jardinet secrètement ou d’une manière adroite et tu me l’enverras le plus tôt possible. Consulte Marc là-dessus, mais n’en parle à personne autre.

Le concours de cette année est déjà ouvert. C’est Pâris qui doit avoir le prix […]

À Édouard Rocher (CG no. 63; vers le 10 septembre)

[…] (Projet de voyage au Brésil, mais Berlioz ne veut pas quitter Paris) D’abord, il me fallait renoncer au Prix de Rome pour lequel je suis le champion actuellement que Pâris et Simon seront éloignés. Du moins M. Lesueur me désigne comme devant avoir le premier prix au moins dans deux ans, si justice se rend. Je n’ai contre moi que des ganaches, excepté un second prix de cette année, qui aura toujours le premier de préférence à tout autre, suivant la louable habitude de ce qu’ils appellent le Concours de l’Institut. […]

![]()

À sa sœur Nancy Berlioz (CG no. 76; 28 juillet)

[…] J’entre dans une heure et demie à l’Institut.

Le concours préliminaire a eu lieu avant-hier, pour savoir quels seraient ceux des candidats qui devaient être admis au grand concours. On nous avait donné à faire une fugue en style sévère, sorte de problème musical fort peu utile et très difficile à résoudre. Nous n’étions que quatre et sur ce nombre je suis le seul qui ait fait correctement ce qu’on nomme la réponse et qui est l’objet principal de la fugue. Un autre qui a déjà remporté un second prix l’année dernière et à qui on destine le premier cette année, par cette raison avait également manqué la réponse, mais avait racheté en quelque sorte ce défaut par un autre genre de mérite qu’il avait répandu dans son ouvrage; il pouvait à la rigueur être reçu, mais en droit nous n’aurions été que deux mais en fait nous sommes quatre. Les deux autres, élèves de Berton, ayant été admis malgré l’opposition très vive de MM. Cherubini et Lesueur.

Tu vois déjà un échantillon de la manière dont on juge à l’Institut. J’y suis résigné; on dit que j’aurai le second prix, si on me le donne je le prendrai, mais je n’aurai pas beaucoup de gloire à avoir vaincu mes deux adversaires, ils sont loin de se douter, seulement, de ce que c’est que la musique dramatique. […]

P. S. Nous aurons tous les soirs salon de réception dans la grande cour de l’Institut, les amis et connaissances peuvent venir nous voir de six à neuf heures. Il y a un surveillant qui prend soin qu’on ne nous transmette rien du dehors qui puisse avoir rapport au sujet du concours.[Voir aussi les lettres de Nancy Berlioz à son grand-père Nicolas Marmion du 2 août et de Mme Berlioz à sa fille Nancy du 1er ou 8 septembre]

À Humbert Ferrand (CG no. 77 [voir le tome VIII]; 29 novembre)

[…] J’avais envoyé des lettres d’invitation à tous les membres de l’Institut, j’étais bien aise qu’ils entendissent exécuter ce qu’ils appellent de la musique inexécutable; car ma Messe est trente fois plus difficile que ma cantate du concours, et vous savez que j’ai été obligé de me retirer parce que M. Rifaut n’a pas pu m’exécuter sur le piano, et que M. Berton s’est empressé de me déclarer inexécutable, même à l’orchestre.

Mon grand crime, aux yeux de ce vieil et froid classique (à présent du moins), est de chercher à faire du neuf. […]

Faut-il m’avilir jusqu’à concourir encore une fois?… Il le faut pourtant, mon père le veut; il attache à ce prix une grande importance. A cause de lui, je me représenterai; je leur écrirai un petit orchestre bourgeois à deux ou trois parties, qui fera autant d’effet sur le piano que l’orchestre le plus riche; je prodiguerai les redondances, puisque ce sont là les formes auxquelles les grands maîtres se sont soumis, et qu’il ne faut pas faire mieux que les grands maîtres, et, si j’obtiens le prix, je vous jure que je déchire ma Scène aux yeux de ces messieurs, aussitôt que le prix sera donné.

Je vous parle de tout cela avec feu, mon cher ami; mais vous ne savez pas combien j’y attache peu d’importance; je suis en proie à un chagrin dont rien ne peut me distraire […]

![]()

À sa sœur Nancy Berlioz (CG no. 79; 10 janvier)

[…] N’ayant pas été destiné à être artiste, mes parents se sont opposés à ce que je suive cette carrière, et n’ont cédé qu’à ma persévérance; n’ayant pas été dirigé de bonne heure de ce côté-là, je n’ai pas pu acquérir un talent d’exécution qui puisse me faire gagner de l’argent en attendant le temps où mes ouvrages m’en rapporteront; tous les jeunes compositeurs de ma connaissance ont au contraire cet avantage; et puis la longue opposition que j’ai éprouvée m’a retardé de trois ans au moins; il y a deux ans que j’aurais eu ce misérable prix de l’Institut, si j’avais pu m’y préparer de meilleure heure. […]

À Humbert Ferrand (CG no. 95 [voir le tome VIII]; 15 juillet)

[…] Je ne puis pas copier moi-même, puisque, depuis quinze jours, je suis enfermé à l’Institut; cet abominable concours est pour moi de la dernière nécessité, puisqu’il donne de l’argent et qu’on ne peut rien faire sans ce vil métal.

Auri sacra fames, quid non mortalia pectora cogis!

Mon père n’a même pas voulu fournir à la dépense de mon séjour à l’Institut; c’est M. Lesueur qui y a pourvu. […]

![]()

À sa mère Joséphine Berlioz (CG no. 125; 10 mai)

[…] Le concours de l’Institut approche, c’est au mois de juillet. Je vais prier M. Champollion de voir Cherubini, qu’il connaît particulièrement, et de tâcher de savoir s’il me garde toujours rancune et s’il compte encore faire de l’opposition contre moi cette année. J’ai un appui de plus à la section de musique, c’est Auber, qui vient d’être nommé membre de l’Institut en remplacement de Gossec. Je suis très bien avec lui, quoique je déteste cordialement le genre dans lequel il écrit, il me veut beaucoup de bien, et je sais qu’il a de moi une opinion la plus favorable.

Je voudrais bien être débarrassé de cette pitoyable farce; Berton est un de ceux que je crains le plus, ce vieux radoteur ne peut pas me pardonner d’aimer avec passion la musique de Spontini, qui n’est [pas] cependant sans talent, dit-il. L’auteur de la Vestale n’est pas sans talent!… Oh vraiment, s’il y en avait quelques-uns de cette force, l’Institut ne serait plus que l’hospice de Charenton. […]

À Édouard Rocher (CG no. 127; 14 juin)

[…] Je suis obligé d’avoir avec mes parents un air tout autre que je ne suis, ainsi ne laisse rien deviner. Je voudrais bien pourtant avoir la force de concourir à l’Institut dans un mois. Toutes les chances sont pour moi, et à cause de mes parents, je convoite ce prix. Tout le monde croit que je l’aurai, surtout à présent que mon ouvrage de Faust que je viens de publier fait une sensation extraordinaire dans le monde musical. […]

À son père Louis Berlioz (CG no. 132; 2 août)

J’ai attendu que tout fût terminé pour répondre à la dernière lettre de maman, que j’ai reçue à l’Institut, avec le billet qu’il contenait. Le jugement a été porté hier et il n’y a point de premier prix ni pour moi, ni pour d’autres. L’Institut ayant déclaré qu’il n’y avait pas lieu à en donner un l’a réservé pour l’année prochaine, où il pourra en donner deux si bon lui semble. M. Lesueur étant malade n’a pu se mêler de tout cela, et c’est ce qui m’a nui terriblement. Cependant Cherubini et Auber m’ont soutenu; MM. Pradhier [Pradier] et Ingres, grands admirateurs de l’Ecole allemande, ont fait à la fin de la séance un long discours où ils ont exhalé toute leur indignation, en disant qu’il était inconcevable qu’une telle assemblée prononce aussi légèrement sur moi dont on connaissait les antécédents et dont on ne pouvait connaître l’ouvrage d’après une pareille exécution.

En effet, Mme Dabadie, qui devait chanter pour moi, a été obligée de me manquer de parole à cause de la répétition générale de Guillaume Tell, qui était à la même heure que le concours de l’Institut. Elle m’a envoyé sa sœur élève du Conservatoire qui est d’une inexpérience totale et qui n’avait eu que quelques heures pour se préparer.

Mais la principale cause de tout ceci est que, d’après la voix publique le prix m’étant destiné, je me suis cru assez solidement soutenu pour me permettre d’écrire comme je sens, au lieu de me contraindre comme l’année dernière. Le sujet était la mort de Cléopâtre; il m’a inspiré beaucoup de choses qui me paraissent grandes et neuves, et que je n’ai pas hésité à écrire; et c’est là mon tort. Tous ces messieurs étaient bien disposés pour moi: mais ils n’y ont rien compris, et pour les musiciens mon ouvrage a été une sorte de satire de leur manière qui a terriblement froissé leur amour-propre.

Je viens de rencontrer Boïeldieu sur le boulevard. Il est tout de suite venu à moi, m’a tenu en conversation pendant une heure; en voici le résumé: « Oh! mon ami, qu’avez-vous fait? nous comptions vous donner le prix, nous pensions que vous seriez plus sage que l’année dernière, et voilà qu’au contraire vous avez été cent fois plus loin en sens inverse. Je ne puis juger que ce que je comprends: aussi, suis-je bien loin de dire que votre ouvrage n’est pas bon, j’ai déjà tant entendu de choses que je n’ai comprises et admirées qu’à force de les entendre! Mais que voulez-vous, je n’a pas encore pu comprendre la moitié des œuvres de Beethoven et vous allez plus loin que Beethoven. Vous avez une organisation volcanique au niveau de laquelle nous ne pouvons pas nous mettre; d’ailleurs, je ne pouvais m’empêcher de dire à ces messieurs hier: Ce jeune homme, avec de telles idées, doit nous mépriser du plus profond de son cœur, il ne veut pas absolument écrire une note comme personne. Il faut qu’il ait jusqu’à des rythmes nouveaux; il voudrait inventer des modulations si c’était possible. Tout ce que nous faisons doit lui paraître commun et usé! »

Voilà la clef de l’énigme pour Catel et Boïeldieu. Auber et Cherubini ont été néanmoins pour moi par des considérations personnelles mais ils éprouvaient la même influence de mon ouvrage. Cherubini toutefois beaucoup moins que les autres.

Pour les membres non musiciens, ils n’y ont rien compris: c’est comme si on faisait lire Faust à Prosper [petit frère de Berlioz, alors âgé de 9 ans]. L’autre second prix qui concourait avec moi pour le premier, n’a rien eu pour la raison contraire; c’est qu’il était trop plat, il a excité l’hilarité. […]

À sa sœur Nancy Berlioz (CG no. 133; 12 août) [cf. aussi CG no. 134]

Que veux tu que je te dise, ma pauvre sœur, ce maudit concours ne m’intéressait comme tu dis que pour mon père. C’est du moins une espèce de consolation pour lui qu’il n’y ait pas de prix de donné et que nul autre ne l’ait emporté sur moi. Je l’avais dans la main m’a dit Boïeldieu, ils étaient tous venus avec l’intention de me donner le prix, mais ils ne veulent pas absolument m’encourager dans une pareille route. J’ai eu avec Boïeldieu une longue conversation où entre autres naïvetés il m’a avoué que ces messieurs pensaient ainsi que lui « qu’un jeune homme qui a de pareilles idées et qui écrit comme je le fais, doit les mépriser souverainement. Puisque vous détestez tant les lieux communs, m’a-t-il dit, vous devez me trouver détestablement plat. Cependant on ne peut pas toujours faire du nouveau et c’est ce que vous cherchez. Je parie que vous êtes un admirateur de Gœthe, de Shakespeare!… Vous avez en outre une organisation volcanisée, vous voulez aller plus loin que Beethoven et je ne comprends pas la moitié de Beethoven, comment voulez-vous que je vous comprenne, moi qui n’ai pas fait de profondes études harmoniques, qui n’aime que la musique qui me berce. Vos transports m’effrayent, je cherche à saisir la raison de vos effets, sans y parvenir; je ne dis pas que votre ouvrage soit mauvais, bien loin de là, mais il me faudrait plus de temps pour le comprendre et il faudrait surtout un orchestre au lieu d’un piano ».

A tous ces beaux discours j’étais comme une pierre ou comme la Statue est au Festin de pierre.

Que répondre à un homme qui fait de pareils aveux? Il me témoigne une estime particulière mêlée d’une sorte d’étonnement, il m’a fait promettre d’aller chez lui pour qu’il puisse mieux m’étudier. J’y suis allé déjà une fois; chez Auber aussi; ils s’entendent comme larrons en foire pour me dire les mêmes choses, qui ne servent qu’à me prouver que pour avoir le prix il faut faire comme j’ai fait l’année dernière, me couper les ailes et ne pas le moins du monde m’abandonner à mon inspiration; c’est le tort que j’ai eu cette fois-ci. Un musicien de l’Opéra me donnait avant d’entrer au concours un excellent conseil que j’aurais dû suivre. « Vous devriez, me disait-il, vous faire saigner aux quatre membres, vous mettre au petit lait pendant 15 jours, et alors ces messieurs seront contents ».

Mais en voilà bien assez sur cet absurde sujet. […]

![]()

À son père Louis Berlioz (CG no. 160; 10 mai)

[…] Si ces messieurs de l’Institut me croient digne d’obtenir un des deux grands prix, si je puis me faire assez petit pour passer par la porte du royaume des cieux, je resterai aussi peu de temps que possible en Italie, et de là, je courrai à Carlsruhe, où est ordinairement Haitzinger, ou bien à Dresde, où le célèbre compositeur Spohr est maître de chapelle et professe des principes autrement généreux que ne le font les compositeurs de Paris. […]

À sa sœur Nancy Berlioz (CG no. 166; ?16 juin)

[…] (Mme Moke soulève des objections au projet de mariage de Berlioz avec sa fille Camille) Alors je lui ai objecté que ma chance d’avoir le prix de l’Institut cette année était énorme et que [si] je l’avais une pension de mille écus pendant cinq ans et celle de mon père me donneraient bien le temps de pouvoir tirer parti de mes compositions. Cela lui a paru beaucoup plus raisonnable et si j’ai le prix je crois bien que le temps de notre épreuve sera moins long, soit que j’obtienne la permission de rester en France soit que [je] sois obligé de m’exiler quelques mois en Italie. […]

Le concours de l’Institut sera ouvert vraisemblablement dans la première quinzaine du mois prochain. Il y a deux premiers prix à donner, la chance est double, et la clameur publique parle si haut pour moi qu’il faut croire que j’en aurai enfin un. Je ne négligerai rien pour leur faire de la musique académique, quel que soit le sujet donné. Ce n’est pas une mauvaise partition qui peut m’effrayer à présent; pour avoir de l’argent, je ne sais ce que je ne ferais.

Mais enfermé vingt jours, vingt jours avec des brutes; vingt jours sans la voir!… Vous pourrez me voir néanmoins tous les jours de 6 heures à 8. […]

À sa mère Joséphine Berlioz (CG no. 168; 16 juillet)

J’entre demain à l’Institut, le concours préliminaire a eu lieu avant-hier, nous étions six, six seulement sont admis. On donnera deux grands prix, ainsi la chance est double. Pendant quelque temps l’importance extraordinaire de ce concours, à cause de la position où je me trouve, me donnait des craintes mortelles, mais aujourd’hui que j’ai sondé le terrain je suis beaucoup rassuré et j’entre avec une espèce de confiance dans ma triste prison. Je ne fus jamais mis à pareille épreuve, et cette séparation, quelque courte qu’elle soit, me paraît cruelle. Camille s’était tellement épouvantée, qu’elle craignait même dans certains moments, que je ne fusse pas admis à concourir. Quoiqu’elle m’ait assuré mille fois que le succès ou le non-succès de mon entreprise ne changerait en rien l’opinion qu’elle a de moi, je vois bien cependant qu’outre l’importance pécuniaire et les conséquences du prix pour nous deux, l’idée seule de l’éclat que le mien jettera, si je l’obtiens, la trouble extraordinairement. […]

À Humbert Ferrand (CG no. 169; 24 juillet)

[…] Nous sommes séparés depuis plusieurs jours, je suis enfermé à l’Institut, pour la dernière fois; il faut que j’aie ce prix, d’où dépend en grande partie notre bonheur; je dis comme Don Carlos dans Hernani: « Je l’aurai ». Elle se tourmente en y songeant; pour me rassurer dans ma prison, Mme Moke m’envoie tous les deux jours sa femme de chambre me donner de leurs nouvelles et savoir des miennes. […]

Adieu; il faut que je travaille. Je vais instrumenter le dernier air de ma scène. C’est Sardanapale. […]

À son père Louis Berlioz (CG no. 170; 2 août)

Je suis sorti de l’Institut le premier, jeudi dernier [29 juillet] à 5 heures, au moment où s’achevait la prise du Louvre. L’importance désespérante de ce concours a pu seule me retenir deux jours dans notre fort barricadé et muré, pendant qu’on se massacrait sous nos yeux. La mitraille et les boulets nous arrivaient en ligne directe, d’une batterie du Louvre qui balayait tout le pont des Arts et donnait dans les portes de l’Institut qui en ont été criblées. Aussitôt que j’ai eu écrit la dernière note vous pensez bien que la première chose a été de courir où une inquiétude mortelle m’appelait, à travers les dernières balles, les cris, les morts, les blessés, etc. J’ai trouvé tout heureusement comme je l’espérais. En sortant de Mme Moke, courir s’armer et chercher à s’utiliser était la première chose mais non pas la plus aisée à faire; aussi après trois heures de course je n’ai pu attraper qu’une paire de longs pistolets d’arçon sans munitions.

Les gardes nationaux m’envoyaient à l’Hôtel de Ville; j’y cours, point de cartouches. Enfin, à force de demander aux passants j’ai fini par être équipé complètement. L’un me donnait une balle, l’autre de la poudre, un autre un couteau pour couper le plomb. Puis voilà tout, pas une amorce de brulée. […]

Cette idée, que tant de braves gens ont payé de leur sang la conquête de nos libertés, pendant que je suis du nombre de ceux qui n’ont servi à rien, ne me laisse pas un instant de repos. C’est un supplice nouveau, joint à tant d’autres…

Je suis bien impatient d’avoir de vos nouvelles. Que se passe-t-il à Grenoble? Ici tout est calme, l’ordre admirable qui a regné dans cette révolution magique de 3 jours se soutient et s’affermit; pas un vol, pas un attentat d’aucun genre. C’est un peuple sublime! […]

À sa sœur Nancy Berlioz (CG no. 171; 4 août)

[…] Oui, oui, j’aurai le prix, sois tranquille. M. Lesueur est dans le ravissement de ma cantate; j’ai fait à point nommé ce qu’il fallait pour l’Institut. Mais ce prix n’aura de valeur pour moi qu’autant qu’il me fera obtenir Camille, autrement je n’en profiterai pas. Son père arrive ici le 25 ou le 26 de ce mois; le prix sera decerné le 21. […]

À sa mère Joséphine Berlioz (CG no. 172; 23 août)

J’ai enfin le plaisir de vous annoncer que j’ai obtenu ce fameux prix. Il est à moi. Jeudi dernier la section de musique a prononcé le premier jugement; elle avait décidé qu’il n’y avait pas lieu de donner deux grands prix, malgré l’arriéré de l’année précédente, et j’avais été nommé seul grand prix à l’unanimité. Hier samedi, toutes les sections réunies ont commencé par confirmer le jugement des musiciens pour ce qui me regardait et plutôt que de laisser au ministère de l’intérieur la disponibilité des fonds alloués au grand prix de l’année dernière, qui n’avait pas été donné, elle ont adjugé un autre grand prix, et fait le bonheur d’un pauvre garçon qui certes ne s’y attendait guère. En conséquence j’ai été proclamé Premier grand prix au premier tour du scrutin, et M. Monfort deuxième grand prix. […]

Je n’ai eu qu’un seul antagoniste, encore voyant que son opposition était inutile il m’a donné sa voix, c’est cette vieille mâchoire de Berton! Il disait jeudi dernier « qu’une académie ne pouvait ni ne devait encourager un genre de musique comme le mien ». Et Dieu sait s’il y a quelque chose de non académique dans mon ouvrage. C’est chez lui une idée arrêtée; je suis un Attila qui viens ravager le monde musical; un espèce de révolutionnaire qu’il faut mettre au secret à toute force et guillotiner au besoin. […] J’ai été accablé de félicitations, de compliments de toutes couleurs et d’embrassades paternelles de tous ces messieurs. Et voyez la bonhomie de Cherubini qui disait à M. Lesueur: « Mais diable c’est que c’est un homme; il faut qu’il ait terriblement travaillé depuis l’année dernière. » Peut-on imaginer un aveuglement pareil, attribuer à l’excès de travail l’invention de quelques mélodies heureuses, et me croire grandi quand je me suis rapetissé de moitié.

Enfin n’importe! […][Voir aussi la lettre de Nancy Berlioz à sa sœur Adèle du 28 août]

À Humbert Ferrand (CG no. 173; 23 août)

[…] C’est le 2 octobre que ma scène sera exécutée publiquement à grand orchestre; ma belle Camille y sera avec sa mère; elle en parle sans cesse. Cette cérémonie, qui ne m’eût paru sans cela qu’un enfantillage, devient une fête enivrante […]

[…] (Ses projets de concerts) Mais il faut un succès au théâtre, mon bonheur en dépend. Les parents de Camille ne peuvent consentir à notre mariage que lorsque ce pas sera franchi. Les circonstances me favoriseront, je l’espère. Je ne veux pas aller en Italie; j’irai demander au roi de me dispenser de cet absurde voyage et de m’accorder la pension à Paris. […]

À sa sœur Nancy Berlioz (CG no. 176; 5 septembre)

Je ne doutais pas du plaisir que tu éprouverais en recevant la nouvelle de mon prix académique; je suis enchanté de voir que ce succès flatte tout ce qui m’est cher. Pour mon compte tu sais ce que je pense de ces distinctions scolastiques!… mais enfin ne médisons pas des académiciens, ces braves gens ont été si bons pour moi, qu’il y aurait de l’ingratitude à ne pas les laisser tranquilles. Il paraît que j’ai eu un succès extraordinaire auprès du sublime Aréopage, tous les jours je reçois des récits vraiment remarquables des impressions que ma musique a faite sur les oreilles des peintres et des architectes; pour les musiciens ils m’ont exprimé en personne leur satisfaction. Camille qui avait attendu la décision avec tant d’anxiété, était d’une joie vraiment effrayante, quand elle en a été instruite. […]

[…] ses parents pensent toujours de même; le prix de l’Institut m’a avancé, il est vrai, mais pas assez; il faut que j’ai un pied à l’étrier, un ouvrage au théâtre, en un mot que mon existence pécuniaire soit plus assurée. […]

À sa sœur Nancy Berlioz (CG no. 183; vers le 20 octobre)

[…] Elle [Mme Moke] m’avait promis de venir à l’Institut avec Camille pour la distribution des prix, à présent elle ne veut plus, on les remarquerait dit-elle, tous les artistes diraient qu’elle n’est venue que pour moi. Ainsi cette séance dont je me faisais une fête n’est qu’un sujet de chagrin pour moi. Ne parle pas des détails que je te donne à nos parents. […]

À Adolphe Adam (CG no. 186; 25 octobre)

[…] Si le désir d’entendre ma scène vous fait souhaiter d’assister à la séance, je ne puis m’empêcher de vous prévenir, monsieur, que c’est un ouvrage fort médiocre qui ne représente pas du tout ma pensée musicale intime; il y a fort peu de choses que j’avoue; cette partition n’est pas au niveau de l’état actuel de la musique, elle est pleine de lieux communs, d’instrumentations triviales, que j’ai été forcé d’écrire pour avoir le prix. Si vous êtes assez bon pour vous intéresser à mes compositions, je vous engage plutôt à venir à l’Opéra dimanche 7 novembre […]

À son père Louis Berlioz (CG no. 188; 31 octobre)

C’est hier qu’a eu lieu la distribution des prix de l’Institut. J’ai reçu le mien dans le plus complet isolement. M. Lesueur était malade au lit et n’a pu y assister. Mme Moke a tenu bon et n’a pas voulu y paraître. Je n’avais ni père, ni mère, ni maître, ni maîtresse, rien… qu’une foule de curieux attirés par le bruit qu’avait fait la dernière répétition de mon ouvrage. Voilà le fait. Depuis que le prix m’a été décerné, j’ai ajouté un grand morceau de musique descriptive, pour l’incendie du palais de Sardanapale; je ne craignais plus les académiciens et j’ai laissé agir mon imagination. J’ai fait revenir au milieu du tumulte de cet incendie tous les motifs de la scène, amoncelés les uns sur les autres; d’un côté le chant des Bayadères de la première partie changé (en le modifiant mélodiquement) en cris d’effroi féminins, de l’autre, le morceau de fierté dans lequel Sardanapale refuse d’abdiquer la couronne; puis tout cet effroyable amalgame d’accents de douleur, de cris de désespoir, ce langage orgueilleux dont la mort même ne peut effrayer l’audace, ce bruissement des flammes, aboutissant à un écroulement du palais qui fait taire toutes les plaintes et éteint les flammes.

J’AI EU UN SUCCÈS ÉPOUVANTABLE. Je ne puis pas vous donner d’autre expression.

La dernière répétition a eu lieu vendredi à l’Institut. Pour la 1ère fois, depuis qu’on y donne des prix, la salle était pleine comme aux jours des séances publiques; mais pleine d’artistes, c’était là l’aréopage qu’il me fallait. On a exécuté deux autres scènes: celle de Montfort qui [a] obtenu le second grand prix, et un morceau italien d’un lauréat arrivant de Rome. Ils ont été l’un et l’autre chutés, c’est le terme qui désigne les sifflets de bon ton. A la fin de la répétition on a enfin entendu ma scène, j’avais pris mes mesures avec l’orchestre pour ne pas s’arrêter et aller d’un bout à l’autre sans accroc; tout a bien marché et à la fin cet incendie a consterné l’auditoire; j’ai été écrasé d’applaudissements, embrassé par je ne sais combien de personnes, porté pour ainsi dire jusque dans la cour de l’Institut, enfin abîmé de succès. Et puis le soir à l’Opéra quand je suis arrivé, la même chose… […]

Eh bien, hier à la distribution des prix où j’ai obtenu un grand succès également, et à la proclamation des noms, et après et pendant l’exécution de ma scène (car on a interrompu l’orchestre au milieu pour applaudir), croiriez-vous que le malheur a voulu que le grand effet de mon incendie ait été perdu? La fin, l’écroulement du palais, le bouquet de mon feu d’artifice, une chose immense, neuve, qui est à moi, que j’ai trouvée, a été manquée. Les instruments qui devaient produire cet effet comptent des silences auparavant et partent ensuite comme la foudre; eh bien non, ils ne sont pas partis!… une distraction inconcevable, une terreur panique!… Et moi qui étais à l’orchestre, qui leur fais signe de partir, ils croient que je me trompe, ils ne partent pas, puis la mesure se passe et il n’est plus temps. Oh! il n’y a pas de chose pareille; une fureur à en mourir, je n’ai pu me contenir, j’ai jeté ma partition à travers l’orchestre, j’ai renversé le pupitre qui m’avoisinait, j’aurais tout exterminé si j’avais pu. […]

![]()

À son père Louis Berlioz (CG no. 649; 11 mai)

[…] Vous avez appris par les journaux que je venais d’être décoré [de la Légion d’Honneur]. Si quelque chose peut donner du prix à cette distinction banale c’est que je n’ai jamais dit ni fait dire un mot pour la demander. Il s’agit maintenant d’obtenir pied ou aile de la succession de Paër qui vient de mourir. Je me suis mis sur les rangs pour l’Institut, bien que je ne compte en aucune façon sur ma nomination; on choisira de préférence l’un de mes deux compétiteurs qui se sont déjà présentés deux fois. Ce sont MM. Adam et Onslow. C’est une terrible corvée que cette série de visites à laquelle je dois me soumettre. Mais il faut en passer par là. […]

![]()

À Gaspare Spontini (CG no. 768; 19 mars)

[…] Cherubini vient de mourir, il s’agit donc maintenant pour moi de l’Institut. Je suis allé plusieurs fois chez M. Raoul Rochette sans le rencontrer; son compatriote M. Champollion, qui est comme lui à la Bibliothèque du Roi, vient de me promettre de lui parler et de m’obtenir un rendez-vous. Mais si vous vouliez bien prendre votre plume pour préparer le terrain auprès de ceux des membres de l’Institut que vous connaissez, je vous devrais une chance énorme de succès. Les deux autres candidats sont Adam et Onslow. J’ai contre moi Caraffa et Auber. J’aurai pour moi, très probablement, Halévy, Ingres, Horace Vernet, David; Paul Delaroche s’est engagé pour Onslow mais il reporterait sa voix sur moi, si Onslow n’a pas de chances. […]

À son père Louis Berlioz (NL no. 773bis; 8 septembre)

[…] Croirez-vous que je n’ai pas encore pu me décider à faire mes visites aux membres de l’Institut; je n’ai aucun espoir d’être nommé et cette obligation d’aller dire à tous ces messieurs: “j’ai fit ceci et cela, je serais heureux d’obtenir votre voix” me décourage. Je me déciderai cependant. On élira Onslow ou Zimmerman… ou quelque autre. V. Hugo s’est présenté quatre fois à l’Académie, il n’a été admis qu’à la quatrième tentative. A. de Vigny a échoué déjà deux fois. Pour moi, c’est l’histoire du grand prix de Rome à recommencer! S’il n’y avait pas une pension à vie de quinze ou seize cents francs attachée au titre de membre de l’Institut, j’avoue que l’honneur de la porter ne serait pas assez séduisant pour m’engager à ces sottes démarches; honneur qu’il faut en outre partager avec un certain nombre de crétins et beaucoup d’hommes médiocres. […]

Au président du jury de l’Académie des Beaux-Arts (CG no. 786; entre fin septembre et fin octobre [Bloom 1981, p. 175])

Veuillez me compter parmi les candidats pour la place vacante à l’Académie des Beaux-Arts, dans la section de musique.

Voici la liste des ouvrages que j’ai produits jusqu’à ce jour et que je me hasarde à soumettre à l’appréciation de l’Académie […] (suit une liste de 20 titres avec en tête le Requiem)

Je ne sais si l’Académie considérera comme des titres à mettre en ma faveur les travaux de critique et de théories musicales que je publie depuis dix ans, dans le Journal des Débats, dans la Gazette Musicale de Paris et de Leipsick, et divers recueils périodiques; je crois cependant devoir au moins les avouer.

Telle est, monsieur le président, l’œuvre modeste que j’ose présenter à l’appui de ma candidature; puisse l’Académie ne pas m’accuser de présomption ou de témérité. […]

Au Directeur de La Sylphide (CG no. 790; entre le 1er et le 10 décembre) [cf. CM V p. 231-4]

[…] L’Institut maintenant… Chhhhhhutttt! on dirait que… et moi qui… ah! par ma foi!….. En vérité?… c’est comme je vous le dis. — Eh bien donc, parlez-nous des musiciens que ne sont pas de l’Institut! — Je n’en connais pas, ils en sont tous; de sorte qu’à la première vacance vous devrez peut-être vous mettre sur les rangs; vous serez alors perdu pour vos amis qui diront philosophiquement: « C’est un fauteuil qui lui est tombé sur la tête! » […]

![]()

À James Pradier (CG no. 1382 [voir le tome VIII]; 15 février)

[…] Venez moi en aide pour l’élection prochaine, comme vous l’avez fait il y a vingt ans pour le prix de Rome. J’ai toujours la section de musique contre moi, et il est très probable qu’elle ne me présente pas. […]

À son beau-frère Camille Pal (CG no. 1388; 3 mars)

[…] Je suis, moi très affairé, occupé, absorbé. Je fais des démarches pour l’Institut où une place est vacante par la mort de Spontini. C’est seulement pour prendre date car il est certain que [Ambroise] Thomas sera nommé: la section de musique tout entière le veut, et cette même section tout entière ne me veut pas. N’importe! je fais abnégation de tout et je fais mes visites académiques comme si cela pouvait me servir à quelque chose. [...]

Aux membres de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut (CG no. 1389; 6 mars)

Une place est devenue vacante dans la section de musique de l’Académie des beaux-arts. Veuillez me compter parmi les candidats qui se présentent pour l’obtenir. Je joins ici, selon l’usage, la liste de mes ouvrages, en y comprenant même ceux qui n’ont point encore été exécutés en France. […] (suit une liste de 25 titres)

Et divers travaux de critique musicale auxquels il est peut-être convenable d’adjoindre la fondation de la grande Société Philharmonique de Paris, qui prospère aujourdhui et rend à l’art et aux artistes des services réels.

Tels sont mes faibles titres, Messieurs, veuillez n’en point comparer la valeur à celle des œuvres immortelles du grand compositeur que nous venons de perdre. […]

À sa sœur Adèle Suat (CG no. 1392; 17 mars)

[…] Tu sais qu’à mon corps défendant je me suis mis sur les rangs pour la place vacante à l’Institut par la mort de Spontini; j’ai appris hier par un journal à mon grand étonnement que la Section de Musique m’avait présenté comme troisième candidat, bien que cette même section me soit tout entière hostile. Je m’attendais à n’être pas présenté du tout par elle. Les gaillards n’ont pas osé… N’importe nous savons de source certaine que Thomas sera nommé. Connais-tu M. Thomas?…

Les étrangers qui se trouvent à Paris ne se gênent pas pour rire d’une telle préférence. Mais c’est toujours ainsi à l’Institut… […]

![]()

À Jules Janin (CG no. 1644; 10 novembre, de Hanovre)

Vous avez eu la bonté de m’offrir votre intervention auprès de MM. de l’Institut; je vous envoie ci-joint la lettre officielle destinée au président de la section. Si, comme je le crois, le temps est venu de la lui faire parvenir, veuillez vous charger de ce soin. Je ne sais quand je pourrai revenir à Paris; mes concerts se multiplient et s’enchaînent d’une ville à l’autre. […]

Au Président de la section de musique de l’Institut (CG no. 1645; 10 novembre, de Hanovre)

Une place est devenue vacante dans la section de musique de l’Académie des beaux arts. Veuillez me compter parmi les candidats qui se présentent à cet honneur. […] (la lettre ne comporte pas de liste de ses travaux)

À Adolphe Duchène de Vère (CG no. 1653; 19 novembre, de Brème)

[…] Vous avez vu comme on a brusqué la dernière nomination à l’Institut. Je n’avais pas encore écrit que je me mettais sur les rangs. Ordinairement la nomination d’un nouveau membre ne se fait que trois mois après le décès de l’ancien. Grand bien leur fasse! je n’y pensais plus, je faisais de la musique, et cela, en général, fait peu songer aux académies et aux académiciens. […]

![]()

Au Président de l’Académie des Beaux-Arts (CG no. 1781; 10 août)

Le choix si honorable que l’académie des Beaux-arts vient de faire d’un illustre compositeur pour son secrétaire perpétuel, laissant une place vacante dans la section de musique, je viens vous prier de me mettre au nombre des candidats qui aspirent à l’honneur de l’obtenir. J’étais en Allemagne l’an dernier quand l’académie s’occupait de nommer le successeur de M. Onslow, et cette circonstance fut cause que, mal informé de l’époque de la nomination, j’envoyai ma lettre de candidature à Paris trois jours trop tard. […] (suit une liste de ses compositions, de ses livres publiés, de ses voyages à l’étranger, et de ses travaux de critique musicale)

À sa sœur Adèle Suat (CG no. 1783; 27 août)

[…] Tu crois que je reviens d’Allemagne. J’ai dû renoncer au voyage de Munich que j’allais entreprendre, en apprenant qu’une place était vacante à l’Académie des Beaux-Arts. Tout le monde m’est tombé dessus — « Il faut mettre l’amour-propre de côté — il faut faire des visites comme les autres candidats — il faut s’obstiner à se présenter toujours — etc, etc. » Enfin je me suis résigné, j’ai couru Paris pendant huit jours du matin au soir, pour faire mes visites, avec la certitude de voir élire un nommé Clapisson qui obtint l’an dernier 16 voix pendant que j’étais en Allemagne. En effet hier, il a été nommé par 21 voix. Me voilà maintenant obligé d’attendre une nouvelle vacance, et tenu, puisque j’ai commencé, de persister.

Cette place est de 1.500 fr, voilà tout; mais pour moi c’est beaucoup. Je ne parle pas de l’honneur qui est une fiction dès qu’on admet des gens comme ceux qui se trouvent et se sont de tous temps trouvés à l’Académie. Je ne m’y suis présenté encore que deux fois [trois fois: 1842, 1851, 1853]. Hugo a dû frapper cinq fois à la porte; De Vigny quatre fois; Eugène De Lacroix [sic] après six épreuves successives n’a pas encore pu se faire ouvrir, et De Balzac n’a jamais pu entrer. Et il y a là un tas de crétins…

Il faut se résigner à ne considérer cela que comme une affaire d’argent, une mise à la loterie; et suivre patiemment son numéro. Je suis de toutes les Académies des beaux-arts de l’Europe excepté de l’Académie de France. […]

À Auguste Morel (CG no. 1784; 28 août)

[…] J’ai manqué mon voyage de Munich à cause de la vacance survenue à l’Institut. On m’a poussé à me mettre sur les rangs, à faire les visites et démarches d’usage en pareille circonstance. J’ai fait tout cela, j’ai vu tous les académiciens l’un après l’autre; et après mille belles paroles extrêmement flatteuses, un accueil chaleureux etc, ils ont nommé hier Clapisson.

A la prochaine vacance maintenant. Je suis résolu à persister avec une patience égale à celle d’Eugène de Lacroix et M. Abel de Pujol qui s’est présenté dix fois. Thomas a joué une pitoyable comédie dont je n’ai pas été la dupe un seul instant. Reber m’a donné toutes les marques possibles de sincère sympathie et les trois autres musiciens de sincère antipathie.