![]()

Le discours d’Ernest Reyer

prononcé à l’inauguration de la statue

de Berlioz le 17 octobre 1886

publié dans

L’Univers Illustré, No 1648, 23 octobre 1886

|

Le discours d’Ernest Reyerprononcé à l’inauguration de la statue publié dansL’Univers Illustré, No 1648, 23 octobre 1886 |

|

Cette page présente un rapport sur l’inauguration de la statue de Berlioz au Square Vintimille (maintenant Le Square Berlioz), y compris le discours prononcé par Ernest Reyer, fidèle ami et défenseur de Berlioz. Le texte de cet article et les images qui l’accompagnent sont reproduits ici d’après notre exemplaire original du Monde Illustré. Nous avons conservé l’orthographe et la syntaxe de l’article, mais corrigé quelques erreurs typographiques évidentes.

NB: Berlioz est mort le 8 mars 1869, et non pas le 9, comme il est dit dans l’article.

![]()

![]()

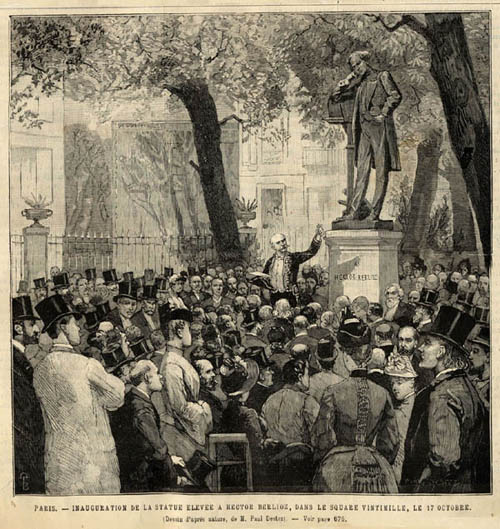

Dimanche dernier, la statue de Berlioz, dont nous avons donné un dessin dans notre précédent numéro [No 1647, 16 octobre 1886], a été inaugurée au square Vantimille.

Le comité qui prit l’initiative d’élever un monument à l’auteur des Troyens s’était constitué, il y a cinq ans, sous la présidence de M. le vicomte Henri Delaborde, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts. Il comptait parmi ses membres des littérateurs, des musiciens, des éditeurs et des journalistes connus du public; la section musicale de l’Institut tout entière avait, dès le premier jour, offert son appui. Une souscription fut ouverte et le comité eut bientôt réuni une somme assez considérable. Puis l’État donnant le bronze et la Ville ayant accordé l’emplacement à côté de la maison où Hector Berlioz mourut, la commande de la statue fut faite au sculpteur Alfred Lenoir. Celui-ci n’avait pas connu Berlioz ; mais, aidé de plusieurs photographies de Pierre Petit et d’un portrait peint par Courbet, il se mit au travail et eut bientôt produit une œuvre qui, de l’aveu de tous les amis du maître, unit la ressemblance la plus parfaite à une grande puissance d’expression. L’artiste a voulu nous montrer Hector Berlioz sous le double aspect de compositeur et de chef d’orchestre. Le front appuyé sur sa main, le coude reposant sur un pupitre, Berlioz est bien à la fois l’homme qui conçoit et l’homme qui exécute, le musicien qui écrivait la Symponie fantastique et le chef d’orchestre qui dirigeait dans la salle de l’Exposition de l’industrie un festival de onze cents exécutants, la plus formidable armée musicale qu’on eût jamais vue.

Le piédestal sur lequel a été placée la statue est haut de deux mètres. L’une des faces porte l’inscription suivante :

A

Hector Berlioz

Né à la Côte-Saint-André (Isère)

Le 11 décembre 1803

Mort à Paris

Le 9 mars 1869

Sur les autres faces ont été inscrits les noms des œuvres musicales et littéraires d’Hector Berlioz.

A deux heures, les membres du comité de la statue, les membres de la section de composition musicale de l’Académie des beaux-arts ont pris place dans une enceinte réservée de la statue. La musique de la garde républicaine, dirigée par M. Colonne, a exécuté la Symphonie triomphale et funèbre que Berlioz écrivit, à la demande de M. de Rémusat, en l’honneur des victimes des journées de 1830 et pour l’inauguration de la colonne de Juillet.

Le voile qui recouvrait la statue est alors tombé, aux applaudissements du public, et M. le vicomte Henri Delaborde, secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, président du comité de la statue ; M. Charles Garnier, président de l’Académie des beaux-arts ; puis M. Ernest Reyer, membre de l’Institut, qui occupe le fauteuil de Berlioz à l’Académie des beaux-arts, et ensuite M. Édouard Alexandre, exécuteur testamentaire et ami personnel du maître, ont pris successivement la parole. Enfin M. Silvain, sociétaire de la Comédie française, a dit magistralement une belle pièce de vers de M. Grandmougin.

Notre dessin montre la cérémonie au moment où M. Ernest Reyer prononce son discours. Nous sommes heureux de reproduire ici ce superbe morceau d’éloquence, également plein de cœur et d’esprit :

« Messieurs,

« Il y a dix-sept ans, nous pleurions agenouillé sur la tombe de l’illustre maître dont nous avions la veille recueilli le dernier soupir, et nous nous demandions, avec tristesse et avec un doute qui s’expliquait alors, si l’heure de la réparation sonnerait jamais pour lui. Cette réparation, que nous ne pouvions rêver que lente et progressive, nous la voulions pourtant, si tardive qu’elle fût, éclatante, complète. Elle est allée jusqu’aux splendeurs de l’apothéose ! Aucun musicien n’a été, de son vivant, plus méconnu, plus critiqué, plus bafoué que Hector Berlioz ; aucun n’aura été plus unanimement, plus solennellement glorifié après sa mort.

« Peu à peu, les haines et les rancunes se sont apaisées ; peu à peu, la lumière s’est faite dans la prétendue obscurité de son œuvre ; des applaudissements enthousiastes l’ont saluée, et, le génie du maître étant enfin consacré par l’admiration de la foule, le bronze, consécration suprême, vient lui assurer, à côté des grands hommes dont la France s’honore, une place dans l’immortalité.

« Ne disons pas que l’heure de la justice a été lente à sonner, puisque nos vœux se trouvent exaucés au delà même de nos espérances. Et si dix-sept ans se sont écoulés depuis que l’illustre compositeur n’est plus, n’oublions pas que c’est presque au lendemain de sa mort que son œuvre, présentée, il est vrai, par fragments choisis, commença à être écoutée avec une attention sympathique qui était de bon augure pour le succès à venir. On l’écoutait ; c’était un premier effort témoignant d’un sincère désir d’arriver quelque jour à la bien comprendre.

« Le cri échappé à Berlioz au moment de mourir allait donc devenir une vérité ! « Maintenant on va jouer ma musique ! » La Damnation de Faust, l’expression la plus poétique, la plus pittoresque, la plus géniale, sinon la plus élevée de son talent, se révélait bientôt, non pas à un petit nombre d’initiés, mais au public, à la foule, avec le prestige d’une exécution hors ligne. Et ce n’étaient plus seulement quelques épisodes déjà connus qui passionnaient l’auditoire, c’était l’œuvre tout entière, avec ses pages les plus sévères et les plus sublimes : le chœur de la Fête de Pâques, l’air de Méphisto, le trio final de la troisième partie, l’invocation à la Nature, la Course à l’abîme et l’Apothéose de Marguerite. A chaque audition, l’enthousiasme grandissait ; la gloire de Berlioz atteignait à son apogée : non seulement on ne le discutait plus, mais c’était à qui l’exalterait davantage.

« Malheureusement le pauvre grand artiste était mort.

« Il était mort, tué par le chagrin, sans que l’amertume de sa douleur pût être adoucie par le souvenir des ovations et des honneurs qui, à l’etranger, lui avaient été si souvent et si chaleureusement décernés.

« A Pesth, enivré par les accents belliqueux de la Marche hongroise, si brillamment développée et instrumentée, le public avait voulu le porter en triomphe ; à Brunswick, après un concert composé d’importants fragments de ses œuvres, le maître de chapelle de la cour s’approchant de lui, les mains chargées de couronnes, lui avait dit : « Souffrez que je les dépose sur vos partitions. » Et la salle entière s’était levée, émue, frémissante, enthousiasmée. Un jour, à Hanovre, après l’exécution de l’admirable « Scène d’amour » de Roméo et Juliette, les musiciens de l’orchestre voisins de son pupitre baisèrent dévotement les pans de son habit. La grande-duchesse Marie de Russie lui avait offert l’hospitalité dans son palais ; des princes, des souverains, en Allemagne comme en Autriche, avaient tenu à l’honneur d’accueillir et de fêter le Beethoven français. Partout ses concerts attiraient la foule ; on l’acclamait partout.

« Revenu en France, on le sifflait !

« Pas toujours, cependant. Nous nous souvenons de la première audition de l’Enfance du Christ, « cette gerbe des fleurs mélodiques les plus suaves », comme l’appelait Henri Heine. Les succès fut immense et put faire oublier un instant à Berlioz bien des déceptions passées. Mais de nouvelles déceptions arrivaient le lendemain ; et les jours suivants il en venait encore, il en venait toujours !

« Ce vigoureux esprit, si libéral et moins sceptique qu’il ne voulait le paraître, ne manquait-il pas à la fois de logique et de philosophie ? Les épigrammes, les sarcasmes, qui d’ailleurs ne lui étaient point ménagés, le blessaient profondément ; il raillait le goût, les aspirations vulgaires du public parisien et se montrait jaloux de ses suffrages ; il jetait au théâtre une épithète flétrissante et en voulait au théâtre de ne pas ouvrir ses portes toutes grandes devant lui. Il y entra enfin, comme s’il ne doutait pas de ce qui l’y attendait. Une première fois avec Benvenuto Cellini, vingt-cinq ans plus tard avec les Troyens. Et, quand son dernier chef-d’œuvre, mutilé suivant l’usage, fut délaissé après un petit nombre de représentations, il ne sut pas passer fièrement et le dédain aux lèvres devant l’affiche d’où son nom venait d’être définitivement effacé. Il récrimina et s’abîma dans une tristesse morne qui se changea en un véritable désespoir, à la mort de son fils, de ce fils chéri qui était sa vivante image et dont il disait : « Nous nous aimons comme deux jumeaux. »

« Nous l’avons vu souvent en ces heures de découragement moral auquel étaient venues s’ajouter d’intolérables souffrances physiques qui devaient le conduire au tombeau. Il semblait résigné et ne se plaignait plus, sentant peut-être que l’instant de la délivrance approchait. Et alors, impuissant à chasser de son esprit d’amers souvenirs, nous demeurions respectueusement incliné et silencieux devant sa muette douleur.

« Cependant un éclair d’orgueilleuse joie brillait parfois dans ses yeux ; c’était quand le jeune pianiste Théodore Ritter, dont ses conseils avaient perfectionné l’éducation musicale, et qui n’est plus là, hélas ! pour jouir de la glorification du maître, lui jouait dans l’intimité quelques-unes de ses pages préférées : l’adagio de Roméo et Juliette, par exemple, le Sommeil de Faust ou encore cette sublime et poétique élégie, la Tristesse de Roméo. Alors sa figure s’illuminait ; un rire semblable à un sanglot longtemps contenu s’échappait de sa poitrine ; nos applaudissements, nos cris d’admiration avaient arraché le grand artiste à sa sombre mélancolie ; ce triomphe intime l’avait transfiguré !

« Nous venons de nommer Théodore Ritter, sans le désigner pourtant comme un élève de Berlioz : Berlioz n’a pas fait d’élèves, mais il a eu des disciples. Nous sommes de ceux-là. Et s’il ne nous a pas été donné de suivre ses leçons, s’il ne nous a rien enseigné, du moins nous a-t-il beaucoup appris. Il nous a appris à connaître les chefs-d’œuvre et à honorer le grand art ; il nous a appris, et n’avait pour cela qu’à se donner comme exemple, que le premier devoir d’un artiste est d’être soucieux de sa dignité toujours, mais particulièrement dans les relations que les nécessités de sa carrière imposent ; il nous a dit que les génuflexions devant certain potentats de hasard étaient une indigne faiblesse et les concessions au mauvais goût une lâcheté.

« Et c’est pourquoi nous rendons le même hommage à son caractère qu’à son génie.

« On a osé lui reprocher la mordante ironie de sa plume, à lui que les violentes attaques et les sottes plaisanteries avaient si peu épargné. On lui a aussi reproché la sévérité de sa critique, son manque d’indulgence et d’éclectisme surtout. Certes, il avait ses dieux qui étaient aussi les nôtres, et il les encensait ; mais s’est-il jamais refusé à reconnaître le vrai talent à quelque degré et sous quelque forme qu’il pût se manifester ? A-t-il jamais ménagé l’éloge à des œuvres qui ont dû à l’autorité de ses jugements une si grande part de leur succès ? Sans doute connaissait-il le mot de Joubert : « Le médiocre est l’excellent pour les médiocres. » Et, pensant que lui, peut-être, avait le droit d’être plus exigeant, il n’aimait ni les platitudes ni les médiocrités. Quoi que l’on puisse blâmer dans ses écrits, dans ses articles de critique comme dans ses livres, il faut en admirer la forme originale et l’esprit, et reconnaître aussi que, dans quelques-uns, qui peuvent être cités comme des modèles de style, il s’est élevé à une hauteur que n’atteignent pas toujours des écrivains de profession, même très renommés. Au Journal des Débats, qui fut pour lui une seconde famille, tant on l’y entoura d’égards et de respectueuse estime, on parle encore avec une juste fierté de ses trente années de collaboration.

« Et Dieu sait pourtant si c’était sa vocation d’écrire et de critiquer à heure fixe ! On a eu beau dire de lui (et c’était même là une des formes les plus malicieuses de l’épigramme) qu’il était plus littérateur que musicien, nous avons toujours pensé, quel que fût d’ailleurs notre goût pour les finesses et les élégances de sa plume, qu’il était encore plus musicien que littérateur.

« Que de fois ne l’avons-nous pas entendu regretter amèrement le temps qu’il était forcé de donner à des articles, souvent si pénibles à faire, et qu’il eût voulu consacrer tout entier à sont art, à la composition !

« Aussi le jour où la vente de sa partition des Troyens et ses droits d’auteur lui permirent de renoncer aux minces bénéfices de son feuilleton, a-t-il pu s’écrier : « Enfin, enfin, me voilà libre !… » Seulement, la liberté venait trop tard : elle ne pouvait plus lui servir qu’à se reposer.

« Nous ne prétendons point faire ou refaire ici une biographie même très succincte du maître. Berlioz nous a raconté, dans ses Mémoires, toutes les particularités de sa carrière laborieuse et tourmentée, toutes celles du moins qu’il pensait pouvoir être livrées à la publicité.

« Il nous a dit comment il avait traversé les misères de l’existence, l’âme toute pleine de poésie, le cœur tout rempli d’amour.

« Un écrivain éminent, un homme aimable, s’inspirant de ses souvenir personnels a cédé au désir d’ajouter d’autres confidences à celles que Berlioz nous avait faites déjà. La tâche est délicate, mais l’intention est bonne : c’est, d’ailleurs, le cœur d’un ami qui s’épanche, c’est la main d’un honnête homme qui tient la plume : il ne saurait donc y avoir d’indiscrétions à redouter.

« L’analyse technique des œuvres du maître ne serait pas plus à sa place au pied de ce monument que le récit anecdotique de sa vie d’artiste, si émouvante, si aventureuse et si tourmentée. Mais nous ne pouvons guère, avant de finir, ne pas dire quelques mots de la très grande et très légitime influence qu’il a exercée sur les musiciens de la génération qui lui a succédé. Lequel de nous, — je ne parle que de ceux qui ne nient pas la lumière, — n’a pas profité des précieuses innovations sorties de sa palette instrumentale ? Lequel de nous ne s’est pas senti irrésistiblement entraîné vers le culte du beau idéal par les dithyrambes qu’il a chantés en l’honneur de quelques-uns des plus glorieux, des plus nobles représentants de notre art, de Gluck et de Beethoven, de Spontini et de Weber ! Il pouvait bien les avouer pour ses modèles, lui que gardait contre toute imitation servile une si puissante individualité. Et, s’il est vrai que les compositeurs de génie soient comme les anneaux d’une même chaîne, n’est-ce pas surtout à ces illustres devanciers que le rattache l’œuvre immortelle qu’il nous a laissée !

« Cette œuvre est faite de chefs-d’œuvre, et bien qu’il nous ait dit : « Je n’ai jamais changé de style, je n’ai fait que changer de sujet », n’est-il pas évident que chacun de ses ouvrages est marqué d’une empreinte particulière et s’offre à l’admiration comme à l’analyse sous un aspect toujours nouveau ? Aussi ne serait-il guère possible de choisir telle ou telle de ses partitions pour caractériser son talent ou son génie. Il faut citer son œuvre tout entière et ne pas se demander si la grande individualité du compositeur est plus apparente dans la Damnation de Faust, Roméo et Juliette, Benvenuto Cellini et les Troyens que dans la Symphonie fantastique, Harold en Italie, l’Enfance du Christ et le Requiem.

« Elle apparaît partout, aussi bien là que dans ses compositions de moindre envergure, telles que Béatrice et Bénédict, la Captive, la Mort d’Ophélie, l’Absence, la marche funèbre d’Hamlet, et cette fulgurante Symphonie, cet admirable chant de triomphe dont les accents viennent de nous électriser.

« Ce grand novateur ne pouvait échapper à la commune loi. Mais quand, meurtri, découragé, brisé, impropre désormais aux ardeurs de la lutte, il dut abandonner le combat, il put voir, à la façon dont ses ennemis eux-mêmes s’inclinaient devant lui, en quelle haute estime ils tenaient sa fidélité héroïque aux croyances de toute sa vie et son inébranlable fermeté.

« Le voilà debout et rayonnant sur son piédestal de granit,

l’éminent artiste, le maître pour lequel nous avons combattu, nous aussi, et

que nous avons aimé. Bonn a la statue de Beethoven, Salzburg celle de Mozart,

Dresde celle de Weber. Nous avons, nous, la statue de Berlioz. Soyons heureux et

fiers de la posséder enfin, et remercions ceux qui nous ont aidés à élever

ce monument, à rendre cet éclatant hommage à la gloire d’un musicien

français, au traducteur inspiré de Shakespeare et de Virgile, au digne

continuateur de Gluck et de Beethoven, à l’un des plus illustres compositeurs

de tous les temps, au plus extraordinaire peut-être qui ait jamais existé. »

Nous citerons enfin, pour en finir, quelques strophes de la poésie de M. Charles Grandmougin :

Ton âme au large essor fut une âme meurtrie !

Tu trouvas un enfer au sein de ta patrie !

Malgré ta conscience et ta fièvre du Beau,

Tu passas, méconnu, seul avec ton génie,

Et, par une odieuse et cruelle ironie,

Ta gloire, pur soleil, surgit sur un tombeau !. . . . . . . . . . . . . .

Car tu fus de ceux-là que la flamme divine

Jusqu’au seuil ténébreux de la tombe illumine,

Et le culte du Beau dans ton âme est resté

Brillant d’une clarté fixe et surnaturelle,

Comme un phare debout sur un granit fidèle,

Comme une étoile d’or dans une nuit d’été !. . . . . . . . . . . . . .

A cette heure où Wagner triomphe jusqu’en France,

Où son art, caressé d’une chaude espérance,

Sur notre sol aimé veut germer et fleurir,

Il faut, ô Berlioz, Français à la grande âme,

Que ton pays entier te défende et t’acclame,

Toi qui sus, avant lui, réformer et souffrir !Car notre forte race à l’immortelle sève,

Sachant comme on combat, sait aussi comme on rêve,

Et demeure fertile en esprits indomptés

Oui, pleins d’un haut vouloir, vont en avant des autres,

Et marchent d’un pas sûr, invincibles apôtres

Des idéals lointains aux divines clartés !

La Marche des Troyens, exécutée par la musique de la garde républicaine, a clos la solennité.

![]()

![]()

Voir aussi sur ce site l’article sur Berlioz par Ernest Reyer, publié dans le Journal des Débats, 31 mars 1869 (p. 3).

![]()

Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 1er février 2009.

© Monir Tayeb et Michel Austin. Tous droits de reproduction réservés.

![]() Retour

à la page Berlioz

à Paris

Retour

à la page Berlioz

à Paris

![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains

Retour à la page Exécutions et articles contemporains

![]() Back

to Berlioz in Paris page

Back

to Berlioz in Paris page

![]() Back to Contemporary Performances and Articles page

Back to Contemporary Performances and Articles page