Eugène de Mirecourt

BERLIOZ

(Paris, Gustave Havard, 1856)

|

Eugène de MirecourtBERLIOZ(Paris, Gustave Havard, 1856) |

|

Présentation (français)

Introduction (English)

Eugène de Mirecourt: Berlioz (text intégral)

Avertissement: Tous droits de publication et de reproduction des textes, photos, images, et partitions musicales sur l’ensemble de ce site, y compris leur utilisation sur l’Internet, sont réservés pour tous pays. Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite.

![]()

En 1856 paraît chez l’éditeur Gustave Havard à Paris un petit livre sur Berlioz dans une série intitulée Les Contemporains (connue aussi sous le nom de Galerie des Contemporains). L’auteur en était Eugène de Mirecourt (1812-1880), de son vrai nom Charles Jacquot (il était né dans les Vosges à Mirecourt, d’où son nom de plume). Il avait fondé la série Les Contemporains en 1854; au moment de la parution du tome sur Berlioz elle comprenait déjà plus de 60 titres, et 29 autres titres étaient annoncés comme étant sous-presse. Il s’agissait de courtes biographies — de moins de 100 pages en petit format in-16 — de personnalités du monde politique, littéraire, musical et artistique. La série connut une certaine vogue. Le livre sur Berlioz proposait un raccourci très sommaire de la vie de Berlioz avec une appréciation de son œuvre; ouvrage superficiel, écrit à la hâte, entaché d’erreurs et parfois de pures inventions, il n’avait rien en soi pour retenir l’attention, avec une exception importante. Il était fondé sur une lecture du manuscrit original des Mémoires de Berlioz tel qu’il existait en 1856, manuscrit encore inédit à ce moment et connu seulement d’un petit cercle de familiers de Berlioz.

L’histoire de la genèse des Mémoires est retracée ailleurs sur ce site. En octobre 1854 Berlioz avait terminé la rédaction de la partie la plus importante de ses Mémoires (les 59 premiers chapitres, plus les voyages en Allemagne et en Russie), qu’il avait entreprise à Londres en 1848. Il n’en avait parlé qu’à un petit nombre de ses familiers, et seuls quelques amis intimes, notamment Liszt à Weimar, avaient pu voir le manuscrit, sur lequel Berlioz était resté jusqu’alors très discret. Il peut sembler assez surprenant de voir Berlioz confier en mai 1856 l’ensemble de son manuscrit à quelqu’un qui n’était pas à première vue parmi ses amis intimes. Mais il semble en fait que Berlioz et de Mirecourt se connaissaient déjà et avaient eu quelques rapports auparavant. Julien Tiersot décrit (Le Ménestrel, 19 mars 1910) deux cahiers autographes de la main de Berlioz concernant une exécution de l’Enfance du Christ à la Salle Herz le 25 janvier 1856. L’un d’eux contient entre autres détails une liste d’invités à ce concert, et parmi eux figure le nom de de Mirecourt. Tiersot souligne aussi que Berlioz avait eu soin d’inclure parmi les invités au concert plusieurs membres de l’Insitut: à cette époque Berlioz cherchait à préparer le terrain pour une éventuelle candidature à l’Institut. Il faut ajouter au dossier une lettre de Berlioz à de Mirecourt dans laquelle il remercie son correspondant de lui avoir procuré un passe-porte, dont il va se servir pour une réunion dont la nature n’est pas précisée; la lettre porte la date du 25 mars, mais l’année n’est pas connue (CG tome VIII, p. 600, SD no. 95). Il est peu probable que la lettre soit postérieure à 1856: après cette date Berlioz n’est plus en bons termes avec de Mirecourt. Tout cela jette une lunière révélatrice sur ce qu’on peut savoir des rapports de Berlioz avec de Mirecourt d’après sa correspondance et ses écrits.

L’initiative procédait de de Mirecourt: selon le Post-Scriptum des Mémoires, ce dernier avait demandé à Berlioz des notes pour écrire une biographie de lui, et Berlioz en réponse lui avait envoyé le manuscrit de ses Mémoires, accompagné d’une longue lettre, datée du 25 mai 1856. Cette lettre est reproduite intégralement dans les Mémoires sous le titre de Post-Scriptum: ‘Lettre adressée avec le manuscrit de mes mémoires à M. *** qui me demandait des notes pour écrire ma biographie’. Elle commence avec ces mots: ‘Vous désirez connaître les causes de l’opposition que j’ai rencontrée à Paris comme compositeur pendant vingt-cinq ans’. Suit un long développement sur sa carrière de compositeur et de critique musical, avec nombreux exemples à l’appui.

Peu de temps après Berlioz écrit de nouveau à de Mirecourt (CG no. 2134) pour lui réclamer son manuscrit, et il ajoute:

Je serais bien heureux que le volume qui me concerne dans votre collection pût paraître prochainement; je me suis mis sur les rangs pour la place vacante à l’Institut et cette circonstance donnerait à votre publication une importance pour moi tout à fait exceptionnelle.

La lettre de Berlioz ne porte pas de date, mais doit se placer vers le début de juin, puisque le scrutin à l’occasion duquel Berlioz fut élu membre de l’Institut eut lieu le 21 juin. Il ressort de cette lettre que c’est très probablement la candidature de Berlioz, provoquée par la mort d’Adolphe Adam le 3 mai dernier, qui le détermina à prêter son manuscrit à de Mirecourt: il le connaissait déjà, savait sans doute qu’il pouvait le compter parmi ses admirateurs, et pouvait espérer une publicité favorable pour sa candidature. C’est peut-être aussi ce même événement qui a encouragé de Mirecourt à envisager la publication d’une biographie de Berlioz dans sa série, et de s’adresser à Berlioz pour obtenir des renseignements. Mais en l’occurrence le volume parut plusieurs mois après le scrutin et n’eut sans doute aucune influence sur le résultat (il est fait allusion à l’élection de Berlioz le 21 juin à la p. 87 du livre avec la note 8).

On ne sait à quelles conditions Berlioz avait consenti à prêter son manuscrit à de Mirecourt. La parution du livre fut une grande déception pour Berlioz, qui visiblement n’avait pas vu le texte avant sa publication, et a dû regretter d’avoir trop vite fait confiance à de Mirecourt. Dans une lettre à Adolphe Samuel du 25 novembre 1856 il fait allusion à de Mirecourt, mais sans le nommer (CG no. 2186):

La Biographie dont vous me parlez est très bienveillante mais entachée d’erreurs assez graves, d’inventions de l’auteur et de choses vraies devenues fausses par les détails de la narration. Il paraît qu’il n’y a pas moyen d’écrire quelque chose d’exact sur la vie d’un homme quelconque.

Au titre du Post-Scriptum des Mémoires Berlioz ajoute une note: ‘Il [l’auteur] s’est bien gardé d’en profiter [des notes de Berlioz]; son livre est rempli de contes absurdes et d’extravagantes appréciations’.

L’ouvrage eut cependant une certaine diffusion (voir la citation dans Le Petit Journal, 10 mars 1869). Des années plus tard, Berlioz évoque dans son Voyage en Dauphiné (le dernier chapitre des Mémoires), sa rencontre avec Estelle Fornier à Lyon le 23 septembre 1864, et raconte la conversation qu’elle aurait eue avec lui:

— Vous avez eu une vie bien agitée, monsieur Berlioz.

— Comment le savez-vous, madame ?

— J’ai lu votre biographie.

— Laquelle ?

— Un volume de Méry, je crois. Je l’ai acheté il y a quelques années.

— Oh ! n’attribuez pas à Méry, qui est un de mes amis, un artiste et un homme d’esprit, cette compilation, ce mélange de fables et d’absurdités dont je devine maintenant l’auteur. J’aurai une véritable biographie, celle que j’ai faite moi-même.

L’allusion à l’ouvrage de de Mirecourt semble évidente: Berlioz ne lui avait toujours pas pardonné. Et cependant cette petite biographie était, comme il l’écrit à Adolphe Samuel, ‘très bienveillante’ et on ne peut plus favorable à Berlioz. Le ton est donné d’emblée: ‘Berlioz ne serait pas un grand musicien, qu’il faudrait, malgré tout, raconter sa vie pour donner au monde un magnifique exemple de courage et de persévérance’ (p. 9). Berlioz le musicien y est loué sans réserve, et chacune de ses œuvres majeures fait l’objet d’une appréciation flatteuse. L’ouverture des Francs-Juges ‘est un chef-d’œuvre’ (p. 28). La Symphonie fantastique ‘n’eut pas l’approbation des musiciens orthodoxes, mais … plongea les esprits hardis dans le ravissement’ (p. 41-2). Harold en Italie ‘lui attire de chaleureux éloges et des partisans illustres’ (p. 50). Le Tuba mirum du Requiem est un ‘passage grandiose et d’un effet prodigieux’ (p. 52). Benvenuto Cellini [contient] ‘des beautés de premier ordre. On y [remarque] une verve incontestable, une grande fraîcheur de style, beaucoup de passion, surtout une originalité puissante et soutenue’ (p. 57). ‘Ceux qui ont entendu [en 1840] la Symphonie funèbre et triomphale tonner sur la place de la Bastille, avec toutes ses gammes de cuivre, ont une idée du génie musical de Berlioz. Accents de douleur, chants de triomphe, tout était rendu avec une puissance gigantesque’ (p. 61). ‘Personne, comme chef d’orchestre, n’exerce sur les instrumentistes un plus grand ascendant que Berlioz, personne ne leur communique plus de feu, plus d’électricité’ (p. 64-5). ‘Berlioz est l’auteur d’un Traité d’instrumentation qui le place à la tête de la science musicale’ (p. 73).

Les seules réserves exprimées dans le livre concernent Berlioz le critique: ‘Il manque de mesure. Victime des préjugés, de l’envie et de la mauvaise foi, il lui échappe des phrases acrimonieuses et des plaisanteries que le bon goût n’accepte pas’ (p. 54). Mais sa vie privée est présentée avec beaucoup de tact et de ménagement. Après son mariage avec Harriet Smithson en 1833 ‘Berlioz est sublime d’amour, de courage et de dévouement’ (p. 50). Vingt ans plus tard, quand Harriet Smithson tombe malade, ‘son mari lui prodigua, jusqu’au dernier jour, les preuves de l’attachement le plus sincère et le plus dévoué’ (p. 80-1). Le nom de Marie Recio, et le remariage de Berlioz, sont passés discrètement sous silence.

Malgré le ton élogieux, ce qui choque Berlioz dans l’ouvrage de de Mirecourt, c’est la désinvolture et le manque de rigueur dans l’utilisation des sources. L’auteur avait sous les yeux le manuscrit complet des Mémoires, plus la longue lettre de Berlioz du 25 mai 1856; on reconnaît dans son livre de multiples échos de ces textes, mais simplifiés et déformés à outrance. On renonce à dénombrer les erreurs et lacunes qu’on rencontre à chaque pas. En voici quelques exemples. Selon l’auteur, Berlioz serait né le 11 novembre 1803 (p. 10). La Damnation de Faust (écrite en 1846), aurait été exécutée à Dresde au cours du premier voyage en Allemagne (en 1843) (p. 66). Le voyage en Russie (de 1847) fait suite immédiatement aux concerts au cirque des Champs-Élysées (en 1845), sans aucune mention de la première de la Damnation de Faust (en 1846) (p. 75). Après le voyage en Russie Berlioz ‘eut trois deuils à porter coup sur coup: celui de sa mère [en 1838], celui de son père [en 1848], et celui de l’une de ses sœurs’ [en 1850] (p. 80). L’auteur brode à volonté. Camille Moke (Mémoires chapitre 28, où elle n’est pas nommée), est transformée, on ne sait pourquoi (si ce n’est pour conserver son anonymat — elle était encore en vie), d’une pianiste en ‘une actrice du boulevard dont la ressemblance avec miss Henriette est miraculeuse’ (p. 39-40). Le dilettante anonyme, qui dans les Mémoires (Post-Scriptum) est furieux d’avoir été mystifié lors d’une exécution de l’ouverture du Carnaval romain, est identifié sans hésitation avec l’artiste Ingres (p. 84-5), qui n’est mentionné qu’une fois dans les Mémoires et dans un tout autre contexte (chapitre 14). De Mirecourt aurait-il recueilli ce détail de Berlioz lui-même?

L’ouvrage garde malgré tout un certain intérêt, du fait que l’auteur avait eu accès au texte manuscrit des Mémoires encore inédits, et était donc en mesure de faire connaître au public quelques bribes d’information alors encore inconnues. Deux exemples. On rencontre dans la petite biographie de 1856 ce qui est, sauf erreur, la première mention publique d’Estelle [Dubœuf, plus tard Fornier] et du rôle qu’elle joua dans la vie sentimentale du jeune Hector (p. 13-14; l’esquisse autobiographique de 1832 n’en disait rien). C’est là aussi qu’on trouve le premier récit (très abrégé) de la fameuse prise de tabac d’Habeneck lors de la première exécution du Requiem aux Invalides en 1837 (p. 52), récit qui autrement ne paraîtra pour la première fois que trois ans plus tard dans le Monde illustré (16 avril 1859; cf. CG no. 2368).

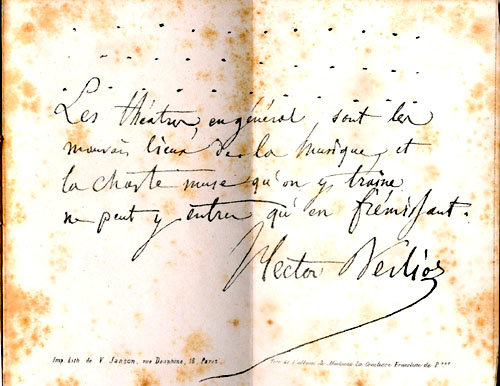

La transcription ci-dessous du texte intégral du livre a été faite par nous à partir d’un exemplaire de l’original dans notre collection; les quelques images reproduites en haut et à la fin de cette page viennent également de cet exemplaire. Nous avons conservé la typographie et l’orthographe de l’original.

![]()

In 1856 the Paris publisher Gustave Havard issued a small volume entitled Berlioz in a series called Les Contemporains - Contemporaries. The author was Eugène de Mirecourt (1812-1800), whose real name was Charles Jacquot (he was born at Mirecourt in the Vosges, hence his pen-name). He had founded the series Les Contemporains in 1854; at the time of the publication of the volume on Berlioz the series included already more than 60 titles, and a further 29 were announced as being in the press. These were short biographies, of under 100 pages in a pocket-size format, of notable figures from the world of politics, literature, music and the arts in general. The series achieved some popularity. The volume on Berlioz provided a very condensed biography of the composer together with an estimate of his achievement to date. A superficial work, compiled at speed, full of errors and sometimes straight fiction, it hardly deserved to attract serious attention, but for one important fact. It was based on a reading of the original manuscript of Berlioz’s Mémoires as it existed in 1856; the manuscript was as yet unpublished, and was known only to a small circle of close friends of Berlioz.

The history of the composition of the Mémoires is traced elsewhere on this site. In October 1854 Berlioz had completed a draft of the most important part of his autobiography, which he had started writing in London in 1848 — the first 59 chapters, plus the narrative of his travels to Germany and Russia. He had only mentioned the work to a limited circle of friends, and only a small number of them, notably Franz Liszt in Weimar, had been able to read the manuscript, about which Berlioz had so far been very reticent. It seems therefore rather surprising to see Berlioz entrust in May 1856 the whole of his manuscript to someone who was not among his closest friends. But in fact it appears that Berlioz and de Mirecourt knew each other and had had relations previously. Julien Tiersot describes (Le Ménestrel, 19 March 1910) two autograph notebooks of Berlioz which concern a performance of l’Enfance du Christ at Salle Herz on 25 January 1856. One of these contains among other details a list of invited guests at this concert, and among them is the name of de Mirecourt. Tiersot also points out that Berlioz had been careful to include among the invited guests several members of the Institut: at the time Berlioz was preparing the ground for a future application to the Institut. One other piece of evidence is a letter of Berlioz to de Mirecourt, in which he thanks him for supplying him with a pass, which he intends to use for a gathering of an unspecified kind; the letter bears the date 25 March, but the year is not known (CG vol. VIII, p. 600, SD no. 95). The letter is unlikely to date from after 1856: after this time Berlioz was no longer on speaking terms with de Mirecourt. All this throws a revealing light on what is known of the relations of Berlioz with de Mirecourt from his writings and his correspondence.

The initiative had come from de Mirecourt: according to the Post-Scriptum of the Mémoires, the latter had approached Berlioz asking him for notes to write a biography of him, and Berlioz responded by sending him the manuscript of his Mémoires together with a long letter, dated 25 May 1856. This letter is reproduced in full in the Mémoires under the title Post-Scriptum: ‘Letter addressed together with the manuscript of my memoirs to M. *** who was asking me for notes to write my biography’. The letter begins ‘You wish to know the causes of the opposition which I have encountered in Paris as a composer for twenty-five years’. It then relates at length his career as composer and music critic, with a wealth of examples to illustrate.

Shortly after Berlioz wrote again to de Mirecourt (CG no. 2134) asking for the return of his manuscript, and added:

I would be very pleased if the volume in your series which concerns me could appear in the near future; I have applied for the vacant seat at the Institut, and this occasion would confer on your publication an altogether exceptional importance for me.

Berlioz’s letter does not have a date, but must have been written around the beginning of June, since the vote by which Berlioz was elected member of the Institut took place on 21 June. The inference to be drawn from this is that it was probably Berlioz’s application, which followed the death of Adolphe Adam on May the 3rd, which prompted him to lend his manuscript, accompanied by a long and detailed letter: he was already acquainted with de Mirecourt, probably knew that he could count him among his admirers, and was hoping for favourable publicity which might assist his application. It was probably this same application which suggested to de Mirecourt to publish a biography of Berlioz in his series, and to turn to Berlioz for information. But in the event the volume appeared several months after the vote, and probably did not have any effect on the result (Berlioz’s election on 21 June is alluded to on p 87 of the book and note 8).

It is not known under what conditions Berlioz had agreed to lend his manuscript to de Mirecourt. When the book appeared it was a great disappointment for Berlioz, who clearly had not been shown the text of the work in advance of publication, and must have regretted placing his trust in de Mirecourt. In a letter to Adolphe Samuel of 25 November 1856 he alludes to de Mirecourt’s book but without naming him (CG no. 2186):

The Biography you mention is very well-disposed, but marred by rather serious errors, inventions on the part of the author, and truths turned into falsehoods by the narrative detail. It seems to be impossible to write anything accurate about anybody’s life.

To the title of the Post-Scriptum of the Mémoires Berlioz added a note: ‘He [sc. the author] has conspicuously failed to make good use of my notes; his book is full of absurd tales and extravagant opinions’.

All the same, the book was read (cf. the citation in Le Petit Journal, 10 March 1869). Years later, Berlioz related in his Voyage en Dauphiné (the concluding chapter of his Mémoires), his meeting with Estelle Fornier in Lyon on 23 September 1864, and recalls the conversation she had with him:

— Monsieur Berlioz, you have had a very disturbed life.

— How do you know, Madame?

— I have read your biography.

— Which one?

— A volume by Méry, I believe. I bought it a few years ago.

— Oh! Do not attribute this compilation to Méry, who is one of my friends, an artist and an intelligent man; it is a mixture of fables and absurdities, whose author I can now guess. I will have a real biography, the one I have written myself.

The reference to the work by de Mirecourt seems obvious: Berlioz had still not forgiven him. And yet that short biography was, as Berlioz wrote to Adolphe Samuel, ‘very well disposed’, and indeed could not have been more favourable to him. The tone is set at the start. ‘Even if Berlioz was not a great musician, his life would still have to be told, to give the world a magnificent example of courage and perseverance’ (p. 9). Berlioz the musician receives unstinted praise, and each one of his major works is judged very positively. The overture to Les Francs-Juges ‘is a masterpiece’ (p. 28). The Symphonie fantastique ‘did not earn the approval of orthodox musicians, but it did fill bold spirits with delight’ (pp. 41-2). Harold en Italie ‘brought him warm praise and illustrious supporters’ (p. 50). The Tuba mirum from the Requiem is ‘a grandiose passage of prodigious impact’ (p. 52). Benvenuto Cellini ‘contains music of the greatest beauty; it shows unquestionable verve, great freshness of style, a great deal of passion, and in particular a powerful and sustained originality’ (p. 57). ‘Those who heard [in 1840] the Symphonie funèbre et triomphale thundering out on the Place de la Bastille, with all its array of brass, will have formed an idea of Berlioz’s musical genius. Strains of sorrow and songs of triumph, everything was conveyed with gigantic power’ (p. 61). ‘There is no other conductor who exercises greater authority over his players than Berlioz, none can inspire in them more fire and electricity’ (pp. 64-5). ‘Berlioz is the author of a Treatise on orchestration which places him at the pinnacle of musical science’ (p. 73).

The only reservations expressed in the book concern Berlioz the critic. ‘He is lacking in restraint. The victim of prejudice, envy and bad faith, he lets out acrimonious remarks and jokes which offend good taste’ (p. 54). But his private life is presented with great tact abd caution. After his marriage with Harriet Smithson in 1833, ‘Berlioz made a sublime display of love, courage and devotion’ (p. 50). Twenty years later, when Harriet Smithson had fallen ill, ‘her husband lavished on her to the last day proofs of the most sincere and devoted attachment’ (pp. 80-1). Marie Recio, and Berlioz’s second marriage, are discreetly left unmentioned.

Despite the tone of eulogy, what upset Berlioz in de Mirecourt’s work was the cavalier attitude displayed by the author in the use he made of his sources. De Mirecourt had in front of him the complete manuscript of the Mémoires, together with the long covering letter of Berlioz dated 25 May 1856; there are numerous echoes of these in his book, but they are simplified and distorted beyond reason. The reader soon loses count of the many errors and gaps on the way. Here are some examples. According to the author, Berlioz was born on 11 November 1803 (p. 10). La Damnation de Faust, which was written in 1846, was allegedly performed in Dresden during Berlioz’s first trip to Germany in 1843 (p. 66). The trip to Russia in 1847 is presented as following straight after the concerts at the Cirque des Champs-Élysées in 1845, with no mention of the first performance of La Damnation de Faust in 1846 (p. 75). Straight after the trip to Russia Berlioz is presented as ‘having to suffer three consecutive deaths, that of his mother [in 1838], that of his father [in 1848], and that of one of his sisters [in 1850]’ (p. 80). The writer embellishes at will. Camille Moke (Mémoires, chapter 28, where she is not named), is somehow transformed from a pianist into ‘an actress from the boulevard who bore a miraculous resemblance to Miss Harriet Smithson’ (pp. 39-40), for no apparent reason (except perhaps to conceal her identity — she was still alive at the time). The anonymous dilettante who in the Mémoires (Post-Scriptum) is furious at having been taken in by a performance of the Carnaval romain overture is unhesitatingly identified as the artist Ingres (pp. 84-5), who is only mentioned once in the Mémoires and in quite a different context (chapter 14). Or did de Mirecourt learn this detail from Berlioz himself?

In spite of it all, the work remains of some interest, due to the fact that the author had access to the manuscript of the unpublished Mémoires, and was thus in a position to reveal to the public some items of information about Berlioz that were as yet unknown. Here are two examples. The 1856 biography provides what is apparently the first public mention of Estelle [Dubœuf, later Fornier] and of the part she played in young Hector’s emotional life (pp. 13-14; the early autobiographical sketch of 1832 was silent on the subject). It is here also that occurs the first (truncated) account of the well-known incident at the first performance of the Requiem at the Invalides in 1837, when the conductor Habeneck allegedly took a pinch of snuff at the start of the Tuba mirum (p. 52), an account which otherwise only appeared three years later in the Monde illustré (16 April 1859; cf. CG no. 2368).

The transcription below of the complete text of the book was done by us from a copy of the original in our collection; the images reproduced at the top and at the end of this page also come from this copy. We have preserved the typography and spelling of the original.

![]()

Source: Bibliothèque nationale.

Les attaques niaises du critique vieillot des Débats et les pamphlets anonymes publiés contre nous par de lâches écrivains sont cause qu’on nous envoie, de tous les coins de la France, une quantité de lettres pleines d’expressions flatteuses et encourageantes.

Nous remercions ces amis dévoués de notre œuvre.

Les exigences du travail nous empêchent de répondre particulièrement à chacun d’eux ; mais leurs paroles nous font du bien ; mais, dans la lutte que nous avons à soutenir, ce bienveillant et sympathique témoignage d’estime est une véritable force pour nous.

Tant que les cœurs honnêtes viendront ainsi à notre rencontre, nous serons parfaitement insensible aux injures de M. Janin, et les biographes du carrefour et de l’ombre peuvent continuer de répandre sur nous l’outrage.

Ils nous élèvent en se déshonorant. Leur haine est un piédestal.

Nous suivrons, un jour, le conseil de notre aimable lectrice de Nantes, et nous terminerons cette galerie contemporaine par une notice autobiographique loyale et consciencieuse, qui sera la meilleure réponse à faire aux mensonges de nos ennemis.

EUGÈNE DE MIRECOURT.

Paris, 3 août 1856.

![]()

![]()

Notre devoir est d’affermir sur la tête du véritable artiste la couronne que des coteries malveillantes et jalouses esayent de briser.

Berlioz ne serait pas un grand musicien, qu’il faudrait, malgré tout, raconter sa vie pour donner au monde un magnifique exemple de courage et de persévérance.

Jamais homme ne rencontra plus d’obstacles sur sa route et n’eut contre lui de plus méchants vouloirs.

La presse, gagnée par ses ennemis, l’insulta, vingt années consécutives, sans trêve ni relâche ; et cependant il n’a pas douté de lui-même : il a continué de marcher intrépidement au but, semblable à un ahtlète vigoureux que le nombre des lutteurs n’épouvante pas, et qui, tôt ou tard, est sûr de vaincre.

Hector Berlioz naquit le 11 novembre [sic] 1803 à la Côte-Saint-André, petite ville du département de l’Isère.

Son enfance fut bercée par les enseignements pieux et par les aspirations chrétiennes.

Dans certains articles donnés aux feuilles musicales, l’auteur de Roméo et Juliette nous apprend qu’il fit sa première communion à la chapelle d’un couvent où sa sœur était pensionnaire.

Il a toujours conservé, depuis, l’ineffable souvenir de cette solennité religieuse.

Comme il approchait de la table sainte, des voix de jeunes filles, au timbre éclatant et pur, entonnèrent un hymne à l’Eucharistie. Le communiant crut voir le ciel s’ouvrir et les anges descendre sur l’autel.

Dès ce jour, la puissance de la musique lui fut révélée ; sa vocation devint irrésistible.

Le père de notre héros, qui exerçait la médecine, avait décidé qu’Hector hériterait de sa clientèle. Il se chargea lui-même de l’éducation de notre adolescent ; mais celui-ci professait pour le latin la plus grande indifférence, et volontiers il eût jeté son livre au feu, lorsqu’il s’agissait d’apprendre les vers de Virgile, d’Horace ou d’Ovide.

S’il n’aimait pas les poëtes latins, en revanche il avait pour les œuvres de Millevoye une prédilection doute particulière et lisait en cachette les pastorales de Florian.

Ces deux auteurs développèrent en lui le sentiment tendre.

Hector eut une passion sérieuse entre sa douzième et sa treizième année.

Il allait avec sa mère et ses sœurs, à l’époque des vacances, passer quelques semaines chez son grand-père, dans un petit village aux environs de Grenoble.

Tout près du domicile de l’aïeul se trouvait la maison de plaisance d’une vieille dame noble qui avait deux nièces fort jolies. L’une de ces nièces, appelée Estelle, éclipsait l’image de la bergère de Florian. Elle avait un œil noir adorable et portait des brodequins roses.

Œil et brodequins tournent aussitôt la tête à Hector.

Voilà notre héros amoureux, bien avant l’heure où il est permis de l’être. Il en perd l’appétit et le sommeil.

Cette passion précoce est devinée par l’espiègle déesse qui la cause.

Dans les bals champêtres, la plus grande joie de mademoiselle Estelle est de valser avec un oncle d’Hector, beau soldat de vingt-quatre ans, en congé de semestre, et d’examiner, pendant les repos de la valse, le visage déconfit, boudeur et jaloux, du pauvre Némorin.

Les vacances furent courtes ; mais le souvenir de la coquette aux brodequins roses trotta longtemps dans la cervelle d’Hector.

Tout dénotait en lui une sensibilité profonde, à laquelle sa musique a dû plus tard le caractère expressif et passionné qui la distingue.

En même temps que le docteur Berlioz enseignait à son fils le latin, l’histoire et un peu d’algèbre, il lui permettait, comme distraction, d’étudier le solfége, et bientôt le jeune homme sut lire à première vue les doubles croches les plus compliquées.

De la musique vocale, il passa successivement à l’étude du flageolet, de la flûte et de la guitare.

Le docteur lui interdit expressément le piano1, car ses premières complaisances avaient eu des résultats déplorables.

Hector négligeait complétement ses livres classiques et pâlissait nuit et jour sur un Traité d’harmonie tombé par hasard entre ses mains.

M. Berlioz père apprit avec stupeur que le jeune malheureux avait fait hommage au cercle philharmonique de sa ville natale d’un quintette pour flûte, pour deux violons, pour alto et pour basse, lequel venait d’être exécuté triomphalement en présence de cinq cents personnes.

Grand scandale au logis.

Notre virtuose inattendu se voit sermonné sur toute la ligne. On lui donne l’ordre formel de se livrer exclusivementr aux études médicales, et l’on décore sa chambre de gravures d’écorchés, de plusieurs squelettes et d’un crâne de premier choix.

En même temps le docteur lui met sous les yeux un magnifique in-folio, avec planches d’anatomie.

Hector fait mine de se soumettre ; mais, au bout de quinze jours, il n’a pas lu une seule page de l’in-folio.

Devant une obstination si prononcée le pouvoir paternel reconnaît son impuissance.

M. Berlioz père a recours à des manœuvres séductrices.

Il promet au jeune homme une superbe guitare et une flûte à clefs d’argent, s’il veut obéir et recevoir les premières notions de l’art d’Hippocrate.

On lui donne en même temps un de ses cousins pour compagnon d’étude.

Mais ce cousin joue du violon. Pendant que M. Berlioz visite ses malades, les jeunes gens exécutent des duos et n’ouvrent pas le moindre traité d’ostéologie.

Quand vient l’heure des leçons, Hector est trouvé d’une faiblesse désespérante.

A l’âge de dix-neuf ans, on l’envoie à Paris, toujours accompagné de son cousin, pour y suivre les cours de l’École de médecine.

La vue de la Clinique ne lui offre rien que le flatte.

Ces cadavres étalés sur les tables de dissection, ces lambeaux, ces tronçons épars, cette pourriture humaine qu’il faut interroger de l’œil et fouiller du scalpel, tout le révolte et la glace d’horreur.

Il jure que jamais ses pieds ne le ramèneront dans cet abominable lieu.

Son cousin néanmoins le détermine à tenter une second épreuve, et il finit par s’aguerrir au spectacle des cadavres. Le célèbre Amussat, son professeur, parvient même à lui faire prendre quelque intérêt aux démonstrations anatomiques.

Mais un soir Hector franchit le seuil de l’Opéra. Tout est perdu.

Les Danaïdes de Salieri le plongent dans l’extase. Il retourne une seconde et une troisième fois voir la pièce, abandonne la Clinique, et passe toutes ses journées à la bibliothèque du Conservatoire, où il copie les partitions de Gluck et d’Haydn.

Puis il écrit à la Côte-Saint-André que sa résolution d’être musicien ne pliera devant aucun obstacle.

Un jeune professeur suppléant au Conservatoire applaudit à ses premiers essais dans l’art du contre-point, lui donne des conseils, et le fait admettre au nombre des élèves particuliers de Lesueur.

Ce maître illustre découvre chez le nouveau venu des qualités rares.

Impatient de faire de la grande musique, Berlioz, sans tarder, se décide à composer un opéra. Mais où trouvera-t-il un livret ? Il se hasarde à le demander au bonhomme Andrieux, dont il suit, à ses heures perdues, le cours de littérature.

Dans une lettre, très-courtoise d’ailleurs, le père d’Anaximandre répond qu’il est trop vieux pour écrire des vers d’amour, et qu’il ne faut pas songer à sa collaboration.

Le sujet d’opéra dont Hector a fait choix est Estelle et Némorin.

Son cœur n’est pas encore entièrement dégagé du souvenir de la coquette aux brodequins roses.

A tout hasard, il confie la rédaction du livret à un de ses camarades ; puis il s’abandonne au feu de la composition. Les paroles sont grotesques et la musique est absurde.

Hector ne se décourage pas. Il écrit une messe.

Un maître de chapelle, qui protége ses débuts, la fait aussitôt copier par des enfants de chœur.

Le jour de la répétition arrive : les parties sont criblées de fautes, et il en résulte une cacophonie à rendre les chats épileptiques.

Berlioz recopie lui-même sa messe tout entière. Un jeune amateur, très-riche et très-libéral, M. Pons, lui prête douze cents francs pour la faire exécuter à l’église Saint-Roch. Tous les journaux parlent de l’œuvre avec éloge. Lesueur, enchanté du succès de son élève, le fait admettre au concours de composition musicale.

Mais, soit qu’il eût travaillé trop vite, soit que Cherubini, directeur du Conservatoire, se fût appliqué à le desservir2, il échoua complétement et fut mis hors de concours dès la première épreuve.

Sa famille, informée de cet échec, lui retire brusquement sa pension, et le somme de quitter sur l’heure Paris et le Conservatoire.

Berlioz répond qu’il est affligé de ne pouvoir se soumettre.

Il se résigne toutefois à prendre le chemin de l’Isère, afin d’aller plaider sa cause.

— Puisque la médecine te déplaît, lui dit le docteur, fais choix d’une autre profession. Je ne consentirai jamais à te laisser poursuivre la carrière musicale.

Notre héros proteste qu’il ne fera, de sa vie, autre chose.

Après quelques jours de lutte, son vieux père se laisse fléchir ; mais sa mère et sa tante, se montrent beaucoup plus intraitables. Elles ne comprennent pas, dans leurs idées chrétiennes, qu’Hector s’obstine à vouloir composer des opéras.

— Mais croyez-vous donc, leur dit celui-ci, que les vauriens seulent travaillent pour le théâtre ? Les plus beaux génies du grand siècle, Molière, Corneille et Racine consacraient leurs chefs-d’œuvre à la scène. Haydn, Spontini, Mozart et bien d’autres ont suivi leur exemple. Seriez-vous fâchées de me voir, un jour, au nombre des compositeurs illustres que l’Europe admire ?

— Mon ami, interrompt la tante, j’aime mieux que l’on soit considéré. Cela passe avant tout.

Rien ne peut les convaincre.

Hector, la veille de son départ, voit sa mère entrer dans sa chambre. La pauvre femme se jette suppliante à ses genoux, fond en pleurs, et le conjure de ne pas la déshonorer.

— Oh ! tu restes, n’est-ce pas ? tu restes ? murmure-t-elle au milieu de ses sanglots.

— Hélas ! ma mère, c’est impossible ! répond le jeune homme, sanglotant lui-même.

Il la relève et veut essayer encore de dissiper ses préventions ; mais elle le quitte presque folle, en s’écriant :

— Tu n’es plus mon fils ! je te maudis !

Même à l’heure des adieux, elle ne consent pas à le revoir et à l’embrasser.

De retour à Paris, Hector se rappela qu’il avait contracté avec M. Pons une dette de douze cents francs pour l’exécution de sa messe. La faible pension qu’il recevait de son père ne lui permettait pas de rembourser une somme aussi considérable ; mais il y arriva par d’autres moyens : il donna des leçons de flûte et de guitare, loua une mansarde de quinze francs par mois, dépensa huit sous au plus à chaque repas, et parvint à rembourser six cents francs en moins de quatre mois.

Le docteur Berlioz apprit ce tour de force de probité. Sa logique paternelle ne vit rien de mieux que de payer à M. Pons le reste de la somme, et de ne plus servir la pension d’Hector jusqu’à complet remboursement de cette avance. Il s’imaginait ainsi le contraindre à revenir à la Côte-Saint-André.

Notre jeune virtuose devina le piége, et redoubla de courage.

Il dépensa moins encore pour sa nourriture, donna plus de leçons, et réussit à vivre à Paris sans la subvention de sa famille.

Un versificateur de talent lui apporta un jour un libretto, sous ce titre, les Francs-Juges.

Berlioz trouve le sujet très-poétique. Il se met à l’œuvre et compose la partition avec enthousiasme et rapidité. Malheureusement l’Académie royale de musique repousse le poëme. Son travail est perdu.

L’ouverture des Francs-Juges a été conservée. C’est un chef-d’œuvre.

Comme si les génies de la ruine et du malheur avaient entendu l’imprudente malédiction de sa mère et prenaient à tâche de l’exécuter, mille entraves surgissent devant le jeune homme et lui bouchent obstinément le chemin.

Son professeur apprend qu’il n’a pas même pu obtenir une salle pour l’exécution d’un morceau qui doit le consoler du désappointement des Francs-Juges.

— Est-il possible, s’écrie Lesueur, qu’on refuse une aussi simple complaisance ?

— Mon cher, riposte un musicien arrivé, si nous laissions les jeunes gens se produire, que deviendrions-nous ?

Les leçons de flûte et de guitare diminuent. Berlioz tombe dans la misère.

On engage une troupe d’orchestre pour le théâtre de New-York ; il demande inutilement à partir avec cette troupe en qualité de flûtiste. La direction des Nouveautés, à laquelle on le recommande, lui répond que ses musiciens sont au grand complet.

Toutes les portes se ferment en même temps.

De désespoir, Berlioz sollicite une place de choriste.

Il remporte, au concours, sur un chantre d’église, un menuisier, un forgeron et un tisserand.

Le destin semble lui donner quelque relâche. Des bonnes nouvelles arrivent. Notre héros se loge et se nourrit à peu de frais, grâce à un de ses compatriotes, étudiant pharmacien, qui lui donne moitié de sa chambre, et lui prépare, sur l’appareil même de distillation, certaines panades succulentes et économiques.

Les deux amis peuvent se permettre, une fois la semaine, d’aller à l’Opéra.

Berlioz, qui sait par cœur toutes les grandes partitions, n’entend pas qu’on y change rien. Plusieurs fois la représentation est troublée par ses exigences de respect fanatique pour l’œuvre des maîtres.

— Je vous trouve bien audacieux de supprimer les cymbales ! dit-il un soir, d’une voix menaçante, en se levant et en montrant le poing à l’orchestre.

Les spectateurs sont émus de l’apostrophe.

Dix minutes plus tard, Hector entend ces malheureuses cymbales dans un autre passage où le compositeur ne les avait point introduites.

Cette fois il monte sur la banquette, gesticule avec rage et crie de toute la force de ses poumons :

— A bas les cymbales ! Jamais il n’y a eu de cymbales dans ce morceau !

Pour le coup l’interrupteur est empoigné par les sergents de ville et mis à la porte sans autre forme de procès.

Mais, à quelques jours de là, il fut plus heureux.

— Eh bien, qu’est-ce que cela signifie ? vous passez quelque chose ! dit-il, apostrophant encore les musiciens. Il y a un solo !… Voyez la partition !

— Oui, oui, le solo ! s’exclame tout d’une voix le parterre.

Mais les exécutants s’obstinent et ne le donnent pas.

Quatre-vingts spectateurs furibonds, Berlioz en tête, escaladent l’orchestre. Tous les musiciens prennent la fuite, la toile tombe, et les instruments sont brisés ou crevés.

Voici un fait moins tragique.

C’était à une représentation d’Antigone. Un monsieur, placé près d’Hector, accompagnait chaque phrase musicale de monologues admiratifs, sans tenir compte des reproches et des plaintes de ses voisins

Au même instant, Berlioz, sous le coup d’un accès de sensibilité nerveuse causé par les mêmes effets d’orchestre, se cache la tête dans son mouchoir et verse des larmes.

Le personnage aux monologues s’aperçoit de l’émotion du jeune homme, se lève, le presse contre son cœur, et l’embrasse en criant :

— Vous comprenez donc la musique, vous !… A la bonne heure !… pleurons, monsieur, pleurons !

Et tous les voisins de rire.

Vers cette époque, la troupe des acteurs anglais vint donner quelques représentations à Paris. La sensibilité de Berlioz éclata bientôt d’une façon plus dangereuse, en ce que l’art musical n’y était pour rien : il tomba passionnément amoureux de miss Henriette Smithson, la charmante Ophélie d’Hamlet.

Cette passion offrit tout d’abord un caractère étrange.

Pour fuir le diable érotique dont il était possédé, l’ancien amoureux d’Estelle quittait la ville et courait les champs.

Le soir venu, parfois il se trouvait à cinq ou six lieues de Paris.

Alors il s’étendait au fond d’une carrière ou sur un tas de gerbes, mais sans pouvoir goûter une seule minute de repos. Sa passion le ramena, vaincu, au théâtre où jouait son idole.

Il n’avait plus qu’une pensée, qu’un désir : attirer le regard de miss Henriette et lui faire partager sa flamme.

D’abord il imagina de donner un concert, exclusivement composé de ses œuvres, savoir : l’ouverture des Francs-Juges, celle de Waverley, une Scène héroïque grecque et la Mort d’Orphée.

Tout est prêt pour l’exécution, quand l’inflexible Cherubini refuse la salle du Conservatoire.

Le surintendant des beaux-arts intervient. Notre héros a la salle, en dépit du directeur ; mais, ô perfidie ! les exécutants font défaut, le chef d’orchestre est corrompu ; la musique, impitoyablement écorchée, force l’auditoire à une désertion soudaine, et, si miss Henriette entend prononcer le nom d’Hector, c’est pour apprendre en même temps la nouvelle d’un four complet3.

Berlioz lui écrit lettres sur lettres.

Par malheur, le style trop brûlant de ces folles epîtres épouvante la divinité.

Mademoiselle Smithson intime à sa femme de chambre l’ordre exprès de refuser toutes les missives du même genre qui pourraient se présenter encore.

C’était à se briser la tête au mur.

Le jeune virtuose, après des efforts surhumains, arrive à donner un deuxième concert au théâtre même où la barbare comédienne se fait applaudir. Leur nom se trouve le même jour sur l’affiche, et, cette fois, l’exécution musicale est brillante. Hector obtient un succès incontestable.

Hélas ! Ophélie ne semble ni touchée, ni même informée de la chose ! Le lendemain elle quitte Paris, et son amoureux la voit encore monter en chaise de poste.

Il est impossible au triste jeune homme de se remettre au travail.

Ses tortures vont le perdre à tout jamais comme talent et comme avenir, lorsqu’une circonstance aussi bizarre qu’inattendue donne le change à sa douleur et retrempe les ressorts de son courage.

Un pianiste allemand lui signale une actrice du boulevard dont la ressemblance avec miss Henriette est miraculeuse.

Notre héros voit cette femme.

L’illusion s’en mêle, et la compatissante actrice prend un intérêt fort tendre à Hector, jeune et près de succomber à une peine de cœur.

Des rendez-vous se proposent, et voilà notre homme lancé dans un amour en effigie.

On lui rend le goût du travail, on ranime ses espérances de gloire. Bientôt il remporte la première couronne au faubourg Poissonnière pour sa cantate de la Mort de Sardanapale4.

Mais c’est trop de bonheur à la fois.

La chance funeste lui prouve qu’elle ne l’a point abandonné, ou plutôt ses ennemis du Conservatoire cherchent par tous les moyens possibles à nuire à la cantate victorieuse.

Au moment où on l’exécute, après la distribution des prix, nombre de cahiers passent d’un pupitre à l’autre ; les parties se confondent, et le plus affreux désaccord se met dans l’orchestre.

Berlioz, les cheveux horripilés, prend la fuite. Le scandale est au comble.

Huit jours après, grâce à une active surveillance, on paralysa toute manœuvre jalouse, et la cantate obtint tout le succès dont elle était digne.

En même temps Hector fit jouer la Symphonie fantastique, œuvre qui n’eut pas l’approbation des musiciens orthodoxes, mais qui plongea les esprits hardis dans le ravissement.

Ses palmes au Conservatoire l’appelaient en Italie.

Bon gré, mal gré, notre amoureux quitte l’aimable doublure de miss Henriette. On échange des promesses d’éternelle constance ; mais, à peine Hector a-t-il franchi les Alpes et montré son brevet d’admission à Horace Vernet, directeur de l’Académie française à Rome, qu’une lettre insolente vient le confondre.

La mère de son actrice lui annonce le mariage de sa fille, et lui reproche d’avoir failli déshonorer celle-ci en la séduisant.

Prenant aussitôt la résolution d’égorger la parjure, sa mère, et le mari qui a l’audace d’être son successeur, il achète trois pistolets pour ses victimes et un quatrième pour lui, car, décemment, il ne peut survivre à ce triple meurtre.

A tout hasard il se munit de poisons violents, au cas où le pistolet dont la charge lui est destinée viendrait à pécher par la capsule.

Mais comment pénétrera-t-il dans la maison de son infidèle ?

Rien de plus simple. Il fait l’acquisition d’un costume de femme au grand complet : châle, robe et chapeau, sans oublier les bottines, et prend le chemin de la France.

Au moment de s’embarquer à Gênes, il s’arrête vingt-quatre heures pour corriger la Symphonie fantastique, et laisser au moins sans défaut de style une composition qu’il regarde comme son chef-d’œuvre.

En travaillant, Berlioz songe à tout ce qu’il pourrait produire encore, et pleure d’avance sa gloire perdue.

Ce regret amène un ralentissement dans sa fougue homicide.

Il est déjà désarmé, quand tout à coup un nouvel accès le saisit. Oubliant qu’il doit tuer les autres, et ne s’en prenant plus qu’à lui-même, il se jette à la mer.

Des matelots le repêchent et le ramènent au rivage.

Honteux de son désespoir, il écrit, le lendemain, à Horace Vernet la lettre suivante, qui fait partie de la collection de feu le baron de Trémont :

« Monsieur,

« ………………………………………………………………………………………………………..Un crime hideux, un abus de confiance dont j’ai été pris pour victime, m’a fait délirer de rage depuis Florence jusqu’ici. Je volais en France pour tirer la plus juste et la plus terrible des vengeances. A Gênes, un instant de vertige, la plus inconcevable faiblesse, a brisé ma volonté. Je me suis abandonné au désespoir d’un enfant; mais enfin j’en ai été quitte pour boire l’eau salée, être harponné comme un saumon, demeurer un quart d’heure étendu mort au soleil, et avoir des vomissements violents pendant une heure. Je ne sais qui m’a retiré; on m’a cru tombé par accident des remparts de la ville. Mais enfin je vis, je dois vivre pour deux sœurs dont j’aurais causé la mort par la mienne, et vivre pour mon art5 ……………………..

« HECTOR BERLIOZ.

« Diana-Marina, 18 avril 1831 »

Guéri de son amour en effigie, notre héros, dont le cœur ne peut rester vide, se reprend à adorer l’idole primitive, et le souvenir de miss Henriette Smithson l’agite pendant tout le temps de son séjour à Rome, où il est revenu continuer ses études.

Deux années après, en regagnant Paris, son premier soin est de louer un appartement en face de la maison occupée autrefois par la trop séduisante interprète de Shakspeare.

Il s’informe d’elle.

O bonheur ! ô joie sans égale ! Miss Henriette est de retour en France, et va prendre elle-même la direction du théâtre anglais.

Berlioz prépare un concert où la Symphonie fantastique doit reparaître avec tous les compléments ajoutés en Italie. Avant ce jour solennel il ne veut pas revoir sa chère idole. On lui promet de l’amener au Conservatoire.

Effectivement, Ophélie se trouve au nombre des spectateurs.

Notre charmante Anglaise reconnaît son amoureux, dont la musique est énergiquement applaudie par une foule enthousiaste.

Dans les cris de douleur et d’amour de l’orchestre, elle comprend enfin la passion profonde qu’elle inspire. Les paroles du mélologue, récitées par Bocage, ne lui laissent aucun doute : c’est bien elle qui est dépeinte dans chaque vers ; c’est à la conquête de son cœur que marchent toutes ces notes harmonieuses.

Elle s’émeut, des larmes mouillent ses joues, et, le lendemain, elle permet qu’on lui présente Berlioz.

Mais, hélas ! les tribulations de celui-ci ne sont pas à leur terme.

Sa famille et les parents de mademoiselle Smithson s’opposent à un mariage. Des anxiétés sans nombre tourmentent leur affection. Pour comble de découragement, le théâtre anglais ne fait plus de recettes et la directrice se ruine.

Enfin l’hyménée se conclut dans les derniers mois de 1833.

Quelques jours après ses noces, Henriette se casse la jambe. Le malheur impitoyable les poursuit sans relâche, de toutes les manières, sous toutes les formes.

Berlioz est sublime d’amour, de courage et de dévouement.

Sa femme lui apporte en dot des sommes considérables à payer. Le jour de son mariage, il n’a pas cent écus à sa disposition ; mais, en multipliant les concerts, il parvient à donner aux créanciers des à-compte et à leur faire prendre patience.

Il compose Harold en Italie, nouvelle œuvre qui lui attire de chaleureux éloges et des partisans illustres, entre autres Paganini.

Le suffrage du grand violoniste, proclamé hautement, entraîne les esprits timides. On accepte définitivement Berlioz. M. de Gasparin, alors ministre, lui commande une messe de Requiem.

Halévy, Cherubini et consorts travaillent à le desservir ; mais ils en sont pour la honte de leurs tentatives. La messe est exécutée à la chapelle des Invalides, à l’occasion du service mortuaire célébré en mémoire du général Damrémont et des soldats qui périrent à la prise de Constantine.

En sortant de la cérémonie funèbre, le maréchal Lobau s’écria :

— Mon Dieu, que ce Berlioz a donc de talent ! Ce que je trouve de plus admirable dans sa musique, ce sont les tambours !

L’honorable guerrier ne plaisantait pas. Chez lui l’enthousiasme était sincère, et l’opposition se trouvait juste au niveau de son intelligence artistique.

A cette messe des Invalides, peu s’en fallut que notre musicien ne fût victime d’une abominable méchanceté d’Habeneck.

Le Tuba mirum, passage grandiose et d’un effet prodigieux, exigeait de la part du chef d’orchestre, sous peine d’une infaillible déroute, un redoublement de vigilance et d’énergie.

Le perfide Habeneck, arrivé là, pose tranquillement son bâton de mesure et prend une prise.

Déjà l’auteur de la messe avait quelque méfiance. Il comprend le péril, se jette sur le bâton, dirige lui-même l’orchestre et sauve le Tuba mirum du naufrage.

Une fois l’œuvre exécutée, d’autres inquiétudes le poursuivent.

Aux Beaux-Arts on refuse de lui en payer le prix.

M. Cavé lui offre le ruban rouge comme équivalent de la somme de mille écus promise, et dont Berlioz doit la plus grande partie à ses musiciens. Il envoie paître M. Cavé, menace le ministère d’un scandale, et touche enfin les mille écus, que d’autres eussent volontiers mis en poche.

Il faut juger le héros de cette notice non-seulement comme compositeur, mais comme écrivain.

Nous le voyons rédiger d’abord le feuilleton de la Gazette musicale, puis celui du Correspondant.

Ses comptes-rendus des grandes œuvres et ses jugements écrits sur les maîtres se font remarquer par un style parfois inégal, mais souvent expressif et plein de couleur.

Les Débats lui ouvrent bientôt leurs colonnes.

Berlioz, comme critique, a dû se faire beaucoup d’ennemis. Il manque de mesure. Victime des préjugés, de l’envie et de la mauvaise foi, il lui échappe des phrases acrimonieuses et des plaisanteries que le bon goût n’accepte pas.

Ayant, un jour, entendu trois cantiques de Rossini, la Foi, l’Espérance, et la Charité, notre rédacteur prend la plume et se livre à ce jet de mots intolérable:

« Son espérance a déçu la nôtre ; sa foi ne transporte pas les montagnes, et quant à la charité qu’il nous a faite, elle ne le ruinera pas »

Il fut plus spirituel, sinon moins méchant, dans une autre circonstance.

Panseron s’était avisé d’ouvrir un cabinet de consultations mélodiques et harmoniques. Dans un prospectus burlesque, répandu à très-grand nombre d’exemplaires à Paris et en province, il invitait les amateurs des deux sexes qui cultivent l’art de la romance à passer chez lui, munis de cent francs, pour y faire redresser leurs mélodies boiteuses, raviver celles qui seraient affectées de chlorose, et obtenir de sa science le moyen de réconcilier l’accompagnement avec le chant, si le hasard voulait qu’ils fussent en désaccord.

Le critique musical des Débats insère tout au long ce curieux prospectus, en ayant soin d’écrire en tête :

Cabinet de consultations pour les MÉLODIES secrètes.

Berlioz a eu des amis aussi empressés à lui être utiles que ses ennemis étaient persévérants à l’abattre. Ernest Legouvé, apprenant un jour que le compositeur allait être contraint, faute d’argent, à laisser inachevée la partition de Benvenuto Cellini, destinée à l’Opéra, lui envoie sous enveloppe deux billets de mille francs, et le supplie d’achever son œuvre.

La partition prête, Berlioz la porte à Duponchel.

Aussitôt les coulisses sont en émoi. Tout le monde, aux répétitions, conjure contre la pièce, Habeneck et son orchestre, chanteurs et chanteuses, choristes et comparses. Il n’est pas de polissonneries que tantôt l’un tantôt l’autre ne se permette.

Benvenuto Cellini, sifflé à outrance, disparaît de l’affiche à la troisième représentation.

Cet opéra contenait cependant des beautés de premier ordre. On y remarquait une verve incontestable, une grande fraîcheur de style, beaucoup de passion, surtout une originalité puissante et soutenue.

Voilà peut-être ce qui perdit Berlioz.

Les disciples de la routine et du statu quo dans les arts ne virent là qu’une étrangeté condamnable.

On lui reprocha d’étouffer sysématiquement la mélodie sous les effets harmoniques, et d’excéder les bornes, en s’efforçant de tout rendre, de tout décrire, de tout peindre, même les bruits de la nature.

Cette accusation n’était pas sérieuse.

Berlioz a loué plus d’une fois dans ses articles le Barbier, Guillaume Tell, et beaucoup d’opéras étrangers à sa manière. Jamais il n’a soutenu que son système fût la manifestation exclusive de son art et que le compositeur dût tout imiter au moyen des sons.

Mais, par cela même que la musique n’a pas de bornes déterminées et de lois précises, tout ce qu’elle peut atteindre, elle peut se le permettre.

Aujourd’hui l’opéra de Benvenuto se joue très-souvent en Allemagne avec succès.

Comme l’Allemagne est la mère patrie de la musique, elle sait reconaaître ses véritables enfants. Berlioz a le droit de se moquer de l’injustic parisienne.

Paganini, devenu très-intime avec Berlioz, ne se consolait pas de cette chute odieuse. Il écrivit à un musicien de Gènes que les Français venaient de commettre un acte de vandalisme.

En même temps il envoyait à notre compositeur la lettre suivante :

« Mon cher ami,

« Beethoven mort, il n’y avait que Berlioz qui pût le faire revivre; et moi qui ai goûté vos divines compositions, dignes d’un génie tel que le vôtre, je crois de mon devoir de vous prier de vouloir bien accepter, comme un hommage de ma part, vingt mille francs, qui vous seront remis par M. le baron de Rothschild, sur la présentation de l’incluse.

« Croyez-moi toujours votre affectionné

« NICOLO PAGANINI. »

On sait que le célèbre violoniste a succombé à une affection du larynx.

Un mois avant sa mort, assistant à un nouveau concert de Berlioz, et ne pouvant plus lui exprimer son admiration, il tombe à ses genoux en présence d’une foule de spectateurs et lui baise les mains.

Grâce aux vingt mille francs de Paganini, notre virtuose peut acquitter ses dettes et travailler pendant quatorze mois à sa grande composition de Roméo et Juliette; puis il consacre tout ce que lui reste de la somme à la faire exécuter splendidement.

Jamais son amour enthousiaste de l’art n’a reculé devant aucun sacrifice.

En 1840, le jour de la translation des victimes de Juillet, ceux qui ont entendu la symphonie funèbre et triomphale tonner sur la place de la Bastille, avec toutes ses gammes de cuivre, ont une idée du génie musical de Berlioz. Accents de douleur, chants de triomphe, tout était rendu avec une puissance gigantesque.

Les amateurs furent conviés dans plusieurs grandes salles à l’audition de ce morceau sublime. Il excita de tels transports, que des jeunes gens se levèrent, les cheveux hérissés, et poussèrent des cris aigus.

De pareils effets scandalisent les personnes dont l’oreille, en musique, ne demande que du velours.

Un soir, Berlioz venait d’entendre un quatuor de Beethoven en compagnie d’Adolphe Adam. La dernière note du finale éteinte, il se tourne vers son confrère et lui dit :

— Que pensez-vous de cette musique ?

— Elle ne me plaît pas, répond Adam. Cela ne produit sur moi aucune sensation agréable. Cependant vous conviendrez que le rhythme musical a pour but, avant tout, de flatter l’oreille?

— Moi, s’écria vivement Berlioz, je veux qu’il me donne la fièvre et me crispe les nerfs ! Pensez-vous que j’entende de la musique pour mon plaisir ?

Adolphe Adam s’en alla consterné.

Toutefois, ni l’un ni l’autre avait tort. Ils eurent beau persister à se condamner réciproquement, chacun d’eux n’en reste pas moins admirable dans son genre. La comédie joviale et gracieuse n’exclut pas le drame puissant et terrible. Parce que vous riez aux tirades de Molière, nous empêcherez-vous de frémir à celles de Corneille ? En musique, ainsi qu’en littérature, l’un peut agiter la marotte et l’autre chausser le cothurne avec une égale dose de génie.

Malgré les intrigues d’Habeneck et de ses partisans, Berlioz réussit à donner à l’Opéra, sous le titre de Festival, un concert comme Paris n’en avait jamais entendu.

Six cents musiciens trônaient à l’orchestre.

Ce jour-là, rien ne put troubler son triomphe, si ce n’est la voix d’une femme, qui, du fond de sa loge, se mit à crier à l’assassinat.

C’était la voix de madame de Girardin.

Au milieu d’un morceau en si bémol majeur, Bergeron venait d’appliquer un soufflet superbe sur la joue d’Emile.

Le concert se termina sans autre accident.

Personne, comme chef d’orchestre, n’exerce sur les instrumentistes un plus grand ascendant que Berlioz, personne ne leur communique plus de feu, plus d’électricité. Sa baguette se change en un vrai bâton de connétable, avec lequel il dirigerait, au besoin, toute une armée de musiciens.

Après le concert, on est obligé souvent de l’emporter et de le mettre au lit. Ses vêtements sont aussi mouillés que s’il venait de prendre avec eux un bain dans la Seine.

En 1841, Berlioz part pour l’Allemagne, afin d’y populariser sa musique.

A Stuttgard et à Hechingen, il est admirablement accueilli. La cour de Weimar lui fait une ovation pompeuse. A Leipsick, il reconnaît un de ses anciens condisciples de l’Académie de Rome dans l’illustre Félix Mendelssohn. Ils se réunissent pour donner un festival composé de leurs œuvres. On les rappelle sur la scène ; ils s’embrassent et échangent leurs bâtons de mesure au bruit des applaudissements.

De Leipsick, Berlioz se rend à Dresde.

Un comte du saint-empire, transporté d’admiration après avoir entendu la Damnation de Faust, supplie le concert-meister de le présenter à notre compositeur.

Cette grâce lui est accordée.

Le comte et l’artiste, une fois en présence l’un de l’autre, se font de nombreux saluts, mais sans ouvrir la bouche, car l’auteur de la Damnation de Faust ne connaît pas un mot de la langue de Gœthe, et pour ce qui est de celle de Racine, l’Allemand n’en sait pas davantage.

Tout à coup celui-ci prend les mains de Berlioz et fond en larmes.

— A la bonne heure, dit le concert-meister, voilà qui est plus éloquent que toutes les langues du monde ! Berlioz fut très-surpris de trouver à Brunswick un orchestre supérieur à celui de la rue Lepelletier. Nombre de dilettanti arrivèrent, d’un rayon de soixante lieues, pour entendre Roméo et Juliette.

— Maître, dit un de ces derniers, pourquoi ne transportez-vous pas ce sujet à la scène ? Quel magnifique opéra nous aurions !

— C’est impossible, répond Berlioz. Où trouverais-je deux êtres capables de soutenir pendant cinq actes les personnages si poétiques de Juliette et de Roméo ? D’ailleurs, le sujet m’exalte trop. Si je terminais cet opéra, je crois que je mourrais ensuite.

— Eh bien, mourez ! s’écrie le fanatique amateur ; mais faites-le !

L’exécution du concert du Brunswick fut quelque chose de prodigieux. Berlioz dut assister, le soir même à un souper de cent cinquante couverts.

Il se rend à Hambourg, puis de Hambourg à Berlin.

Sa Majesté le roi de Prusse, qui chassait à Sans-Souci, arrive en toute hâte pour voir le célèbre compositeur et juger de sa puissance musicale.

Berlioz revient en France.

Il est appelé à Marseille, à Lyon, à Lille, puis il traverse de nouveau la frontière et gagne la capitale de l’Autriche, où l’empereur assiste à ses concerts et le comble de ducats.

Le prince de Metternich, ce vieux renard de la diplomatie, se montrait parfois très-naïf dans les questions d’art. Il tomba des nues lorsqu’on lui apprit que Berlioz composait de la musique pour des orchestres monstres, et dirigeait lui-même les exécutants.

— C’est vous, monsieur, lui-dit-il avec grâce, qui faites des morceaux pour cinq cents musiciens ?

— Monseigneur, répondit Berlioz, cela ne m’arrive pas tous les jours. Le plus souvent j’en fais pour quatre cent cinquante.

A Vienne, à la fin d’une audition triomphale, un homme bouleverse toute l’assemblée pour arriver jusqu’à lui.

— Oh ! je vous en conjure, dit ce personnage, souffrez que je presse la noble main qui a écrit Roméo et Juliette !

En même temps, il s’empara de la main gauche de l’artiste.

— Monsieur, dit Berlioz en riant, ce n’est pas avec celle-là.

L’étranger prend sans rancune la main droite du compositeur, la serre avec force et s’écrie :

— Ah ! vous êtes bien Français ! Il faut que vous vous moquiez même de ceux qui vous aiment !

Nous écririons toute une épopée si nous voulions rendre compte des ovations nombreuses qui accompagnèrent notre héros dans les villes allemandes.

Hanovre, Pesth, Prague et Breslau6, le saluèrent tour à tour de leurs applaudissements.

Dieu ne permet pas que les grands artistes soient découragés et succombent devant le dénigrement natal. Ils trouvent ailleurs ce que leur refuse une ingrate patrie.

Berlioz a publié des fragments de ses voyages, ça et là, dans différentes revues.

On y trouve de remarquables chapitres ; mais on est choqué de l’aigreur avec laquelle il parle des hommes qui, chez nous, lui furent hostiles.

Ce n’est point à lui de se venger par l’emploi des gros mots.

Il ne sait manier ni la phrase ironique ni le ton plaisant. Ses articles abondent en digressions oiseuses, et l’on n’y trouve pas ce tact littéraire, ce discernement du goût qui consiste à proscrire les idées mauvaises et à ne conserver que les bonnes.

Du reste, Berlioz est l’auteur d’un Traité d’instrumentation qui le place à la tête de la science musicale.

N’ayant pu réunir jusqu’alors que cinq cents musiciens, il songe à doubler ce nombre et à commander un orchestre modèle, composé de tout ce que Paris peut avoir d’exécutants de premier ordre. Il réussit au delà de son désir, et donne, après l’exposition de 1844, dans la salle des machines, ce festival extraordinaire, où l’on put voir onze cents instrumentistes rangés autour du maître.

La foule se bat aux portes. En dix minutes la salle est comble.

Berlioz ressemble au vainqueur des Pyramides. Il jette à son héroïque phalange quelques mots exaltés, lève son bâton de mesure, et l’orchestre fait retentir son tonnerre.

Ce fut une belle et glorieuse journée. La recette dépassa trente mille francs ; mais, désireux avant tout de satisfaire les artistes, et n’ayant pas voulu que des mesures économiques vinssent nuire à l’effet de l’exécution, Berlioz, tout le monde payé, n’eut qu’une somme de huits cents francs pour trois mois de courses, de sollicitations et de répétitions.

Notre héros, le lendemain de cette fête musicale, tombait malade, et le docteur Amussat l’envoyait à Nice, en le menaçant d’une fièvre cérébrale s’il ne consacrait pas cinq ou six mois à un repos absolu.

Pour Berlioz, la musique n’est ni un divertissement ni un métier, c’est une passion qui le dévore.

En 1845, il donne au cirque des Champs-Élysées un festival pareil à celui de l’année précédente.

Mais ces concerts le ruinent au lieu de l’enrichir.

Il puise dans la bourse de ses amis pour satisfaire à ses obligations les plus pressantes, et se dirige du côté de Saint-Pétersbourg, où nos artistes ont depuis longtemps coutume d’aller chercher le Potose.

A son passage à Berlin, le roi de Prusse lui donne une lettre de recommendation pour sa sœur l’impératrice de toutes les Russies, et le musicien, au bout de la semaine suivante, la remet lui-même à son adresse, au palais des czars.

Trois concerts, à Pétersbourg, lui rapportent quarante mille francs de bénéfice net.

Celui de Moscou produit neuf mille francs.

Dans cette dernière ville, peu s’en faut que Berlioz n’obtienne pas du gouverneur l’autorisation d’organiser sa fête.

— Monsieur, lui dit ce haut fonctionnaire, nous vous prêterons la salle d’assemblée de la noblesse, à une condition toutefois.

Berlioz s’incline, et demande ce qu’on exige de lui.

— Vous vous ferez entendre, après le concert, dans le salon privé des nobles.

— Mais je ne joue d’aucun instrument, monseigneur.

— Quoi ! n’êtes-vous pas musicien ? Comment alors donnez-vous des concerts ?

— Avec les instruments des autres. Je dirige seulement l’exécution de mes œuvres.

— Par exemple ! voilà qui est trop fort !

— Je vous proteste…

— Laissez-moi, monsieur, laissez-moi ! Pour vous apprendre à vous moquer des gens, vous n’aurez pas la salle.

Il fallut qu’un Moscovite, un peu plus instruit et moins entêté, s’appliquât à faire comprendre au gouverneur la différence qui existe entre un musicien exécutant et un musicien compositeur.

Après le concert de Moscou, Berlioz retourne à Saint-Pétersbourg, où il est attendu pour donner au grand théâtre la symphonie de Roméo et Juliette.

Ce fut le plus éclatant triomphe de sa carrière artistique.

L’empereur, l’impératrice, les grands dignitaires de la cour, toute la noblesse, tout ce qu’il y a d’illustre et de distingué dans la capitale russe, assistaient au festival. Quatre fois notre héros est rappelé ; quatre fois on l’oblige à rester dix minutes sur la scène pour recueillir l’admiration et les bravos de ce noble public.

A la fin du concert, brisé de fatigue et d’émotions, il tombe sur une chaise des coulisses et pleure à sanglots.

La recette était splendide.

En regagnant la France, Berlioz passe de nouveau par Berlin. Le roi et la reine le comblent d’égards, et Meyerbeer est chargé de lui porter la croix de l’Aigle rouge.

Il reçoit en outre de Sa Majesté Prussienne cette lettre amicale :

« Venez donc, mon cher Berlioz, dîner avec nous à Sans-Souci. Vous me donnerez des nouvelles de mon beau-frère et de ma sœur.

« FRÉDÉRIC-GUILLAUME. »

De grands chagrins attendaient l’artiste à son retour en France. Il eut trois deuils à porter coup sur coup: celui de sa mère, celui de son père, et celui de l’une de ses sœurs.

La femme qu’il avait tant aimée ne le rendait pas heureux.

Presque tous les amours d’ici-bas finissent par des larmes et par des tortures. Henriette Smithson, possédée du démon de la jalousie, troubla la paix du ménage, et la communauté devint impossible.

Néanmoins tout rapport ne cessa pas entre les époux.

Madame Berlioz tomba dangereusement malade. Son mari lui prodigua, jusqu’au dernier jour7, les preuves de l’attachement le plus sincère et le plus dévoué.

Tous ces malheurs de famille, joins aux persécutions continuelles de ses ennemis, plongèrent Berlioz dans le découragement.

Il fut des années entières sans donner signe de vie artistique.

L’injuste cabale acharnée contre sa gloire le poursuivit jusqu’à Londres, où il essayait d’organiser quelques concerts.

Néanmoins la symphonie de l’Enfance du Christ parut inopinément lui rallier la presse. On daigna reconnaître sa verve et sa puissance ; mais on eut soin d’ajouter qu’il avait changé de manière.

Ceci est une des plus grandes sottises au bas desquelles nos judicieux Aristarques aient jamais apposé leur signature.

Dans cette composition, Berlioz imprime à sa musique un cachet tout autre, parce que son sujet n’est plus le même. Fallait-il écrire l’Enfance du Christ comme Roméo et Juliette, ou comme la messe de Requiem? L’artiste a changé d’expression, rien de plus. En changeant d’expression, il a changé de moyens ; mais il n’a pas changé de manière.

On connaît l’excellent tour joué par Berlioz à ses détracteurs, et l’adresse avec laquelle il sut les confondre, avant l’exécution définitive de sa dernière symphonie.

Sous le nom de M. Pierre Ducré, célèbre artiste encore à naître, il donna le fragment de l’Enfance du Christ qui a pour titre le Chœur des Bergers.

Et les Aristarques d’applaudir à tout rompre.

— Bravo ! bravissimo ! criaient-ils. Voilà de la vraie musique. Allez dire à Berlioz d’en faire autant !

— Messieurs, elle est de moi ! dit notre compositeur, paraissant tout à coup dans le cercle où l’on portait aux nues M. Pierre Ducré.

La tête de Méduse, de mythologique mémoire, n’eut jamais un effet plus terrifiant.

« Oh ! la prévention ! » disait Figaro.

De nos jours, ainsi qu’au temps d’Almaviva, les hommes les plus distingués se laissent prendre au piége. M. Ingres, sans chercher plus loin, est l’homme prévenu par excellence, en musique comme en peinture. On sait qu’il déteste Eugène Delacroix.

Un jour, quelqu’un lui dit que Berlioz faisait de la musique absolument analogue à la peinture de l’auteur du Massacre de Scio et de Boissy d’Anglas. Cela devint une raison pour qu’il prît en haine le musicien novateur.

Il refusait obstinément d’entendre un seul de ses morceaux.

Nous ne savons plus à quelle séance musicale M. Ingres, frappé de la magnificence d’une ouverture, et n’ayant pas en main le programme, dit à son voisin :

— C’est bizarre ! je connais tout Weber, tout Beethoven ; il n’y a que ces grands génies capables d’avoir fait une telle musique, et cependant elle n’est point d’eux. De qui donc est-elle ?

— Monsieur, lui répond son interlocuteur, c’est l’ouverture du Carnaval romain, de Berlioz.

— Eh ! morbleu ! que ne le disiez-vous plus tôt ? s’écrie notre homme. Vous me laissez louer un musicien que j’exècre. On ne se moque pas ainsi des honnêtes gens… C’est une trahison !

Le rédacteur d’une feuille lyrique tomba dans un panneau semblable, et d’une façon plus humiliante encore.

C’était à une soirée chez un de nos princes de la finance.

On passait en revue les compositeurs célèbres. Le feuilletoniste, entendant prononcer le nom de Berlioz, fulmine aussitôt toutes ses colères. Il le traite d’extravagant, de fou, et presque de scélérat.

— Attendez, monsieur, dit une jeune fille railleuse, je vais vous faire entendre de la véritable musique. C’est une romance de Schubert.

Elle s’assied au piano. Le rédacteur écoute et se pâme d’admiration.

— Voilà de la mélodie ! s’écrie-t-il, à la bonne heure ! Et quelle phrase ! quelle clarté ! quel sentiment ! Je vous demande un peu si votre Berlioz ferait jamais cela ?

— Monsieur, dit la jeune fille, au milieu d’une ironique révérence, vous venez d’applaudir la romance de Benvenuto Cellini, dans l’opéra de ce nom.

Toutes ces injustices ont fait jusqu’à ce jour le désespoir de notre compositeur. Elles sont cause que, malgré la force et la hardiesse de son talent, jamais il n’a pu atteindre la fortune, que beaucoup d’autres artistes de moindre taille ont fixée près d’eux.

L’heure de la réparation semble néanmoins arrivée pour lui.

Tout récemment8 la section académique des Beaux-Arts lui a donné la préférence sur deux autres candidats, Gounod et Félicien David.

Gounod, avec ses chœurs d’Ulysse, et trois ou quatre morceaux impérialistes, exécutés au baptême ou alleurs, n’avait que des chances médiocres.

Les titres de Félicien David étaient plus sérieux.

Comme Berlioz, il a de cruels adversaires ; mais il n’a pas comme lui le courage de la lutte.

S’il persiste à s’endormir dans sa gloire contestée, s’il garde en portefeuille ses chefs-d’œuvre et se borne à fumer la cigarette, au bruit des félicitations de trois imbéciles qui l’appellent maestro, ni le fauteuil académique ni l’orchestre de l’Opéra ne viendront à lui.

Berlioz est jeune encore. Il a conservé tout son talent, tout son courage, et pour lui la fortune cessera quelque jour de se montrer cruelle.

Quant à la gloire, elle lui est désormais acquise, quoi qu’on fasse, et en dépit de quiconque soutiendrait le contraire.

Nous trouvons ce portrait de lui dans une notice qui a précédé la nôtre :

« Les traits de son visage sont régulièrement beaux : il a le nez aquilin, la bouche fine et spirituelle, le menton saillant, les yeux légèrement enfoncés dans leur orbite, tantôt pleins de flamme et d’éclat, tantôt couverts d’une voile de mélancolie et de langueur. Une chevelure ondoyante ombrage son front, déjà sillonné de rides, et sur lequel se peignent les passions orageuses qui ont tourmenté son âme depuis l’enfance. Sa conversation est inégale, brusque, emportée, quelquefois expansive, plus souvent retenue et roide, toujours digne et loyale. Selon le tour qu’elle a pris, elle fait naître dans celui qui écoute une vive curiosité, ou un sentiment d’intérêt et de sympathique condescendance. »

Depuis vingt-cinq ans l’école classique persécute Berlioz, parce que l’école classique représente, dans les arts comme en littérature, l’esprit obstiné de la routine.

Complice du genre humain, qui se décide à suivre le progrès, mais avec la lenteur d’une tortue, elle bafoue, honnit et repousse tout ce qui s’écarte du sentier banal.

Or, dans le domaine de la musique, la haine du nouveau prend des proportions plus grandes que partout ailleurs.

Effectivement, en littérature, dans les sciences, dans les arts plastiques, ou en philosophie, cette haine s’attaque à des idées, à des faits, à des images ou à des formes, les uns parfaitement sensibles, les autres susceptibles de tomber au moins sous les lois du raisonnement.

Le plus vague et le plus idéal des beaux-arts, la musique, affaire de sentiment ou d’organisation plus ou moins impressionable, échappe à une analyse précise.

Et voilà, — comme l’explique Berlioz lui même, — pourquoi tous ceux qui suivent le petit sentier où trotinnent les faiseurs d’opéras-comiques doivent s’épouvanter d’une science musicale dont les formes hardies obligent leur imagination à sortir de sa sphère.

Ils ne supportent pas la fatigue que ce dérangement leur occasionne ; ils ne veulent pas admettre leur impuissance évidente à comprendre ce qui dépasse leur portée.

De cette disposition à la haine pour l’artiste et au dénigrement de son œuvre il n’y a pas même un pas.

Le héros de ce petit livre compose des mélodies d’une largeur inusitée : tous ceux qui sont incapables de suivre son fil mélodique nient mordicus qu’il ait jamais fait une mélodie.

Cette persécution absurde d’une lâche et trop nombreuse médiocrité s’attaque, dans tous les siècles, aux véritables artistes.

Sous Louis XVI, les partisans de Piccini logeaient ironiquement Gluck rue du Grand Hurleur.

En revanche, les Gluckistes logeaient Piccini rue des Petits Chants.

Lorsque Rameau fit Castor et Pollux, l’air de Pollux, qui contenait une rentrée sur une modulation nouvelle, fut signalé comme produisant une horrible cacophonie. De nos jours cet effet paraît si simple, qu’on ne peut plus comprendre où l’on vit une difficulté ou une faute.

Mozart, le Corrége de la musique, a passé pour un énergumène jusqu’au moment où Rossini passa pour un tapageur infernal.

Weber fut traité de sauvage

Beethoven était regardé comme un fou.

Notre héros n’a pas lieu de crier à l’injustice plus que ces grands génies qui ne sont plus.

A l’heure où nous écrivons ces lignes vous trouverez des personnages qui regardent Vicor Hugo comme un insensé (toute politique à part), et qui affirment que jamais il ne fut véritablement poëte.

Berlioz se rattache à la tradition des grands musiciens que nous venons de nommer.

Il a de leur âme, de leur hardiesse, de leur facture énergique. Sa veine est moins large peut-être ; mais ses élans sont pleins de fougue, et son inspiration est d’une remarquable pureté.

L’horreur du trivial le recommendera toujours aux esprits d’élite.

Son génie procède de l’école allemande. A côté d’une vigueur parfois désordonnée, sombre et farouche, il montre une sensibilité merveilleuse. Enfin, n’eût-il pour lui que d’être, en France, un musicien d’un genre unique, et resté tel, sa situation serait digne des plus grands respects, des plus vives sympathies.

Pour notre part, nous lui accordons une admiration sincère.

Nous sommes heureux d’avoir pu défendre contre les méchants, les sots et les jaloux, un honnête homme et un grand artiste.

FIN.

![]()

1. Jamais, par la suite, Berlioz n’apprit cet instrument.