![]()

La Villa Medici

Horace Vernet et sa famille

Les pensionnaires de la Villa Medici

La Villa Medici et Berlioz en images

Cette page est disponible aussi en anglais

![]()

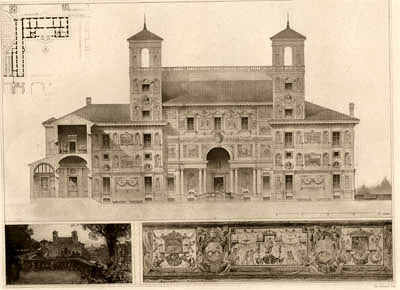

Créée en 1666, l’Académie de France changera plusieurs fois de domicile à Rome avant de quitter le Palais Mancini, son premier domicile, pour s’installer à la Villa Medici en 1803. Elle sera désormais attachée à l’Institut de France, et le concours d’admission, le « Prix de Rome », que Berlioz remporte en 1830, est administré par l’Académie des Beaux-Arts. À l’époque du séjour de Berlioz le directeur de l’Académie est le peintre Horace Vernet (1789-1863); nommé en 1828 il sera suivi en 1835 par un autre peintre, Ingres.

Berlioz arrive à Rome en mars 1831 après une traversée mouvementée de Marseille à Livourne, décrite de manière saisissante dans les Mémoires (chapitre 32) ainsi que dans une longue lettre datée du 6 mai 1831 adressée de Nice à Thomas Gounet et à plusieurs de ses amis parisiens (CG no. 223). Il poursuit ensuite son voyage à Rome par terre en passant par Florence. Le même chapitre des Mémoires décrit la dernière étape du parcours et l’arrivée à Rome par la Piazza del Popolo.

L’Académie de France, à la Villa Medici, sera pour Berlioz sa base romaine pendant le séjour en Italie de 1831-1832, tout comme pour ses compagnons lauréats du Prix de Rome. Il la décrit en ces termes (Mémoires, chapitre 32):

La villa Medici, qu’habitent les pensionnaires et le directeur de 1’Académie de France, fut bâtie en 1557 par Annibal Lippi; Michel-Ange ensuite y ajouta une aile et quelques embellissements; elle est située sur cette portion du Monte Pincio qui domine la ville, et de laquelle on jouit d’une des plus belles vues qu’il y ait au monde.

À droite, s’étend la promenade du Pincio; c’est l’avenue des Champs-Élysées de Rome. Chaque soir, au moment où la chaleur commence à baisser, elle est inondée de promeneurs à pied, à cheval, et surtout en calèche découverte, qui, après avoir animé pendant quelque temps la solitude de ce magnifique plateau, en descendent précipitamment au coup de sept heures, et se dispersent comme un essaim de moucherons emportés par le vent. [...]

À gauche de la villa, l’avenue du Pincio [maintenant Viale della Trinitá dei Monti] aboutit sur la petite place de la Trinità del Monte, ornée d’un obélisque, et d’où un large escalier de marbre descend dans Rome et sert de communication directe entre le haut de la colline et la place d’Espagne.

Du côté opposé, le palais s’ouvre sur de beaux jardins, dessinés dans le goût de Lenôtre, comme doivent l’être les jardins de toute honnête académie. Un bois de lauriers et de chênes verts élevé sur une terrasse en fait partie, borné d’un côté par les remparts de Rome, et, de l’autre, par le couvent des Ursulines françaises attenant aux terrains de la villa Medici.

En face, on aperçoit au milieu des champs incultes de la villa Borghèse, la triste et désolée maison de campagne qu’habita Raphaël; et, comme pour assombrir encore ce mélancolique tableau, une ceinture de pins parasols, en tout temps couverte d’une noire armée de corbeaux, l’encadre à l’horizon.

Telle est, à peu près, la topographie de l’habitation vraiment royale dont la munificence du gouvernement français a doté ses artistes pendant le temps de leur séjour à Rome. Les appartements du directeur y sont d’une somptuosité remarquable; bien des ambassadeurs seraient heureux d’en posséder de pareils. Les chambres des pensionnaires, à l’exception de deux ou trois, sont, au contraire, petites, incommodes, et surtout excessivement mal meublées. Je parie qu’un maréchal des logis de la caserne Popincourt, à Paris, est mieux partagé, sous ce rapport, que je ne l’étais au palais de l’Accademia di Francia.

[…] Les pensionnaires sont bien tenus d’envoyer tous les ans à l’Académie de Paris, un tableau, un dessin, une médaille ou une partition, mais, ce travail une fois fait, ils peuvent employer leur temps comme bon leur semble, ou même ne pas l’employer du tout, sans que personne ait rien à y voir.

Berlioz respectera la lettre, sinon l’esprit du règlement: ses envois de Rome à l’Institut de France à Paris comprennent l’ouverture de Rob Roy, le Quartetto e coro dei maggi (qui fut assez froidement reçu), et le Resurrexit de sa Messe solennelle de 1825… Selon les Mémoires (chapitre 39) les académiciens ne s’aperçurent même pas de la supercherie: la partition était déjà ancienne puisqu’elle avait été jouée deux fois à Paris, à Saint-Roch et à Saint-Eustache, plusieurs années avant le Prix de Rome de Berlioz et son voyage en Italie.

À partir de sa base à la Villa Medici, Berlioz pourra visiter tous les monuments célèbres de Rome, tels Saint-Pierre ou le Colisée. Mais Berlioz ne se plaît pas à Rome, comme sa correspondance l’atteste constamment (voir par exemple CG nos. 232, 236, 240, 241, 244) et dans ses récits ultérieurs il ne cache pas le fait (Mémoires, chapitre 36):

[…] Qu’on y joigne l’influence accablante du sirocco, le besoin impérieux et toujours renaissant des jouissances de mon art, de pénibles souvenirs, le chagrin de me voir, pendant deux ans, exilé du monde musical, une impossibilité inexplicable, mais réelle de travailler à l’Académie, et l’on comprendra ce que devrait avoir d’intensité le spleen qui me dévorait. J’étais méchant comme un dogue à la chaîne. […]

En principe Berlioz devait passer deux ans en Italie; en pratique son séjour ne durera pas plus que 15 mois, dont moins de la moitié à Rome. Peu avant son départ définitif de Rome il écrit à Spontini à Berlin: ‘Je n’ai presque jamais habité Rome deux mois de suite; courant sans cesse à Florence, à Gênes, à Nice, à Naples, dans les montagnes, à pied, dans le seul but de me fatiguer, de m’étourdir et de résister plus facilement au spleen qui me tourmentait’ (CG no. 268, 29 mars 1832). Après sa première arrivée à Rome vers le 10 mars 1831, il part pour Florence au bout de trois semaines puis passe un mois à Nice, et n’est de retour à Rome que le 3 juin. Après quinze jours il part pour Tivoli puis Subiaco et ne revient à Rome que vers le 25 juillet. Il ne quitte pas Rome pendant le reste de l’été, en partie par manque d’argent et aussi à cause de la chaleur; il y a aussi une lacune dans sa correspondance du 7 août au 14 septembre. En septembre il retourne à Subiaco, puis à la fin du mois part pour Naples, d’où il ne revient que vers la fin octobre. Il retourne à Tivoli et Subiaco en novembre, et ce n’est qu’à la fin du mois qu’il s’installe à Rome pour l’hiver, mais dès février il reprend ses courses vers Subiaco et les environs de Rome, et à la mi-mars il décide de quitter Rome définitivement au début mai (CG nos. 265, 266, 267).

![]()

Berlioz ne se sent pas à l’aise à la Villa Medici, qu’il traite constamment de ‘sotte caserne’ (CG nos. 231, 234, 249, 266, 267, 270). Mais l’ambiance de l’Académie est en fait des plus sympathiques, grâce surtout à la bienveillante hospitalité du directeur Horace Vernet et de sa famille: son père Carle, sa femme, sa fille Louise. ‘[Ses] rapports avec nous étaient plutôt d’un excellent camarade que d’un sévère directeur’ dira de lui Berlioz plus tard (Mémoires, chapitre 36) et Vernet fera preuve de la plus grande indulgence envers son difficile pensionnaire, notamment à l’époque de l’aventure de Nice (cf. CG no. 217). En 1832 il permet à Berlioz de quitter Rome des mois à l’avance, à condition de ne pas se montrer à Paris avant la fin de l’année, ce qui épargne à Berlioz la tentation peu honorable de ‘faire un tour de passe-passe’ à son directeur (CG nos. 249, 255, 261). Quelques années plus tard, en 1835, Berlioz dédiera à Vernet sa cantate le Cinq Mai, que d’après un feuilleton plus tardif de Berlioz on sait avoir été composé en partie à Rome (Journal des Débats, 23 juillet 1861, repris dans À Travers chants).

Dans une lettre à sa sœur Nancy, Berlioz dresse un portrait d’Horace Vernet (CG no. 224, 9 mai 1831, de Nice):

[…] C’est un petit homme sec, d’une tournure élégante, obligeant mais sensible, fils respectueux, aimant sa fille comme un frère, et sa femme comme un oncle, gagnant vingt mille francs en 8 jours, tirant le pistolet et l’épée comme Saint-Georges, admirable tambour dansant la tarantelle avec sa fille à faire s’écrouler le salon d’applaudissements, raide et sec, bon et franc, aimant Gluck et Mozart et détestant l’Académie. Il y a beaucoup de bon là-dedans. […]

Une autre lettre décrit Carle, le père d’Horace Vernet, et donne un aperçu sur l’ambiance de la Villa Medici (CG no. 232, à sa famille, 24 juin, de Rome):

[…] Avant-hier soir, j’ai, pour première fois, éprouvé une véritable émotion dans notre couvent. Nous étions quatre ou cinq assis au clair de lune autour du jet d’eau qui se trouve sur le petit escalier du jardin, on tire au sort pour aller chercher ma guitare, et comme l’auditoire était composé du petit nombre de pensionnaires que je puis souffrir je ne me suis pas fait prier pour chanter. Comme je commençais un air d’Iphigénie en Tauride, M. Carle Vernet arrive; au bout de deux minutes il se met à pleurer, à sangloter tout haut, et, n’y tenant plus, il se sauve dans le salon de son fils, en criant d’une voix étouffée: « Horace! Horace, viens donc! — Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que c’est? — Nous pleurons tous! — Comment, comment, qu’est-il arrivé? — C’est M. Berlioz qui nous chante Gluck; oui, monsieur, comme vous dites, c’est à se prosterner (me dit-il); allez, vous êtes un caractère mélancolique, je vous comprends, moi, il y a des gens qui… » — Il n’achève pas; et pourtant personne n’a ri. […] C’est ce soir la fête de notre directeur, il y aura grand bal, le père Carle va me reprendre pour parler de Gluck ; il est si content que je ne sois pas comme mon prédécesseur qui trouvait tout cela rococo ! C’est un homme singulier, qui passe la moitié de la journée à courir à cheval (car il ne peint plus) et le reste du temps à faire des calembours et à se tourmenter de la santé de son fils, qu’il aime comme les vieillards n’aiment guère. […]

Au départ Berlioz est peu impressionné par la voix de Louise Vernet: ‘J’aimerais mieux entendre les demoiselles Lesueur ou le cri d’une chauve-souris que de l’entendre chanter’, écrit-il (CG no. 232). Mais bientôt Louise Vernet et sa mère conçoivent une vive sympathie pour Berlioz. Ernest Legouvé, qui séjourne à la Villa Medici peu après le passage de Berlioz, écrira: ‘Il venait de quitter [la Villa Medici] et y laissait le souvenir d’un artiste de talent, d’un homme d’esprit mais bizarre et se plaisant à l’être; on prononçait volontiers à son sujet le mot de poseur. Mme Vernet et sa fille le défendaient et le vantaient beaucoup; les femmes sont plus perspicaces que nous à deviner les hommes supérieurs’ (Soixante ans de souvenirs, chapitre 16). Peu après son départ de Rome et de passage à Florence Berlioz écrit à Ferdinand Hiller (CG no. 270, 13 mai 1832):

[…] Je passais toutes mes soirées chez M. Horace, dont la famille me plaît beaucoup, et qui, à mon départ, m’a donné toutes entières des marques d’attachement et d’affection, auxquelles j’ai été d’autant plus sensible que je m’y attendais moins. Mlle Vernet est toujours plus jolie que jamais, et son père toujours plus jeune homme. […]

De retour à La Côte-Saint-André en juillet 1832 Berlioz s’en prend à regretter son séjour, comme il l’écrit à Mme Vernet (CG no. 282):

[…] J’étouffe par défaut de musique; je n’ai plus à espérer le soir le piano de Mlle Louise, ni les sublimes adagios qu’elle avait la bonté de me jouer, sans que mon obstination à les lui faire répéter pût altérer sa patience ou nuire à l’expression de son jeu. […] J’aurais bien voulu envoyer à Mlle Louise quelque petite composition dans le genre de celles qu’elle aime; mais ce que j’avais écrit ne me paraissant pas digne d’exciter le sourire d’approbation du gracieux Ariel, j’ai suivi le conseil de mon amour-propre et je l’ai brûlé. […]

C’est Louise Vernet qui donne à la Villa Medici la première exécution de la Captive, écrite par Berlioz à Subiaco en février 1832, et Berlioz lui dédiera une version de la mélodie.

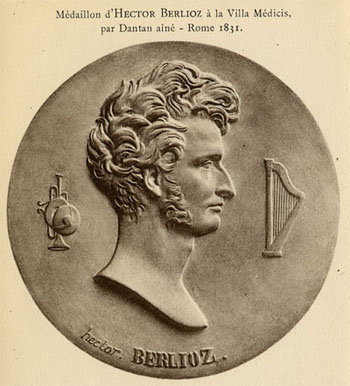

![]()

Quand il arrive à la Villa Medici les premières impressions de Berlioz sont favorables: ‘Tous les camarades qui m’attendaient m’ont reçu avec la cordialité la plus franche’ (CG no. 223, 6 mai). Mais à son retour en juin il s’impatiente bien vite: ‘Je suis environné, dans ma maudite caserne, d’être vulgaires, sans âme d’artistes dont la société et le bourdonnement m’impatientent horriblement; il y a deux ou trois exceptions tranchées, mais c’est tout’ (CG no. 231, 14 juin). Et quinze jours plus tard: ‘Il faut que je redevienne seul; je m’aperçois que ces messieurs de l’Académie, avec lesquels du reste je sympathise très peu, m’observent avec malignité et contrôlent toutes mes actions; il faut pour ne pas leur paraître maniéré (c’est leur mot) se façonner à leurs manières de sentir, de voir, de parler […] en un mot, il faut être tout autre que je ne suis’ (CG no. 233, 3 juillet). Mais une fois hors de Rome Berlioz devient plus sociable. Il écrit de Subiaco: ‘Il y a dans la maison où je suis plusieurs paysagistes français, venus pour copier la belle nature de Subiaco ; nous dînons ensemble, l’un d’eux est un de mes camarades de l’Académie’ (CG no. 236, 10 juin). Son nom est Jean-Baptiste Gibert, qui inspire la nouvelle de Vincenza que Berlioz publie d’abord en 1833 et reprendra plus tard dans ses Soirées de l’orchestre. Un autre peintre qui réside à Subiaco est Isidore Flacheron, qui épouse une italienne de la région et s’installe par la suite à Lyon où Berlioz le revoit en 1845 (Mémoires, chapitres 37, 38, 41; CG no. 987). En octobre 1831 Berlioz fait le voyage à Naples en compagnie de l’architecte Dufeu et du sculpteur Dantan: ce dernier est l’auteur d’un médaillon de Berlioz fait à Rome en 1831.

Parmi les lauréats de la Villa Medici c’est avec l’architecte Joseph-Louis Duc que Berlioz nouera l’amitié la plus durable. À Rome il l’initie à Beethoven, et quand Duc repart pour Paris à l’automne Berlioz lui donne une lettre de recommendation pour un administrateur du Conservatoire: ‘[Duc] est extrêmement avide d’entendre les ouvrages de Beethoven, et […] à ma recommendation il espère que vous voudrez bien lui en faciliter les moyens dans le cas où il y aurait toujours autant de difficultés à se procurer des billets. C’est un homme fort aimable’ (CG no. 239, 14 septembre 1831). Il ressort d’une autre lettre quelques jours plus tard (CG no. 241) que Berlioz a remis à Duc un paquet confidentiel avec une mission délicate, celle de rendre à Camille Moke un ensemble de lettres et de cadeaux faits par elle à Berlioz… Par la suite Berlioz et Duc resteront en rapports étroits. Au cours de son séjour à Londres en 1848 Berlioz lui dédie un arrangement de l’Apothéose de sa Symphonie funèbre et triomphale (CG no. 1200), et en 1852 il attribue à un compositeur imaginaire, ‘Pierre Ducré, maître de musique de la Sainte-Chapelle’ l’Adieu des bergers à la Sainte-Famille de l’Enfance du Christ improvisé un soir au coin du feu dans l’appartement de Duc à Paris (l’histoire de cette supercherie est racontée dans les Grotesques de la musique).

Berlioz avait hâte de repartir pour Paris, mais quand le moment du départ définitif approche il commence à voir Rome d’un autre œil. Le 20 mars 1832 il écrit à sa mère (CG no. 266):

[…] Je compte les jours qui me restent encore à passer dans cette sotte caserne. Je reverrai Rome avec plaisir pour ses sublimes plaines et ses délicieuses montagnes, mais alors je serai libre et aujourd’hui je ne le suis pas, alors une absence forcée ne me rendra pas malade de besoin de musique, je viendrai au contraire m’y délasser, comme dans un beau jardin, que j’apprécierai bien mieux. […]

Mais Berlioz ne reviendra jamais à Rome ni en Italie.

![]()

Sauf indication contraire, toutes les photographies reproduites sur cette page ont été prises par Michel Austin en mai 2007; toutes les autres images ont été reproduites d’après des gravures, cartes postales et autres publications dans notre collection. © Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés.

On doit au séjour romain de Berlioz les premiers portraits authentiques du compositeur. Berlioz y fait allusion dans la lettre de Nice du 6 mai 1831 citée ci-dessus (CG no. 223):

[…] À propos de lithographie, ils ont fait mon portrait à Rome; il ne vaut rien; mais un sculpteur a fait ma médaille, et fort ressemblante, en plâtre de demi-grandeur. […]

Le portrait, sans doute par Émile Signol, ne fut en fait achevé que vers la fin d’avril de l’année suivante (CG no. 269).

Ce portrait se trouve à l’Académie de France, Villa Medici. Il a fait partie de l’exposition spéciale à la Bibliothèque nationale de France en 2003 pour marquer le bicentenaire de la naissance de Berlioz, et a fait ensuite partie de l’exposition ‘Berlioz et l’Italie’ au Musée Hector Berlioz (30 juin-31 décembre 2012).

Nous avons fait don des originaux des 5 gravures suivantes au Musée Hector Berlioz qui en détient le droit de reproduction.

La gravure ci-dessus fut publiée dans l’Illustrated London News du 4 mai 1850.

Ce tableau, La fontaine de l’Académie de France, Rome, avec Saint Pierre au loin, est dû à Jean-Baptiste-Camille Corot. Il se trouve au Municipal Gallery of Art, Dublin, Irlande.

La Villa Medici a fait l’objet de travaux de rénovation dans les années 1960 et 1970 sous son directeur à l’époque, Balthasar Klossowski de Rola, connu sous le nom de Balthus (1960-1977).

Cet escalier mène aux jardins, aux bureaux et aux chambres des pensionnaires.

Cette porte pourrait être celle du réfectoire des pensionnaires.

On aperçoit Saint-Pierre au loin.

L’obélisque original fut transporté à Florence en 1764-1788. Joseph Suvée (1792-1807), alors directeur de l’Académie, le remplaça avec une statue de Vénus, qui resta en place jusqu’à 1960. En 1961 le directeur Balthus fit remplacer la statue par une copie de l’obélisque original en résine.

Les soirs, après la visite de rigueur au Café Gréco, Berlioz et ses amis pensionnaires se réunissaient parfois sur cette terrasse pour chanter des airs d’opéras, suivant le récit des Mémoires (chapitre 36):

Ceux qui rentraient vertueusement à la caserne académique [sc. après la visite au Café Gréco], se réunissaient quelquefois sous le grand vestibule qui donne sur le jardin. Quand je m’y trouvais, ma mauvaise voix et ma misérable guitare étaient mises à contribution, et assis tous ensemble autour d’un petit jet d’eau qui, en retombant dans une coupe de marbre, rafraîchit ce portique retentissant, nous chantions au clair de lune les rêveuses mélodies du Freyschütz, d’Obéron, les chœurs énergiques d’Euryanthe, ou des actes entiers d’Iphigénie en Tauride, de la Vestale ou de Don Juan; car je dois dire, à la louange de mes commensaux de l’Académie, que leur goût musical était des moins vulgaires.

Une lettre à sa famille datée du 24 juin 1831 et citée ci-dessus donne un récit sur le vif d’une de ces soirées (CG no. 232).

Les jardins comportent de nombreuses allées au bout desquelles on découvre souvent une statue sur un piédestal de marbre, comme dans la photo ci-dessus. Ces statues furent installées dans les années 1960 dans le cadre du grand projet de rénovation de la Villa Medici mené par Balthus.

On aperçoit Saint-Pierre à droite.

![]()

© (sauf indication contraire) Michel Austin et Monir Tayeb pour toutes les images et informations sur cette page.

Avertissement: Tous droits de publication et de reproduction des textes, photos, images, et partitions musicales sur l’ensemble de ce site, y compris leur utilisation sur Internet, sont réservés pour tous pays. Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite.