![]()

Présentation

Textes et documents

Articles de journaux

Le Ménestrel 10 et 17 octobre

1886

Programme des Concerts Colonne 18

mars 1894

Revue d’Art

Dramatique janvier

1900

Le Monde

Musical 30 novembre 1903

Le Ménestrel

8 mai 1909

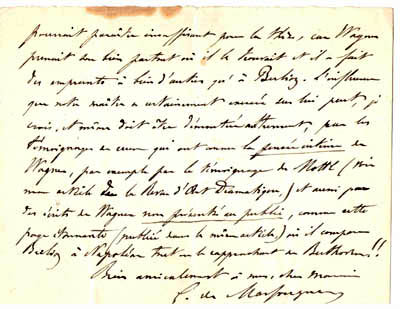

Lettres

Lettre de Berlioz à Georges de

Massougnes

Lettres de Georges de Massougnes

Lettres de Henri Chapot et d’Édouard

Colonne

Lettres de Jean de Massougnes

Illustrations

Cette page est disponible aussi en anglais

Avertissement: Tous droits de publication et de reproduction des textes, photos, images, et partitions musicales sur l’ensemble de ce site, y compris leur utilisation sur l’Internet, sont réservés pour tous pays. Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme, même partielle, est donc interdite.

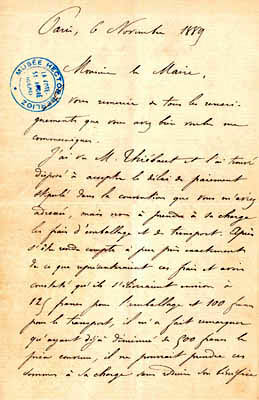

![]()

‘Chronologiquement et sans conteste’, Georges de Massougnes a été ‘le premier champion’ de Berlioz: tel est le titre que revendique pour lui son fils Jean de Massougnes dans une lettre datée du 9 mai 1941, dont on trouvera le texte intégral reproduit sur cette page. La lettre, adressée au Président de la ‘Société des Amis de Berlioz’ à La Côte-Saint-André, Joseph Charbonnel (lui-même descendant d’Antoine Charbonnel, ami de Berlioz des années 1820), traite de l’œuvre de son père pour défendre la gloire de Berlioz et de son intention de léguer à la ‘Société des Amis de Berlioz’ nombre de documents se rapportant à Berlioz qui avaient appartenu à son père. La lettre fait partie d’un ensemble de lettres inédites de Georges de Massougnes ou le concernant qui se trouvent au Musée Hector-Berlioz, et qui sont publiées ici pour la première fois. Nous exprimons notre vive reconnaissance au Musée de nous avoir permis de transcrire ces textes, d’en avoir fourni nombre d’images, et de nous avoir accordé la permission de les reproduire sur ce site.

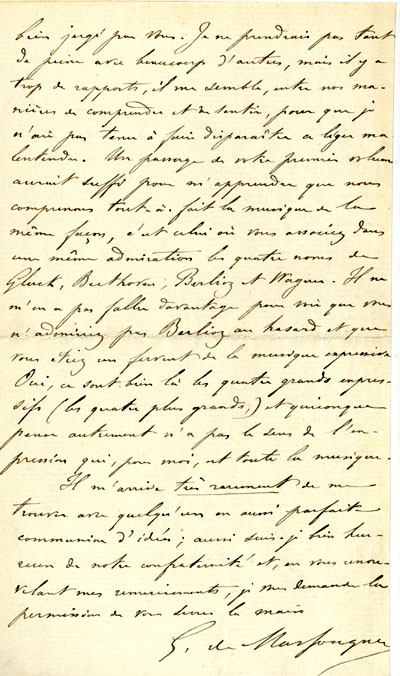

Ce titre pourrait certes être revendiqué par d’autres, notamment Ernest Reyer, ami de Berlioz, ou encore Adolphe Jullien. Mais les titres berlioziens de Georges de Massougnes sont réels. Descendant d’une famille noble, les Massougnes des Fontaines dont la lignée remonte à plusieurs siècles et qui existe encore, Georges de Massougnes tient une place à part parmi les premiers partisans de Berlioz en France. Aristocrate d’esprit et non seulement par la naissance, il est un des plus convaincus et perspicaces admirateurs du compositeur, qui est pour lui tout simplement ‘le plus grand musicien du siècle’, et Massougnes lui-même est selon certains ‘par tempérament, très proche parent de Berlioz’ et ‘son héritier moral’. Mais il n’a pas le relief des grands chefs d’orchestre de l’époque tels que Jules Pasdeloup, Édouard Colonne, ou Charles Lamoureux, et parmi les écrivains et critiques de profession qui s’expriment régulièrement dans la presse de Paris, tels Reyer et plus tard Jullien au Journal des Débats, ou Hippolyte Barbedette, Amédée Boutarel et d’autres au Ménestrel, il a sans doute fait figure de marginal (dans ses nombreux articles sur Berlioz Julien Tiersot ne semble jamais le mentionner, mais par contre Reyer le cite dans un de ses feuilletons). Massougnes n’a publié qu’un seul livre sur Berlioz, de dimensions modestes (en 1870) et ne semble pas avoir cherché à réunir ses articles ultérieurs sous forme de livre (à l’encontre de Reyer, par exemple). Discret semble-t-il et un peu effacé en tant que personne (voir par exemple sa lettre de 1898 à J.-G. Prod’homme), les renseignements biographiques sur lui sont peu abondants et doivent souvent être déduits de ses propres écrits. Ce n’est peut-être pas par hasard qu’on trouve difficilement des portraits de lui, qui ont pourtant existé (il est question par exemple d’un portrait exposé au Grand Palais en 1909, et dans la lettre de son fils évoquée ci-dessus son fils promettait de donner au Musée Berlioz une photographie de son père).

Selon son fils, Massougnes avait 26 ans en 1868 et est donc né en 1842; il meurt le 23 janvier 1919. Il a à peine atteint la vingtaine qu’il se passionne déjà pour la musique de Berlioz, comme on peut le déduire de son livre. Il dit avoir assisté aux représentations des Troyens à Carthage au Théâtre Lyrique en novembre et décembre 1863, mais manque la première le 4 novembre; il s’abstient donc d’émettre une opinion sur la Chasse royale et orage, puisqu’elle est supprimée après la première représentation et que la grande partition n’a pas été publiée (visiblement Massougnes se met vite à étudier toutes les partitions de Berlioz alors disponibles). On ne sait si les représentations de 1863 sont le premier contact de Massougnes avec la musique de Berlioz, mais — malgré toutes les coupures dont il n’est conscient qu’en partie — Les Troyens font d’emblée une profonde impression sur lui: par la suite Berlioz sera presque toujours pour lui ‘l’auteur des Troyens’, plutôt que l’auteur, par exemple de la Damnation de Faust ou de la Symphonie fantastique, ce qu’il est pour beaucoup à l’époque (voir la lettre de 1881, la notice du programme de 1894 sur Felix Mottl, son article de 1900 sur Berlioz et Wagner, et celui de 1903 sur Berlioz [p. 108, 119, 137]). Son fils, élevé dans le culte de Berlioz, partage ce point de vue (voir les lettres de 1919 et 1941). Massougnes laisse aussi entendre qu’il a assisté à plusieurs exécutions de la 2ème partie de l’Enfance du Christ au Conservatoire (en avril 1864 et 1866) et déplore qu’on n’y entende jamais le reste de l’ouvrage. Il dit aussi avoir entendu des fragments de Roméo et Juliette aux Concerts populaires de Pasdeloup (ceci se passe en 1868): il critique sévèrement l’interprétation, tant de la part des instrumentistes que du chef d’orchestre. Mais vers la fin de son livre il évoque aussi un moment enchanteur: c’est l’exécution du Septuor du 4ème acte des Troyens le 7 mars 1866 aux Concerts populaires, en présence du compositeur; Massougnes est assis pas loin, et Berlioz reçoit une ovation enthousiaste quand l’auditoire le reconnaît.

De telles occasions d’entendre la musique de Berlioz sont rares à Paris dans les années 1860, mais elles suffisent pour enflammer Massougnes et de faire de lui le partisan convaincu de Berlioz qu’il restera tout au long de sa vie. En 1868 il écrit deux articles enthousiastes sur son idole dans le Redressement (la matière en sera reprise dans le livre de 1870) et il s’enhardit à envoyer un exemplaire à Berlioz: Berlioz, à peine de retour de son dernier et épuisant voyage en Russie, lui répond chaleureusement dans une lettre datée du 25 février et déclare vouloir le rencontrer (CG no. 3344). L’autographe de la lettre est pour Massougnes un document sans prix: il en reproduit un facsimilé en tête du livre sur Berlioz qu’il publie en 1870, seulement quelques mois après la mort du compositeur et avant la publication tant attendue des Mémoires. Livre remarquable, en avance sur son temps, malgré toutes les lacunes que l’auteur est le premier à admettre, et qui mérite d’être mieux connu (le texte intégral est reproduit sur ce site, avec une image de la lettre de Berlioz et l’important Avant-propos ajouté par Jean de Massougnes lors de la réédition du livre en 1919). Massougnes ne fait aucun commentaire sur la lettre de Berlioz dans son livre et on ne sait au juste si les deux hommes se sont rencontrés ou non. Berlioz part pour Nice et Monaco le 1er mars, quatre jours après avoir écrit la lettre (1868 est une année bissextile), et quand il revient à Paris plus tard en mars il souffre des effets d’une chute et d’une congestion cérébrale, et mettra du temps à se remettre. Il n’est plus question de Massougnes dans ce qui reste de la correspondance de Berlioz. Tant dans son livre que dans ses articles ultérieurs Massougnes n’affirme jamais avoir rencontré Berlioz en personne, mais c’est peut-être aussi par discrétion. Une expression de Jean de Massougnes dans son Avant-propos de 1919 pourrait laisser entendre que la rencontre a bien eu lieu: la réception de la lettre procure ‘à son destinataire la tardive et douloureuse satisfaction d’entrer dans l’intimité du plus grand génie musical de la France’, mais l’expression n’est sans doute pas probante.

Selon Jean de Massougnes (fin de sa lettre de 1941), la brochure de son père de 1870 ‘a été suivie de maint article’. Cette page n’en reproduit que quelques-uns, tous importants en soi, mais ces articles ne peuvent donner qu’une vue partielle de l’œuvre de Massougnes pour Berlioz, et d’autres seront sans doute ajoutés en temps voulu. On remarquera que Massougnes s’est intéressé en premier lieu aux œuvres de Berlioz et à son esprit, et non à sa biographie.

Il n’y a pas lieu de s’étendre ici sur les textes reproduits ci-dessous: le lecteur pourra juger. En premier lieu vient un texte qui sort de l’ordinaire, publié dans Le Ménestrel en octobre 1886. La date est en soi significative: le texte est visiblement publié pour coïncider avec l’inauguration de la statue du compositeur au Square Vintimille à Paris le 17 octobre 1886, projet auquel on sait que Massougnes a été intimement lié pendant plusieurs années (voir ci-dessous). Il s’agit d’une nouvelle, tout à fait dans l’esprit de l’auteur des Soirées de l’orchestre, intitulé ‘La Revanche de Berlioz’ et qui pourrait avoir pour sous-titre ‘Le Suicide par désespoir’ — le suicide étant en l’occurrence celui du critique Pierre Scudo, ennemi acharné de Berlioz de son vivant et bête noire de Massougnes (voir le chapitre sur Scudo de son livre de 1870). Scudo, forcé malgré lui de reconnaître enfin le génie de Berlioz, ne voit d’autre issue que la mort… Suit un article de 1900 intitulé ‘Berlioz et Wagner’ qui permet de mesurer le chemin parcouru par Massougnes depuis 1870 dans son estimation de Wagner. Alors que 30 ans plus tôt, Wagner ‘a, quand il lui plaît, la douce médiocrité qu’il faut à la foule’, et Massougnes s’élève contre la ‘prédilection’ d’un critique (Gasperini) pour ‘la grosse artillerie’ de Wagner, en 1900 Wagner est maintenant pour Massougnes l’égal de Berlioz et l’un des quatre dieux de son panthéon, en compagnie de Gluck et Beethoven (mais pas Bach ou Mozart) (voir aussi la lettre à Prod’homme du 17 avril 1898, p. 4). Massougnes souligne aussi l’admiration de Wagner pour Berlioz et cite ici un document intéressant qu’il tient de la main de Felix Mottl, l’esquisse d’un article de Wagner de 1840 ou 1841 où Berlioz est comparé à Beethoven et à Napoléon… Finalement un article de 1903, l’année du centenaire de Berlioz — remarquons au passage que Massougnes n’a pas contribué au Livre d’or du centenaire d’Hector Berlioz — article qui, comme celui de 1900 auquel il fait souvent écho, permet de mesurer à la fois la cohérence de la vision de Berlioz qu’a Massougnes et la distance parcourue depuis le livre de 1870. En 1870 Massougnes n’étudie en détail que trois œuvres, l’Enfance du Christ, Roméo et Juliette et les Troyens (ou plutôt les Troyens à Carthage) et se voit forcé de faire l’aveu désarmant qu’il connaît ‘à peine’ Harold en Italie et le Requiem, et qu’il n’a ‘absolument aucune idée’ de la Symphonie fantastique, du Te Deum, et de la Symphonie funèbre et triomphale, parce qu’à l’époque on ne pouvait les entendre à Paris. Ceci se passait avant le renouveau des années 1870 qui changeront radicalement la position de Berlioz en France, mouvement auquel Massougnes lui-même a apporté sa contribution. Massougnes rend hommage à Édouard Colonne pour avoir fait connaître l’œuvre de Berlioz à Paris, en France et à l’étranger. Mais il critique aussi la carence des théâtres lyriques qui, à l’encontre de l’Allemagne, n’ont pas fait justice aux opéras de Berlioz (la question est examinée plus longuement ailleurs sur ce site). Quant au public, il reste pour Massougnes tout aussi superficiel dans ses goûts, et seule une élite artistique est capable d’apprécier à sa juste valeur Berlioz, ‘le plus grand, le plus extraordinaire, le plus glorieux de nos musiciens, celui qui égale les illustres maîtres de l’Allemagne et fait tenir à la France le rang de « grande puissance » musicale.’

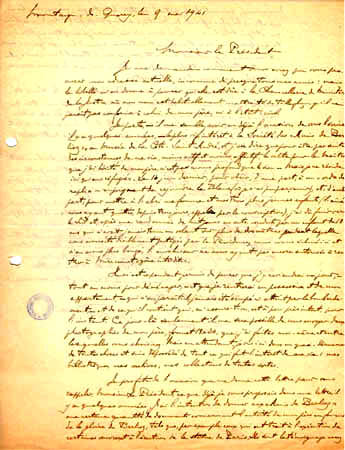

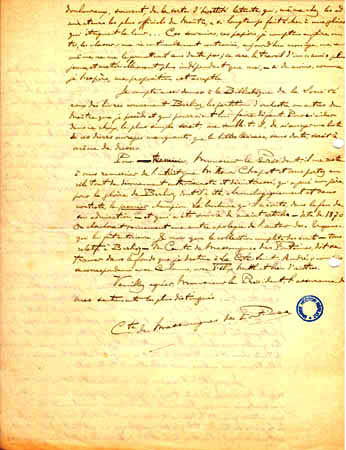

Dans sa lettre de 1941 Jean de Massougnes réaffirme son intention de léguer à la ‘Société des Amis de Berlioz’ et au Musée de La Côte Saint-André les documents de la collection de son père qui se rapportent à Berlioz, et il cite en particulier sa correspondance avec Édouard Colonne et Felix Mottl. La guerre a sans doute empêché la réalisation de ce vœu. Ce que le Musée possède à l’heure actuelle ne représente évidemment qu’un petit fragment de la collection de Massougnes. Il possède l’exemplaire du livre de 1870 donné par Massougnes (on ne sait quand) avec l’inscription autographe ‘Hommage à la maison natale de Berlioz’. La perte — pour l’instant du moins — de la correspondance avec Colonne et Mottl est particulièrement regrettable. Il est difficile d’estimer l’influence qu’aurait pu avoir Massougnes sur la programmation des Concerts Colonne. Massougnes a certainement joué un rôle dans l’invitation de Felix Mottl de se produire au Châtelet le 18 mars 1894 (voir ci-dessous), mais sauf pour cette occasion spéciale, le nom de Massougnes semble absent par la suite des notes des programmes du Châtelet. À partir de 1897 environ elles font régulièrement appel, pour la musique de Berlioz ainsi que d’autres compositeurs, à Charles Malherbe, moins totalement acquis à Berlioz que ne l’était Massougnes. Par contre on voit des extraits du livre de Massougnes concernant Roméo et Juliette reproduits sur quelques programmes des Concerts Lamoureux (le Musée Hector-Berlioz possède des exemplaires des programmes du 7 décembre 1902 et du 6 décembre 1903). À l’heure actuelle le Musée n’a qu’une seule lettre de Colonne à Massougnes datant de 1896, concernant une représentation éventuelle des Troyens sur une scène parisienne: le texte en est reproduit ci-dessous avec une lettre des héritiers de Berlioz qui explique le contexte. Les héritiers accordaient à Colonne pour un an le droit de représenter les Troyens à Paris en deux soirées consécutives (comme à Carlsruhe en 1890), mais seulement à condition que Colonne obtienne la direction du futur Théâtre Lyrique… Le projet n’aboutit pas.

Malgré la perte de la correspondance entre Massougnes et Mottl, les articles de 1900 et de 1903 laissent entrevoir l’étroitesse des rapports entre les deux hommes, et la notice biographique du concert du 18 mars 1894 (voir ci-dessous la transcription de ce texte ainsi que les images du programme) fournit un témoignage qui leur est antérieur. Cette notice semble faire date aux Concerts Colonne: elle dresse un portrait complet de Felix Mottl et donne une esquisse de sa carrière. Dès le début de sa carrière Mottl, très lié avec Bayreuth, est un partisan convaincu de Wagner; mais Massougnes souligne qu’en même temps le chef viennois s’enthousiasme pour la musique française, et tout particulièrement pour Berlioz. Il évoque une visite faite par lui au domicile de Mottl à Carlsruhe (elle doit remonter à l’année précédente), au cours de laquelle il voit dans un salon le masque de Berlioz affiché entre des bustes de Beethoven et de Wagner. Des allusions dans l’article de 1900 laissent entendre que Massougnes a joué un rôle important dans l’invitation de Mottl à Paris en 1894, évènement marquant dans l’histoire des concerts symphoniques à Paris: c’est Massougnes qui accueille Mottl à son arrivée et lui fait visiter la ville, et à sa demande lui fait voir les tombes de Berlioz et de Napoléon. On ne sait si les rapports entre les deux hommes remontent encore plus loin — Mottl œuvre pour Berlioz presque dès le début de sa nomination à Carlsruhe en 1880. Mais leurs rapports restent étroits au long des années 1890 et au delà: Massougnes relate plusieurs anecdotes concernant l’admiration de Wagner pour Berlioz qu’il tient de la bouche de Mottl, et c’est Mottl lui-même qui fournit à Massougnes en 1898 une transcription de l’ébauche d’un article de Wagner sur Berlioz évoqué ci-dessus.

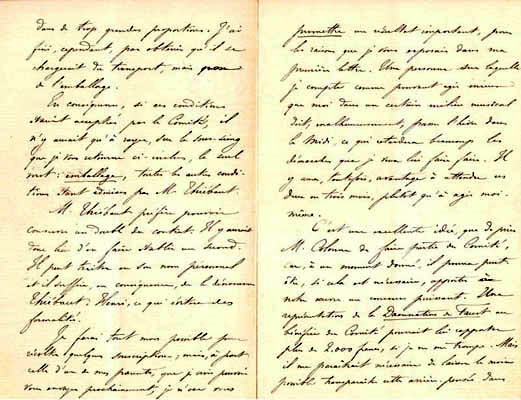

Les lettres de Massougnes conservées au Musée Hector-Berlioz, qui sont reproduites ici pour la première fois, datent avec deux exceptions, l’une de 1898 et l’autre d’environ 1900, d’une période antérieure (1881-1890). Elles font partie d’un dossier plus important de lettres inédites qui concernent le projet d’ériger une statue en l’honneur de Berlioz à La Côte Saint-André. Ce dossier fait ressortir un fait souvent négligé, à savoir que c’est la ville natale du compositeur, et non Paris, qui la première a eu l’idée d’une statue en l’honneur du compositeur. Paris par la suite récupère le projet pour son propre compte, prend les devants et érige une statue en octobre 1886, alors que le projet de La Côte n’aboutira finalement qu’en septembre 1890. La ville doit se contenter d’une copie de la statue de Paris, et non d’une statue originale comme il avait été d’abord envisagé, mais pour finir le résultat ne manque pas de justice: l’original à Paris de la belle statue par Alfred Lenoir n’existe plus mais survit dans la copie faite, à partir de l’original, pour La Côte Saint-André, où on peut toujours l’admirer sur la Place Hector Berlioz.

On peut reconstituer en partie l’évolution des deux projets d’après le dossier de lettres. Vers la fin de 1880 on constitue un comité à La Côte pour gérer le projet, mais comme il manque de ressources on propose la création d’un comité à Paris pour l’appuyer. Le projet est d’abord bien reçu, et plusieurs lettres dans le dossier témoignent de l’empressement de diverses personnalités d’apporter leur soutien, entre autres Édouard Colonne, le vicomte Delaborde qui devient le président du comité de Paris, Victor Massé, Jules Massenet, Henri Litolff et Ernest Reyer. Massougnes lui-même ne fait pas partie du comité de Paris mais du comité dauphinois, comme le montre sa lettre du 7 février 1881 adressée sans doute à Victor Moureton, vice-président du comité dauphinois, dans laquelle il le met au courant longuement des délibérations du comité parisien. Au départ tout s’annonce bien; nous reproduisons sur une page séparée une lettre inédite du 23 juin 1881 au Musée Hector-Berlioz, de la plume d’un amateur de Berlioz peu inconnu, Ernest Rollin, dans laquelle il exprime en termes émouvants sa joie à la nouvelle et son ardeur de contribuer au projet en l’honneur du ‘plus grand musicien du siècle’.

Mais le projet se heurte bientôt à des difficultés, comme le révèle déjà la lettre de Massougnes de 1881, et à Paris certains s’intéressent à l’idée de détourner le projet pour le compte de la capitale. Plusieurs lettres dans le dossier (non reproduites ici) le laissent entrevoir. Deux lettres d’Edmond Hippeau, directeur du journal La Renaissance Musicale, datant de février 1882 [numéros d’inventaire R96.1081.1 et 2] le montrent poussant l’idée d’un monument Berlioz à Paris (au cimetière Montmartre), que les comités régionaux sont appelés à soutenir, avec l’intention avouée de sa part d’en garder personnellement tout le mérite. La deuxième lettre suggère que Hippeau s’attend à ce que Massougnes s’oppose à son projet et tient à le rallier à son point de vue (la correspondance de Massougnes montre qu’il a toujours appuyé le projet de La Côte). Une autre lettre, de la plume d’Édouard Alexandre et datant du 20 mars 1893 est adressée à Victor Moureton [numéro d’inventaire R96.1063.2]: Alexandre insiste longuement sur les mérites de projet de Paris, ironise sur la faiblesse du projet de La Côte tout en déclarant l’approuver, et signe la lettre, non sans emphase, ‘Exécuteur testamentaire de Berlioz’… Le projet de La Côte ne pouvait faire face à la ‘grosse artillerie’ de Paris, et pour finir c’est Paris qui récolte le mérite d’avoir érigé la première statue de Berlioz. Elle est inaugurée en grande pompe au Square Vintimille le 17 octobre 1886, et le nom de Massougnes figure parmi ceux présents à la cérémonie (Le Ménestrel, 24 octobre 1886, p. 374).

Le projet côtois n’est cependant pas abandonné, et le comité dauphinois est finalement relancé en 1889, cette fois avec succès; de Paris Massougnes lui donne son appui, comme le montre une série de lettres de sa plume. Elles datent de 1889 et 1890 et sont toutes adressées au vénérable Maire de la ville, M. Marcel Paret, intimement lié au projet depuis plusieurs années. Le lecteur pourra lire le détail des lettres transcrites ci-dessous. Pour finir Massougnes, empêché sans doute au dernier moment par un deuil, ne pourra se rendre à la cérémonie du 28 septembre 1890 à La Côte, et son nom est par conséquent absent du rapport de Julien Tiersot sur l’inauguration.

Deux autres lettres publiées ici sont de Jean de Massougnes, son fils. La première date de septembre 1919, quelques mois après la mort de son père et à un moment ou la vieille maison de Berlioz à Montmartre était menacée de démolition. La lettre existe dans deux exemplaires dactylographiés sans signature. Il s’agit sans doute d’une circulaire adressée à divers correspondants, où il est question d’un projet de sauver la maison en la faisant acquérir par l’État pour en faire un Musée Berlioz (le projet avait déjà été évoqué par d’autres plusieurs années auparavant). L’auteur souligne que sauf pour un embryon de musée à La Côte il n’existe encore pas de Musée Berlioz en France, alors qu’en Allemagne un Musée Berlioz a déjà été créé en 1900 à Francfort par l’initiative d’un particulier (voir là-dessus Le Ménestrel 3 février 1901, p. 38). Jean de Massougnes fait la proposition au nom de son père, récemment décédé (le 23 janvier 1919). Le projet n’eut pas de suite et la maison fut démolie en 1925. La deuxième lettre (autographe) date du 9 mai 1914 et fut écrite dans les circonstances difficiles de l’occupation allemande au début de la second guerre mondiale (images de cette lettre ci-dessous). Sur l’objet de cette lettre voir ci-dessus.

![]()

Le Ménestrel, 10 et 17 octobre 1886, p. 357-60 et 365-8

La Revanche de Berlioz

I

Un dimanche du mois de mars 1878, j’étais avec mon ami Henri G. au concert du Châtelet, où, pour la troisième fois, nous étions venus entendre le Requiem de Berlioz. Quinze jours auparavant, la première exécution avait été pour nous une révélation foudroyante, de celles qui ouvrent dans le ciel de l’art des échappées si lointaines, si lumineuses, que toutes les vieilles admirations s’effacent et que l’esprit, comme aveuglé par tant d’éclat, ne distingue plus rien en dehors du rayonnement qui l’éblouit. Ceux qui ont le don de l’enthousiasme connaissent cette sensation puissante, pour l’avoir éprouvée en présence de quelques œuvres rares, exceptionnelles, qui les ont subjugués d’une façon despotique jusqu’à ce que le temps ait ramené en eux le sang-froid et l’équilibre. A cette époque, nous étions bien loin, G. et moi, d’avoir retrouvé notre sang-froid musical, gravement compromis par le chef-d’œuvre de Berlioz. Admirateurs passionnés du maître depuis de longues années, alors que le public français l’accablait de ridicules dédains, nous ne connaissions cependant pas son Requiem, et la découverte que nous venions d’en faire, en nous montrant une nouvelle face de ce génie si extraordinairement varié, nous avait terrassés sous une des plus violentes émotions de notre vie. Cette grande œuvre s’était emparée de nous jusqu’à absorber toutes nos pensées. Comme, dès la première fois, nous l’avions entendue ensemble, que nous avions frémi et pleuré côte à côte et que pas un désaccord n’existait dans notre commun enthousiasme, depuis ce moment-là nous ne nous quittions plus, nos journées se passaient à dévorer la partition et à demander soit au piano, soit à nos malheureuses voix, de nous rendre quelque chose de ces formidables mêlées instrumentales ; rien n’existait pour nous en dehors du Requiem, tout autre sujet de conversation nous était impossible : nous avions retrouvé ce fanatisme d’admiration qu’on perd d’habitude avec la vingtième année.

Il était peut-être utile à ce qui va suivre de faire connaître cet état aigu de nos esprits au moment où, comme je viens de le dire, nous assistions à la troisième exécution de l’œuvre. C’était pendant un repos de l’orchestre ; la scène du Jugement dernier venait de s’achever avec le Lacrymosa et son prodigieux déchaînement de toutes les menaces célestes. Anéantis par l’émotion, nous n’échangions pas une parole ; G., accoudé sur le rebord de la loge, la tête dans ses deux mains, regardait machinalement vers l’estrade des musiciens, sans rien voir. Tout à coup, cependant, il tressaillit, et je compris qu’un fait imprévu venait de l’arracher à son extase intérieure, car je le vis fixer longuement un point de l’orchestre ; puis, sans se retourner, il me frappa sur le bras : « Vois là-bas ! » dit-il vivement. — « Où ? — Le second flûtiste, à la droite du chef d’orchestre. — Eh ! bien ?... — Regarde-le. — Je le vois. Eh ! bien ?... — Regarde-le ! — Ah !... mais c’est Scudo !... Quelle ressemblance !... »

A ce moment, G. se retourna et me regarda bien en face : « Tu trouves là une ressemblance ? » dit-il. — « Certes, répondis-je, et la plus extraordinaire que j’aie jamais vue. Cet homme ressemble à Scudo d’une manière effrayante. N’est-ce donc pas là ce que tu voulais dire ? — Si, et la ressemblance est effrayante, en effet. » Sur ces mots, dits d’un ton singulier, G. retourna la tête vers l’orchestre et se remit à examiner le flûtiste.

II

Ici, une digression est absolument nécessaire pour l’intelligence des faits que j’ai à raconter. « Scudo ! qui est Scudo ?... Où prenez-vous Scudo ? » On se rappelle vaguement ce nom-là, mais qui était-ce donc ?... L’un croit l’avoir connu basse chantante aux Italiens, l’autre affirme qu’il était maître d’armes rue Poissonnière... et ce n’est pas du tout cela. Il n’y a que les musiciens (pourvu, toutefois, qu’ils dépassent la trentaine) qui ne s’y trompent point et soient capables de vous dire sans hésiter que Scudo était un critique musical.

Comme ce récit s’adresse à tout le monde et non aux seuls musiciens, il est donc indispensable de profiler ici cette physionomie disparue. Cet homme dont on ne sait plus le nom, il n’y a guère plus de quinze ans qu’il était presque un personnage : il occupait à la Revue des Deux Mondes la chaire de critique musicale, ce qui est fort considérable. Pendant de longues années il régenta, du haut de ce poste en évidence, les hommes et les choses de la musique ; mais il était, à la vérité, très petit compagnon parmi les écrivains illustres qui collaboraient alors à ce recueil, et la trace qu’il a laissée est légère, auprès de celles de ses confrères. En deux mots, Scudo fut une erreur de M. Buloz, qui, d’ordinaire, se connaissait en hommes, mais dont le remarquable instinct s’est trouvé en défaut dans la question musicale.

Né à Venise, élevé quelque temps en Allemagne, puis à Paris, où il fréquenta assidûment l’école de chant de Choron, Scudo avait conservé en musique, malgré ses prétentions contraires, le tempérament exclusivement italien. Ses études, tournées surtout vers l’art du chant, n’avaient pu que rétrécir encore ses points de vue, et le disposaient mal à comprendre la savante complexité, l’expression serrée, la vie intense de ces grandes écoles allemande et française à qui la prédominance était assurée par la supériorité de l’intelligence sur la sensation pure. Toutefois, n’étant pas de taille à résister à un mouvement artistique dont Beethoven était l’axe, il avait pris le parti d’accepter les gloires reconnues et de se présenter comme un éclectique. C’est ainsi qu’il sacrifiait systématiquement Verdi, alors contesté, pour exalter avec plus d’autorité Rossini, Bellini, Cimarosa, et toute la vénérable série de musiciens qui va de Palestrina à Paisiello ; mais son coup de maître, en ce sens, avait été de choisir un Allemand pour son maître favori : sentant bien, malgré lui, l’impossibilité de remonter le cours de l’opinion au point de dresser contre ses rivales l’école purement italienne, il avait cru trouver dans l’œuvre de Mozart un juste milieu, un moyen terme qui résumait les tendances des trois écoles, et, le jour où il eut fait cette découverte, Mozart devint son fétiche. Je reconnais qu’on pouvait plus mal choisir ; mais la déification de Mozart par cet esprit étroit et fermé, loin de rien ajouter à la gloire de l’auteur de Don Juan, risquait plutôt de la compromettre par des gaucheries d’ami maladroit. C’est ce que je montrerais par quelques exemples curieux, si cela n’était absolument en dehors de mon sujet.

Frotté d’une littérature douteuse, empruntée sans discernement autour de lui, bardé de solennité, estompant son maigre style d’un nuage de philosophie anodine et prudhommesque, Scudo était à peu près parvenu à s’assimiler ce qu’on a appelé « l’esprit de la Revue » : il s’agit de cette imposante livrée du style sous laquelle les médiocrités font figure, et que, dans cette maison bien tenue, on a su faire endosser même aux écrivains de talent, pour assurer l’harmonie de l’ensemble. Mais la livrée de Scudo n’était pas des mieux façonnées, et dissimulait mal ses imperfections naturelles. La pauvreté de ses appréciations, de ses théories artistiques, était désolante : chanteur de romances et amoureux de vocalises, cet Italien en exil chez les Allemands était, au fond, incapable de discerner, parmi les effets musicaux, autre chose que le contour mélodique ; tout en protestant de sa haute admiration pour Beethoven, il restait entièrement sourd à cette merveilleuse langue orchestrale si riche, si souple, si variée, avec laquelle l’auteur de la Symphonie en La a égalé tous les poètes. Aussi échappait-il parfois à la contrainte de son rôle et, s’il rencontrait en son chemin quelque moderne sans gloire acquise, fulminait-il à ses dépens sur « les abus de l’instrumentation, les effets grossiers de sonorité, l’accouplement monstrueux de timbres qui hurlent de se trouver ensemble, etc.... » Et il se couvrait de cendres : « On entasse dissonance sur dissonance, on cache la pauvreté des idées sous le nombre des instruments et on se donne les airs d’un homme de génie en faisant exécuter par trois ou quatre cents musiciens des œuvres misérables... Et le chant, c’est-à-dire l’expression la plus exquise des sentiments de l’âme, qu’est-il devenu, au milieu de ce fracas de sons dont l’acidité corrosive a vicié nos organes ? On ne chante plus, on crie, on lutte, à force de poumons, avec les clameurs d’un orchestre assourdissant ; ON NE SAIT PLUS VOCALISER ! ! ! »

Arrêtons-nous sur ce cri de détresse. On reconnaît ces antiques rengaines, rééditées, depuis plus d’un siècle, à chaque progrès des formes musicales : c’est la lutte de la chanson contre la musique, c’est la guerre faite à Rameau par les maîtres à chanter de l’époque, à Gluck par les Piccinnistes qui le logeaient « rue du Grand-Hurleur », à Beethoven, à Spontini, par les savants critiques de leur temps, et à Mozart lui-même, aujourd’hui considéré comme si limpide, que Grétry accusait de « placer la statue dans l’orchestre et le piédestal sur la scène. » Ahuri par ces formes nouvelles, par les richesses d’expression contenues dans l’instrumentation et l’harmonie, le pauvre Scudo, qui avait fait le grand effort d’adopter le système de Mozart, entendait bien s’en tenir là ; aussi fourbissait-il toutes ces vieilles armes avec une implacable rancune, et, s’il n’osait les employer contre Beethoven, s’il en piquait timidement Meyerbeer protégé par le succès, sa vaillance était héroïque pour en pourfendre Berlioz, Wagner, Schumann, tous ceux que le public lui abandonnait sans défense.

Tel était ce médiocre pontife qui fixait la religion musicale des échappés de philosophie, des universitaires en quête de convictions artistiques, enfin de ce public spécial qui fréquente les cours de la Sorbonne et du Collège de France et qui lit dévotement, chaque quinzaine, les deux cent quarante pages de la Revue des Deux Mondes, depuis le sommaire de la première feuille jaune jusqu’aux notes bibliographiques de la dernière. Dans le petit cercle d’amis très préoccupés d’art dont G. et moi faisions partie, Scudo jouissait d’une considération moins grande, et nous ne le lisions que pour nous amuser de ses fréquentes bévues. Voici, entre mille autres, un trait de sa haute critique qu’il est utile de rapporter ici, et qui était resté parmi nous un intarissable sujet de plaisanteries :

Il posait en principe, dans un de ses articles, cette hérésie absurde qui avait cours encore, de son temps, parmi les amateurs de province, à savoir que la valeur intrinsèque d’une œuvre musicale se juge d’après sa réduction au piano. Une partition qui ne résiste pas à cette épreuve ne pouvait, d’après lui, « survivre aux caprices de la mode et à toutes les révolutions de l’art. » Mais il ne s’en tenait pas là. Après avoir, suivant la règle invariable, cité à l’appui de sa thèse Mozart et son Don Juan, il ajoutait : « Nous étions chez un éditeur de musique lorsqu’un amateur vint demander la Symphonie Pastorale arrangée pour la flûte. L’éditeur se mit à rire et ne comprit pas que l’amateur faisait, sans s’en douter, le plus grand éloge du génie de Beethoven. » LA SYMPHONIE PASTORALE ARRANGÉE POUR LA FLÛTE !... et cette gigantesque ânerie solennellement présentée comme la pierre de touche du génie de Beethoven !... O prince de la critique ! !...

Je me contente de cet exemple. Il suffit à montrer ce que valait le pauvre homme, et s’il méritait d’être pris au sérieux. Mais, tout en nous égayant journellement à son sujet, nous avions un peu trop de naïveté juvénile pour que notre dédain ne tournât pas souvent en colère. Nous ne pardonnions pas à Scudo son admiration menteuse et convenue pour Beethoven, ni ses façons protectrices envers Gluck, notre dieu, qu’il classait poliment parmi les ancêtres et dont il faisait le précurseur de Mozart et de Rossini ! Nous ne lui pardonnions pas davantage d’être plus franc envers les vivants que nous aimions et de faire à Wagner, à Berlioz surtout, une guerre acharnée, haineuse. On aura de la peine à croire aujourd’hui, on ne croira pas dans vingt ans que les lignes suivantes aient pu être écrites sur Berlioz dans cette même Revue où Gustave Planche jugeait les peintres et Sainte-Beuve les écrivains : « Non seulement M. Berlioz n’a pas d’idées mélodiques, mais, lorsqu’une idée lui arrive, il ne sait pas la traiter, car il ne sait pas écrire. — Le Chinois qui charme ses loisirs par le bruit du tam-tam, le sauvage que le frottement de deux pierres met en fureur font de la musique dans le genre de celle que compose M. Berlioz, etc., etc. »

J’ai choisi presque au hasard parmi d’innombrables invectives, car, pendant toute la carrière de Scudo, Berlioz fut le point de mire constant de ses attaques furibondes : ce n’était plus de la critique, c’était une véritable rage, ou mieux, comme l’a dit Berlioz lui-même, une monomanie (et l’événement justifia bien cette expression, car Scudo finit par mourir dans une maison de fous). Pour nous, qui avions alors de 20 à 25 ans et qui admirions Berlioz comme on admire à cet âge les génies contestés, c’est-à-dire avec frénésie, on comprendra si nous rendions au critique les sentiments qu’il avait pour notre maître préféré. Scudo était notre bête noire, et, lorsque nous le rencontrions dans la rue, dans les couloirs de quelque théâtre, nous lui lancions des regards chargés de haine.

Pour reconstituer en entier le personnage, il est utile d’ajouter que Scudo avait composé un certain nombre de romances, parmi lesquelles le Fil de la Vierge et l’Hirondelle et le Prisonnier, qui eurent en leur temps une certaine vogue. Je connais trop peu ces productions pour me permettre de les juger, mais l’auteur, heureusement, nous en a donné lui-même une appréciation qui ne peut manquer d’être exacte. C’est d’ailleurs un modèle de style, en même temps que de modestie. La voici : « ... Qu’on nous permette seulement de constater un fait : c’est que plusieurs de ces compositions ont une réputation européenne, et que toutes ont été remarquées par une certaine élévation de style et comme l’expression d’un idéal où le sentiment religieux se combine avec celui de l’amour et avec cette mélancolie sans objet qu’on peut appeler le pressentiment de l’infini (1). »

Maintenant, il est encore indispensable de bien établir qu’au moment où commence ce récit, Scudo était mort depuis plusieurs années, officiellement mort, et son décès constaté par les registres de l’état civil. J’ai lieu de m’entourer des plus grandes précautions pour que ce point soit admis sans conteste ; il ne doit subsister aucun doute sur le fait, sans quoi cette histoire n’aurait plus rien d’extraordinaire : or, elle n’a que le mérite d’être extraordinaire, après celui d’être authentique.

(1) Absolument

textuel. Voir : Critique et littérature musicales, 1re série, 3e

édition ; page 354. Paris, Hachette et Cie, éditeurs.![]()

III

Pendant le reste du concert, G. fut distrait, préoccupé, et il ne fallut rien moins que la poésie céleste, l’adoration extatique, l’angélique douceur du Sanctus pour ramener sa pensée vers l’art. Mais, au milieu du dernier morceau, mon regard étant tombé sur lui, je le retrouvai les yeux fixés sur le vieux flûtiste, et il était manifeste que cette contemplation lui faisait oublier la grande œuvre passionnément aimée, avec laquelle, depuis quinze jours, son esprit avait vécu sans partage. Il se passait donc quelque chose de tout à fait anormal et j’avais hâte d’en avoir l’explication.

« Qu’as-tu ? », lui dis-je, pendant que nous descendions l’escalier du théâtre ; « tu parais préoccupé. » Il répondit sur un ton dégagé dont l’affectation était visible : « Préoccupé !... oui, j’en conviens ; ce musicien qui ressemble à Scudo, comme tu dis, lui ressemble, en effet, d’une telle façon que je ne puis croire à un simple jeu du hasard. Est-ce un frère ?... un parent ?... Cela seul ôterait à la chose son caractère extraordinaire ; mais je serais curieux de le savoir. Si tu voulais, nous irions attendre à la sortie des artistes un premier violon que je connais et lui demander le nom de ce bonhomme. — Volontiers, répondis-je en souriant, si tu y tiens autant que cela. — Eh ! mon Dieu ! peut-être, dans un moment, t’intéresseras-tu toi-même à cette niaiserie », reprit G. redevenu mystérieux. Je pris le parti d’attendre l’éclaircissement, et je me tus.

Un instant après, G. arrêtait au passage l’artiste que nous attendions. « Mon cher, dit-il, faites-moi gagner un pari ; mon ami, que voici, ne veut pas que notre vieux flûtiste à moustaches blanches ait rien de commun avec feu Scudo, et moi je soutiens qu’il est au moins son frère. — Ah ! vous avez remarqué la ressemblance, dit le musicien en riant. Le fait est qu’elle est prodigieuse... Mais vous avez perdu, car le bonhomme répudie toute parenté avec le critique... et si vous saviez avec quelle énergie !... D’ailleurs il est allemand ; c’est le vieux Schild. »

— « Schild !!! »

Je ne saurais rendre l’accent avec lequel G. répéta brusquement ce nom dès qu’il eut frappé son oreille ; ce fut comme un cri involontaire qui tenait de la stupeur et de l’effroi. Le musicien le regarda avec étonnement et ouvrait la bouche pour questionner, quand, surmontant le trouble qui venait de l’envahir, mon ami alla au devant de la demande et s’en tira par une explication banale.

Je n’avais pas été dupe de cette manœuvre ; aussi, dès que nous fûmes seuls, je voulus avoir enfin le mot de ces façons mystérieuses, de ces allures bizarres auxquelles G. ne m’avait pas habitué jusque-là. Il marchait sans rien dire, d’un pas précipité, fiévreux, que j’avais peine à suivre. Je me hasardai à l’interroger, mais, dès les premiers mots, il m’interrompit, et, s’arrêtant tout court : « Connais-tu l’allemand ? » me dit-il. — « Non. — Et l’italien ? — L’italien d’opéra... oui, à peu près. — Sais-tu quel est, en italien, le sens du mot scudo ? — Il me semble que cela veut dire écu, bouclier. — C’est cela. Eh bien ! schild, en allemand, a exactement la même signification ! » G. prononça ces derniers mots avec une gravité emphatique et un certain accent de triomphe, que je discernais très bien sans pouvoir me l’expliquer. Il me regardait fixement, semblant s’attendre de ma part à quelque commotion violente. « La coïncidence est bien curieuse », dis-je simplement.

La physionomie de G. exprima un violent dépit. — « Ah ! les coïncidences ! s’écria-t-il au bout d’un moment, d’un ton plein d’amertume et de pitié ; ah ! les coïncidences ! Voilà bien leur grand mot, mot absurde, odieux, qui couvre tous les escamotages philosophiques ! C’est aussi, n’est-ce pas ? une série de coïncidences qui a créé le monde et toute l’échelle des êtres ?.. » Comme je protestais : « Non ; je sais, reprit-il, que tu ne donnes pas dans ces imbécillités-là ; mais alors pourquoi n’être pas également sérieux et réfléchi devant tous les phénomènes qui se présentent à toi, et abdiquer ainsi ta raison dans certains cas, quand tu te refuses à l’abdiquer dans d’autres ?.. Écoute-moi bien, ajouta-t-il après une pose, me regardant en face et saisissant mon bras : il n’y a là ni ressemblance ni coïncidence, mais Schild et Scudo sont la même personne ! — Il n’y a qu’une difficulté, c’est que Scudo est mort depuis dix ans. Tu ne le savais donc pas ? — Je le sais parfaitement, et c’est bien parce qu’il est mort qu’il peut se trouver aujourd’hui dans la peau du vieux Schild. »

Stupéfait de la réponse, je jetai les yeux sur mon ami avec une inquiétude mal dissimulée et l’examinai longuement sans trouver un seul mot à dire. Son excitation semblait apaisée : il était presque calme, et me regardait même avec un sourire. — « Eh ! bien, dit-il, rompant le premier le silence, tu cherches des indices de folie ? Je vois cela. Ne t’en défends pas; tu penses bien que je m’y attendais. Non, mon ami, je ne suis pas fou : le fou est celui qui prend pour des réalités les imaginations de son cerveau, mais non celui qui voit des réalités inaperçues de la plupart. Tu sais que je n’ai guère l’esprit nuageux, ni même tourné vers la fantaisie ; j’aime par-dessus tout la précision et la clarté, et n’ai, en dehors de l’art, aucun goût pour les rêveries : mais c’est précisément pour cela que j’attache aux faits une grande importance, et ne me crois pas le droit de les négliger quand ils m’embarrassent. Or, j’ai été à même d’observer plusieurs fois des faits qui ne s’expliquent que par la réincarnation des esprits et la démontrent même d’une manière indéniable. » Je me souvins que, dans diverses circonstances, G. m’avait parlé, en effet, avec une conviction qui m’avait surpris, de quelques phénomènes de spiritisme ; il y avait, d’ailleurs, peu insisté, me voyant de faibles dispositions à les prendre au sérieux. « Ah ! il s’agit donc de spiritisme ! » fis-je en riant.

— « Voyons ! reprit G. qui recommença à s’animer, tu me connais d’assez longue date pour savoir que je ne suis ni un illuminé ni un imbécile ; de mon côté, j’apprécie comme tu sais les qualités de ton esprit : aussi, laisse-moi te dire que je souffre de te voir prendre les questions sérieuses comme le premier danseur de cotillon venu et les trancher sommairement sans les connaître. On ne combat pas une idée en lui appliquant une étiquette, et le rire n’est pas un argument. Cela n’est pas digne de toi, mon cher ami. »

Je laissai passer sans rien dire cette bourrasque d’indignation et, voyant qu’il s’agissait d’une conviction sincère, désireux, d’ailleurs, de ne froisser en rien un ami que j’aimais infiniment, je m’empressai de reconnaître mon tort et feignîs de m’intéresser aux questions spirites. G., en possession d’un auditeur bénévole, m’expliqua alors comme quoi les esprits des hommes, dégagés par la mort de leur enveloppe corporelle, étaient généralement incarnés dans de nouveaux corps, afin d’expier sur la terre les fautes qu’ils y avaient commises pendant la précédente existence ; que cette expiation n’avait point le caractère étroit d’une pénitence, mais servait toujours à faire progresser l’âme, en la mettant à même de pratiquer les vertus qu’elle avait le plus négligées, d’apprécier les vérités qu’elle avait le plus méconnues ; enfin, appliquant ces principes au fait qui le préoccupait en ce moment, il me dit que l’esprit de feu Scudo avait certainement passé dans le corps de ce musicien allemand, afin que l’influence d’un milieu nouveau lui permît de comprendre ses anciennes erreurs et d’arriver à la vérité musicale.

Sans discuter, je me contentai de répondre que si le système paraissait intelligible et même vraisemblable (j’allai jusque-là), au cas de la réincarnation d’un esprit dans le corps d’un nouveau-né, il devenait plus difficile de comprendre comment une âme venait en déloger une autre et comment un corps d’un âge mûr pouvait tout à coup, sans l’action de la mort, se séparer de l’esprit qu’il avait abrité jusque-là pour donner asile à un nouveau. G. reconnut que l’objection était fondée et que le cas se présentait rarement ; cependant, il en connaissait d’autres exemples, qu’il me raconta. Il entreprit même de m’expliquer l’opération par l’exposé d’une métaphysique spéciale que je me garderai bien de reproduire ici, ayant le désir d’être lu jusqu’au bout. La ressemblance de Scudo avec l’Allemand ne l’embarrassait pas non plus ; bien au contraire : elle n’était point l’effet du hasard, et venait de l’influence naturelle de l’esprit sur l’enveloppe matérielle, qu’il façonne à son image ; le vieux musicien avait dû changer graduellement de physionomie depuis que l’esprit de Scudo s’était substitué à celui qu’il avait reçu en naissant ; le nom de Schild était l’indice d’une prédestination fatale, etc., etc…

Bref, le fait était certain pour G. ; mais il s’agissait de me convaincre. Il fut convenu que nous ferions la connaissance du vieux Schild, de façon à pouvoir surprendre dans sa manière d’être ou dans ses conversations les preuves dont mon incrédulité avait besoin. Comme prétexte à notre première visite, nous demanderions au bonhomme de vouloir bien donner des leçons de flûte à un enfant, neveu de G. Je me prêtai à tout cela pour ne pas désobliger mon ami, qui y attachait une extrême importance, et, quelques jours après, G. s’étant procuré l’adresse du musicien, nous nous mîmes en route, un matin, pour la rue de l’Éperon, où il habitait.

La maison, vieille construction assez solennelle qui avait dû être, au siècle dernier, l’hôtel de quelque conseiller au Parlement, ne gardait de cette splendeur lointaine que la mélancolie des choses déchues ; envahie aujourd’hui par de petits métiers qui s’annonçaient sur des écriteaux accrochés de chaque côté de la porte cochère, affligée du désagrément d’un serrurier au rez-de-chaussée, de la tare d’un bureau de placement au premier étage, cette ancienne demeure de haute bourgeoisie était condamnée sans remède à l’avilissement de la malpropreté.

Au regard étonné que nous jeta la concierge lorsque nous demandâmes M. Schild, il nous fut aisé de comprendre que le vieillard recevait de rares visites. — « Au second, la porte en face ! Frappez si vous voulez, mais il ne vous répondra pas ; si vous tenez à le voir, entrez quand même. » Ce renseignement bourru pouvait avoir son utilité ; nous remerciâmes, et nous nous mîmes à monter un large escalier de pierre aux marches humides. A peine y étions-nous engagés, que des sons extraordinaires vinrent frapper nos oreilles ; à mesure que nous montions ils devenaient plus distincts, et nous discernions le timbre d’une flûte mêlé au brouhaha incohérent d’un piano ; c’étaient des bruits informes, une cacophonie déchirante, et la même idée nous vint à tous les deux : si, comme la direction semblait l’indiquer, ce vacarme venait de chez le vieux Schild, le bonhomme devait avoir des petits-enfants à qui sa faiblesse de grand-père abandonnait ses instruments. Nous arrivâmes au palier du second étage : le bruit partait bien de l’appartement qui nous avait été désigné, mais aucune voix d’enfant ne se faisait entendre ; nous écoutions, stupéfaits. — « Scudo est mort fou, dis-je à mon compagnon ; si c’est lui qui est ici, il a donc retrouvé la folie dans sa nouvelle existence ? — C’est à quoi je pensais, répondit G. très gravement ; mais c’est tout à fait improbable : il ne doit pas être fou. Il y a sans doute une autre explication ; nous verrons bien !.. » Et il frappa à la porte. Rien n’indiqua qu’on eût entendu de l’intérieur, ce qui, d’ailleurs, n’était pas surprenant, car, plus que jamais, la flûte et le piano faisaient rage ; à deux ou trois reprises, G. recommença à frapper, et de manière à dominer le tapage instrumental, mais sans aucun résultat : l’affreux charivari continuait imperturbablement. —« Allons, dit-il, la concierge connaît bien son locataire : il n’y a qu’à suivre son conseil ; » et il ouvrit.

Devant un piano droit placé contre le mur qui faisait face a la porte, le vieillard se tenait debout, tantôt soufflant dans sa flûte, tantôt frappant le clavier à coups redoublés ; il nous tournait le dos et ne s’aperçut en rien de notre entrée, ce qui nous permit d’examiner à loisir la pièce où nous venions de pénétrer avec tant de sans-gêne. C’était une chambre assez vaste, au plafond élevé, qui n’offrait au premier coup d’œil qu’un aspect misérable et désordonné : le mobilier se composait du piano, d’un petit lit de fer, d’une table en bois blanc et de trois chaises. Des piles de partitions encombraient de tous côtés le parquet, formant des tours branlantes ou déjà écroulées ; on en voyait d’autres sur la table, sur les chaises, et jusque sur le lit encore défait, mêlées à de grands cahiers de musique manuscrite. Les murs, affreusement délabrés, étalaient les lambeaux d’un papier à ramages jaunâtres, noirci et déchiqueté dans la partie inférieure par le passage de quatre ou cinq générations de locataires.

Mais, au milieu de ce désordre et de cette nudité, un détail éclatait aux yeux par la violence du contraste : le panneau formant l’entre-deux des fenêtres et devant lequel se trouvait le piano était entièrement tendu d’une belle draperie rouge van Dyck, bordée d’une frange en fils d’or et de soie ; au centre de ce panneau, trois portraits magnifiquement encadrés et représentant Gluck, Beethoven et Berlioz, étaient environnés d’une masse incroyable d’instruments de musique accrochés au mur et groupés, enchevêtrés les uns dans les autres, avec un goût et une habileté sans pareils. Tous les instruments de l’orchestre étaient là au complet, ceux-ci entourant les trois portraits comme d’une couronne, ceux-là retombant en guirlande, d’autres se dressant comme des armes de combat, et la disposition donnée à chacun d’eux semblait toujours offrir une analogie avec le caractère de son timbre. Les grands cuivres eux-mêmes, trombones, ophicléïdes, tubas, campés fièrement aux flancs du trophée, y figuraient sans disparate, et les monstres de l’orchestre, les contrebasses, les violoncelles, la grosse caisse, les timbales, reposant sur le parquet ou debout en cariatides de chaque côté du piano, formaient la base de cette décoration grandiose. Autant les autres parties de la chambre étaient repoussantes de malpropreté, de désordre et d’abandon, autant ce pan de mur témoignait d’un soin poussé jusqu’à la minutie : pas un grain de poussière ne s’apercevait sur ces grappes d’instruments, qu’une main attentive devait déplacer et épousseter chaque jour, ni sur les trois portraits, au-dessous desquels étaient disposées trois petites consoles chargées de vases de fleurs. Cet arrangement fantastique, allié à des démonstrations de piété naïve, donnait l’impression d’une sorte de sanctuaire étrange, entretenu avec autant d’amour que l’autel de la Vierge dans un couvent de religieuses.

L’étonnement que nous causait la vue de cet intérieur bizarre et saisissant n’était cependant pas capable de détourner notre attention du maître du logis, toujours aussi absorbé par sa singulière besogne musicale, et qui paraissait même s’y échauffer de plus en plus. Les yeux attachés sur une grande partition appuyée contre un pupitre mobile qui surmontait le piano, on voyait qu’il s’efforçait en vain de reproduire avec son instrument les effets complexes d’une œuvre d’orchestre ; son regard courait du haut en bas de la page, laissant à chaque instant une ligne pour une autre, revenant à celle-ci, l’abandonnant aussitôt, escaladant cinq ou six portées pour redescendre brusquement à la plus basse, et comme le pauvre homme cherchait, en même temps, à rendre sur sa flûte les quelques notes qu’il glanait ainsi à chaque ligne, il en tirait des sons haletants et sans suite, tantôt suraigus, déchirants, tantôt risiblement caverneux, et presque toujours antipathiques au timbre normal de l’instrument. Par moments, pour remédier à la trop grande insuffisance de la flûte, il la lâchait d’une main, continuait à souffler sans se soucier de l’effroyable discordance qui en résultait, et, s’inclinant sur le clavier, y frappait furieusement quelques fragments d’accords.

Aucune apparence de mélodie ne se dégageait, évidemment, de ce chaos informe ; et pourtant, la persistance d’un rythme caractéristique y surnageait, de manière à évoquer dans mon esprit le souvenir d’une chose déjà entendue. Je m’avançai doucement d’un pas ou deux, pour tâcher de voir par-dessus l’épaule du vieillard quelle était l’œuvre sur laquelle il s’acharnait ainsi, mais je n’eus pas besoin d’approcher de bien près pour la reconnaître, car sa physionomie m’était des plus familières : c’était la partition d’orchestre du Requiem de Berlioz, ouverte à la première page du Tuba mirum ; et le passage que le vieux musicien s’efforçait de rendre avec sa flûte, c’était cette formidable fanfare du Jugement dernier lancée par quatre orchestres de cuivre, les trompettes des archanges s’appelant, se répondant, s’entremêlant des quatre coins du ciel !

J’éprouvai, je l’avoue, une sensation de saisissement et de vertige, et me tournai instinctivement vers G., que j’appelai du regard, lui indiquant la partition. Il la reconnut aussitôt, mais se contenta de sourire, et, à son tour, me montra du doigt une large feuille manuscrite étalée sur la table, où il venait de l’examiner. Je m’approchai et vis une composition d’un aspect extrêmement compliqué, écrite pour un double chœur, et déployant toutes les ressources d’un immense orchestre ; ma première idée, devant une pareille mise en œuvre, fut que le vieil artiste, hanté par le Requiem de Berlioz, avait, à son tour, essayé de peindre un tableau musical du dernier jugement, et, me penchant sur la table, je cherchai à voir les paroles et la mélodie du chœur... Mais je faillis jeter un cri en y reconnaissant textuellement la romance du Fil de la Vierge, de Scudo :

Pauvre fil, qu’autrefois ma jeune rêverie,

Naïve enfant,

Croyait abandonné par la Vierge Marie

Au gré du vent...

L’air était scrupuleusement conservé, comme les paroles, mais confié à d’énormes masses vocales, et renforcé par une orchestration gigantesque qui produisait avec ce chant douceâtre la plus extraordinaire antithèse. Sur les mots : « Au gré du vent, » toutes les forces instrumentales se déchaînaient, les traits chromatiques des petites flûtes sifflaient au-dessus du roulement de douze paires de timbales, des coups profonds des grosses caisses et du mugissement effaré de trente ou quarante bouches de cuivre : c’était toute une tempête, bien autrement violente que celle de la Pastorale... G. me regardait et semblait jouir de ma stupéfaction ; enfin, s’approchant de moi : « Il est temps d’en finir, me dit-il, je vais rompre le charme en adressant tout simplement la parole à ce pauvre homme ; ce sera lui rendre service. » Il s’y disposait en effet, mais, en ce moment, l’horrible concert était arrivé à son paroxysme, et le vieillard était devenu si effrayant que nous restâmes cloués sur place : cet acharnement désespéré dans l’impuissance contractait douloureusement tous ses muscles, congestionnait son cou rougi et gonflé et lui agitait les membres dans un tremblement de fièvre ; par instants, des gémissements de rage entrecoupaient les sons de plus en plus invraisemblables de la flûte, et les pieds battaient le parquet d’un trépignement furieux... « C’est une souffrance de damné ! » me dit Henri d’une voix émue.

A ce moment, le musicien jeta un effroyable cri de colère et, lançant violemment sa flûte à travers la chambre, se laissa tomber sur l’escabeau du piano. Il s’était retourné dans ce mouvement, et nous voyions son visage empourpré où le sang semblait prêt à jaillir par chaque pore, ses dents serrées comme par une crise nerveuse, ses yeux égarés et roulant dans les orbites agrandies... Mais déjà une réaction s’opérait, cette prodigieuse excitation se tournait en affaissement : l’homme était vaincu, écrasé par sa défaite, et nous vîmes de grosses larmes couler le long de ses joues.

Nous étions devant lui, immobiles, à deux ou trois pas de distance, et il ne nous voyait pas : ses yeux obscurcis par les larmes restaient maintenant attachés sur un point du parquet, avec cette fixité qui semble anéantir la vision. Cependant, l’un de nous fit un mouvement qui attira son attention, et il dirigea de notre côté un regard vague, à peine étonné. Il fallait entrer en matière : G. s’excusa en quelques mots et expliqua le but prétendu de sa visite. Le pauvre vieillard, qui rentrait progressivement en possession de lui-même, parut comprendre tout à coup, et sa physionomie exprima alors une certaine surprise. « Apprendre la flûte à un enfant ! » dit-il avec un accent tudesque des plus prononcés et d’une voix pénible, étouffée, encore brisée par la crise dont il sortait. « Vous vous intéressez à lui ? — Oui, certes, répondit Henri. — Eh bien ! monsieur, abandonnez ce projet ; il est presque coupable. Ne cherchez pas à faire le malheur de cet enfant. » Sur un geste d’étonnement de mon ami : « Vous n’étiez pas là, tout à l’heure ? » demanda-t-il. G. murmura une dénégation ambiguë. — « Tout à l’heure, reprit l’artiste, j’ai souffert tout ce qu’une créature humaine peut souffrir et, depuis dix ans, j’endure chaque jour le même supplice. Savez-vous pourquoi ? Parce qu’on m’a appris à jouer de la flûte ; parce que j’ai excellé sur cet instrument maudit ; parce que j’ai cru posséder un art, et que j’ai usé ma vie, je le vois maintenant, à une plate besogne indigne d’un homme. »

— « Vous n’aimez donc plus la musique ? » interrompit G. en feignant de ne pas comprendre. — « Je n’aime plus la musique ! » s’exclama le vieil Allemand dont le visage eut un triste sourire, en jetant sur les trois portraits un regard de tendresse exaltée. « J’aime la musique, monsieur, avant d’aimer mes semblables et moi-même et je ne crois pas qu’il existe autre chose au monde, ni famille, ni patrie, qui mérite d’être aimé. Mais c’est pour cela que je hais ce qui la rapetisse et la ravale ; c’est pour cela que j’ai tant d’horreur pour ces misérables joujoux qui en font la caricature. Croyez-moi, si l’enfant que vous affectionnez promet d’avoir une âme d’artiste, ne condamnez pas sa vie au désespoir en lui faisant espérer qu’il pourra trouver les joies de la musique dans la pratique de la flûte, de la clarinette ou du violon. Il n’y a qu’un instrument, monsieur, c’est l’orchestre ! » dit le vieillard en élevant la voix d’une façon solennelle et en étendant le bras vers son immense panoplie musicale. « Et ne me dites pas, au nom du ciel ! que le piano le résume », accentua-t-il avec autant de mépris que de colère ; « arrière le piano comme tous les autres, arrière cette grotesque boîte à musique qui prétend, avec son clapotement sec et son timbre uniforme, rendre l’ampleur, la variété, les accents multiples, les nuances infinies, les chaudes sonorités de l’instrument-roi !... Si cet enfant est bien doué, faites-en un musicien véritable : apprenez-lui à lire avec les yeux et le cœur les partitions d’orchestre, et il pourra suppléer aux exécutions ridicules de nos théâtres et de nos concerts, il pourra vivre avec les chefs-d’œuvre qu’on délaisse, il entendra Gluck qu’on ne joue plus, il trouvera le ciel sur la terre, au lieu de l’enfer où nous vivons. Car nous sommes dans l’enfer ici-bas, monsieur, nous sommes dans l’enfer, nous tous qui comprenons ce que doit être la musique et qui sommes condamnés par notre éducation, par notre métier, à n’en connaître ou en faire entendre que la parodie ! »

Tout cela avait été débité avec une animation croissante, et je ne saurais exprimer le ton d’angoisse sur lequel le malheureux avait jeté ces mots : « Nous sommes dans l’enfer, ici-bas ! » G., dont l’émotion était visible, m’avait paru frissonner à ce moment. Il voulut toutefois faire quelques objections, plutôt par contenance que par résistance d’esprit, car, sauf des exagérations de forme et de détail, ces théories se rapprochaient beaucoup des nôtres. Une courte discussion s’ensuivit : impitoyable pour nos théâtres lyriques, qu’il appelait, d’après Berlioz, « les mauvais lieux de la musique », Schild fulmina contre les habitudes routinières des directions théâtrales, contre l’indigence grotesque des répertoires, contre les questions d’argent primant toute préoccupation d’art, contre l’interprétation misérable des quelques rares chefs-d’œuvre qu’on pouvait entendre sur nos scènes subventionnées. Où en était le théâtre depuis ces admirables soirées d’Orphée et d’Alceste où Mme Viardot ajoutait son génie à celui de Gluck pour rendre ce que l’art a de plus noble et de plus grand ?... On n’entendait plus rien, aujourd’hui. Les concerts du dimanche entretenaient seuls quelque étincelle du feu céleste, et il cita les exécutions du Requiem avec une exaltation qui ramena des larmes dans ses yeux. Quant à l’art individuel du virtuose, il l’écrasait de son mépris avec une telle violence de conviction, qu’il eût été imprudent de le contredire sur ce point. Il reconnut qu’il fallait bien former des instrumentistes pour créer l’orchestre, mais il persista à soutenir que l’artiste isolé était voué au malheur s’il croyait à la puissance propre de son instrument et qu’il eût, en même temps, l’intuition du véritable art musical.

« La musique, s’écriait-il, est nécessairement complexe, polyphonique, et n’existe que par les masses. Est-ce que l’oiseau chante sans accompagnement, dans la nature ? Est-ce que vous entendez sa voix indépendamment du bruit du vent, du murmure du feuillage, du bourdonnement des mille insectes invisibles qui fourmillent autour de lui ? Supprimez cette symphonie naturelle qui est l’atmosphère musicale, et le chant qui vous ravissait devient sans charme, parce qu’il s’éloigne du vrai : c’est la plate et désolante ritournelle de l’oiseau en cage. Le rossignol, le plus musicien de tous, semble avoir conscience de cette loi, et, quand vous le séparez de son orchestre, il ne chante plus. Messieurs, il n’y a pas de musique en dehors de la polyphonie ! » Ce dernier mot, qu’il prononçait avec une complaisance où perçait le pédantisme germanique, revenait sans cesse dans son discours et semblait résumer tout son système. Rien d’ailleurs de moins factice que ces théories, rien qui ressemblât moins à une thèse à effet ou à un jeu d’esprit : on sentait dans toutes ses paroles cette sincérité d’exaltation, cette conscience de la vérité possédée qui font les apôtres et qui expliquent les martyrs. Cet homme aurait certainement enduré le martyre pour sa foi musicale…..

Il ne nous restait pas de prétexte suffisant pour prolonger notre visite ; d’ailleurs, le pauvre vieillard semblait épuisé : il retombait peu à peu dans cet affaissement égaré qui avait succédé à sa terrible crise, et dont nos questions l’avaient tiré pour un moment. Nous prîmes congé de lui. Après quelques pas faits dans la rue, G. rompit le premier le silence triste que nous gardions : « Quelle expiation ! s’écria-t-il, quelle souffrance !... Mais je crains qu’il n’ait pas la force de la supporter. » Emu par tout ce que je venais de voir et d’entendre, très frappé, même, par certains rapprochements étranges, je n’étais cependant pas disposé à en déduire aussi vite les conclusions que mon ami semblait attendre. Je l’indiquai par quelques paroles évasives et G. comprit. « Je sais ce qui se passe en toi, dit-il : tu luttes contre le témoignage de tes yeux, de tes oreilles et de ton esprit ; mais déjà tu ne ris plus, et tu réfléchiras. J’ai vu que tu remarquais bien des choses... mais, as-tu relevé ce détail dans la conversation du vieux Schild : c’est depuis dix ans qu’il a commencé à endurer les souffrances morales auxquelles nous l’avons vu en proie ?... A cette époque, il s’est donc fait une révolution dans ses idées et dans sa manière d’être. Enfin !... il faudra revoir ce curieux sujet et l’observer de nouveau ; je trouverai d’autres occasions ou d’autres prétextes, par l’entremise de son camarade de l’orchestre. L’enquête te paraît-elle assez intéressante pour vouloir la continuer avec moi ? » Je répondis affirmativement, et nous nous séparâmes.

V

A quelques jours de là, un matin, G. entra chez moi, très pâle, la figure bouleversée. « Lis ! » me dit-il simplement, en m’indiquant quelques lignes d’un journal qu’il tenait à la main. C’était un fait divers ainsi conçu :

« Un triste drame vient d’émouvoir les habitants du n° ... de la rue de l’Éperon. Un vieux musicien allemand, nommé Schild, attaché comme flûtiste à l’orchestre du concert Colonne, habitait depuis plusieurs années dans cette maison, où sa vie retirée, ses allures bizarres et surtout les sons discordants qu’on lui entendait tirer tout le jour des instruments les plus divers avaient fait concevoir des doutes sur l’état de ses facultés mentales. Hier, la concierge, étonnée du silence inusité qui régnait depuis près de deux jours chez son locataire, alla frapper et, n’obtenant pas de réponse, se décida à ouvrir la porte, qui n’offrit pas de résistance. Un spectacle affreux la fit reculer en poussant un cri : le vieillard était pendu au milieu de la chambre, accroché par une longue corde à l’anneau du plafond destiné au lustre. A l’appel de la concierge, plusieurs voisins accoururent, mais ils virent au premier coup d’œil que tout secours était inutile. Le malheureux, en effet, avait tout combiné pour que la mort fût immédiate : il avait dû monter sur une table et là s’attacher aux pieds deux lourdes piles de partitions, puis, après avoir engagé son cou dans le nœud coulant, repousser la table au moyen d’une longue canne, de manière que le poids des livres rendit la strangulation infaillible. La légère table de bois blanc renversée, la canne tombée tout auprès, le corps étiré par les pesants volumes attachés aux pieds, permettaient de reconstituer aisément la lugubre scène. Détails singuliers : au-dessous d’un trophée colossal d’instruments de toute sorte accrochés au mur, gisaient les débris d’un piano qui semblait avoir été broyé par une main furieuse, ainsi qu’une flûte d’argent tordue et brisée en deux morceaux, et c’était des cordes arrachées à un violoncelle qui avaient servi à accomplir le fatal dessein de l’artiste. Autre détail non moins étrange, peut-être : toutes les partitions que l’infortuné avait ainsi suspendues à ses pieds pour assurer sa mort étaient, sans exception, des œuvres de Berlioz. »

Étourdi par cette lecture, je rendis le journal à mon ami sans pouvoir, tout d’abord, dire une parole. — « C’est affreux !.. » murmurai-je au bout d’un instant. — « Oui, répliqua G., mais vois-tu bien ce qu’il y a de plus terrible, en tout cela ?.. C’est que le malheureux n’a pas su accepter l’épreuve, ni la subir jusqu’au bout... et qu’il devra la recommencer. »

L’identité de Schild et de Scudo était, pour Henri G., définitivement démontrée, et jamais le plus léger doute ne lui a paru possible à ce sujet. Pour moi, je ne juge pas, je ne conclus pas..., j’ai raconté.

GEORGES DE MASSOUGNES.

![]()

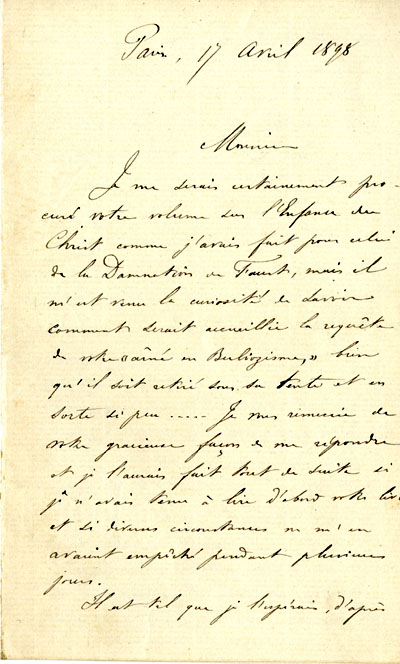

Programme des Concerts Colonne, 18 mars 1894 (voir l’image de ce programme ci-dessous)

FÉLIX MOTTL

Pendant que M. Colonne se trouve en Russie pour y faire entendre notre musique, de divers points de l’Europe, les plus illustres d’entre ses confrères viennent à Paris le remplacer dans la direction des Concerts du Châtelet : ce sont MM. Félix Mottl, le chef d’orchestre de Carlsruhe, Hermann Lévi, le chef d’orchestre de Munich, et Grieg, le célèbre compositeur norvégien. La musique seule, par l’universalité de son langage, pouvait rendre possible cet acte de confraternité internationale qui a pour nous un vif intérêt de curiosité artistique, car il nous permettra de voir comment des œuvres qui nous sont déjà connues, allemandes, norvégiennes ou françaises, sont comprises et interprétées par les musiciens étrangers, et de comparer cette interprétation avec celle qui nous est familière.

M. Félix Mottl, que nous devons voir le premier, est né à Vienne, le 24 août 1856. Il fit ses études musicales au Conservatoire de Vienne.

A vingt ans, en 1876, il était répétiteur-adjoint aux études de l’Anneau des Niebelungen, à Bayreuth, et, deux ans après, on le voit chargé, à Weimar, des répétitions de cette même tétralogie, sous la direction de Listz. [sic]

En 1879, il prit la direction de l’orchestre à l’Opéra-Comique de Vienne, et, en 1880, il fut appelé au poste (qu’il occupe encore aujourd’hui) de chef d’orchestre à l’Opéra de Carlsruhe.

C’est en 1886 qu’il dirigea pour la premièr fois l’orchestre à Bayreuth, et depuis cette époque, il y a conduit Tristan et Yseult, Tannhauser, les Maîtres Chanteurs et Parsifal. C’est lui qui est chargé, cette année, de la direction de Lohengrin, qui, comme on le sait, n’a pas encore été représenté sur le théâtre de Bayreuth.

Ces détails nous montrent la place qu’occupe M. Mottl dans le monde musical allemand, mais ce qui me paraît le plus considérable dans la carrière déjà si remplie de ce jeune artiste, c’est son rôle de chef d’orchestre-directeur de l’Opéra de Carlsruhe. Depuis 14 ans qu’elle lui est confiée, il a donné à cette scène une importance artistique qui semble surprenante, quand on songe aux ressources relativement restreintes dont peut disposer le théâtre d’une petite capitale. C’est qu’il a su prendre la question de haut et, s’il a, sans trop de regrets, renoncé à rivaliser, par le luxe des décors et de la figuration, avec les grandes scènes qui sacrifient tant à ces accessoires, il s’est exclusivement préoccupé de donner au répertoire de la sienne une richesse, une variété, une nouveauté, une audace, et à l’interprétation des œuvres un scrupule d’exactitude, un souci de la perfection qui sont choses inconnues en plus d’un lieu réputé.

Il serait impossible d’énumérer ici tous les ouvrages que M. Mottl a fait se succéder sur le théâtre de Carlsruhe ; je ne parlerai même pas de ceux qu’il a coutume d’emprunter au répertoire habituel de nos scènes françaises, mais je veux montrer qu’il semble aimer notre musique nationale plus que nous-mêmes, en indiquant les œuvres de nos compositeurs qu’il a représentées, alors qu’elles étaient ou sont encore inconnues en France. Il a, par exemple, fait entendre le Noé d’Halévy et Bizet, dont beaucoup d’entre nous ignorent même le titre ; dès 1889, il a donné la Gwendoline de Chabrier, que Paris n’a pu connaître qu’en décembre dernier ; enfin, et surtout, et c’est à quoi il a voué tout ce qui est en lui de talent, d’ardeur et de conscience artistique, il a illustré le répertoire de son théâtre par l’œuvre dramatique entière de notre grand Berlioz. Il donna d’abord Benvenuto Cellini, qu’on joue à peu près partout en Allemagne, avec un énorme succès, et qui n’a pas été entendu en France depuis 1838, et puis Béatrice et Bénédict, ce chef-d’œuvre de grâce tendre et de poésie qu’on a cru nous faire connaître, ici, il y a quatre ans, en le jouant cinq ou six fois sans le comprendre. Enfin, il put aborder les Troyens ! Mais, quelle que fût son impatience de mettre au jour cette grande œuvre qui n’avait jamais été représentée nulle part, M. Mottl ne consentit pas à la faire entendre incomplète ; cet immense drame étant composé de deux opéras distincts mais inséparables (la Prise de Troie et les Troyens à Carthage), il ne se décida à le produire que lorsqu’il eut achevé les études des deux opéras, de manière à pouvoir les représenter ensemble, en deux soirées successives, et jamais il ne les a fait entendre autrement ! Le pauvre Berlioz n’aurait jamais osé espérer cela de nos directeurs de théâtres….

On ne connaît, à Paris, la Prise de Troie que par les excellentes exécutions de concert qui en ont été données, en 1879, au Châtelet, et aussi au Cirque d’hiver, mais on ne l’a jamais vue à la scène. Quant aux Troyens à Carthage, mutilés, jadis, au Théâtre-Lyrique, en la présence même de Berlioz, impuissant et écœuré, et défigurés, récemment, à l’Opéra-Comique, d’une façon si désolante, on les connaît bien moins encore, et ceux d’entre nous qui ont pu les entendre à Carlsruhe savent seuls quels sont ces deux chefs-d’œuvre. C’est que M. Félix Mottl a apporté à leur interprétation plus encore que son intelligence et son talent ; il y a donné toute son âme d’artiste. Il ne se contente pas, en effet, d’admirer notre grand maître français ; il l’aime, et, en matière d’art, c’est la seule manière de comprendre.

Il a encore affirmé son culte pour l’auteur des Troyens, au mois de novembre dernier, en organisant cet admirable « Cycle dramatique de Berlioz » qui, pendant une semaine, nous a fait trouver, en Allemagne, la plus belle et la plus touchante des fêtes françaises. Aux quatre opéras qui forment cette œuvre dramatique, M. Mottl avait ajouté, dans une cinquième soirée, une exécution superbe de la Symphonie Fantastique, de fragments d’Harold, etc., car il ne se borne pas à jouer les opéras du maître, mais exécute habituellement ses œuvres symphoniques dans les grands concerts qu’il dirige, et l’on ne pourrait citer un seul ouvrage de Berlioz qu’il n’ait fait entendre.

A côté de cette manifestation éclatante qui amena à Carlsruhe, pour célébrer Berlioz, des auditeurs venus non seulement de l’Allemagne et de la France, mais de l’Angleterre et de la Russie, je ne puis résister au désir d’ajouter ici un détail d’ordre plus intime, mais qui a bien sa portée et dont je ne saurais évoquer le souvenir sans une réelle émotion : chez M. Mottl, dans un angle de son salon, l’œil est attiré par une décoration solennelle qui tranche sur le caractère d’élégance sans apprêt de l’appartement et fait que cette encoignure donne invinciblement l’impression d’une sorte de sanctuaire artistique ; entourées de grandes palmes qui s’inclinent, trois riches consoles fixées au mur supportent : l’une, le buste de Beethoven, l’autre le buste de Wagner, la troisième, placée entre les deux autres, le masque de Berlioz (le moulage pris sur nature après sa mort), reposant sur des couronnes de laurier ! N’ayant pu se procurer un buste de notre maître français (il n’en existe pas de passable, du moins dans le commerce), M. Mottl, pour compléter les images de la trinité musicale qu’il adore, s’est contenté de cette face morte, mais en l’auréolant des emblèmes de l’immortalité.

Nous connaissons, maintenant, M. Mottl dans son talent et jusque dans son cœur, et nous saurons, en le voyant, quel ami de notre art est venu à nous. Le programme de concert qu’il va diriger est, d’ailleurs, assez significatif par lui-même, puisqu’il nous montre le partage égal de son admiration entre les deux personnes modernes de la trinité dont je parlais tout à l’heure, ceux d’entre tous les musiciens à qui il a consacré les plus grands efforts de sa vie artistique.

Mais ce partage ne va-t-il pas grandement étonner bon nombre de nos wagnériens de Paris, que Lohengrin et la Valkyrie consolent si aisément de n’entendre pas Benvenuto et les Troyens ?…. Voici l’un des trois chefs d’orchestre de Bayreuth, pour qui Wagner est un dieu, sans doute, mais qui n’en a pas moins fait, de son théâtre de Carlsruhe, comme le Bayreuth de Berlioz. Voici Hermann Levi, qui dirige à Bayreuth, depuis la création de ce théâtre et qui prit la bâton de chef d’orchestre des mains mêmes de Wagner…. Il a donné, sur son théâtre de Munich, d’admirables représentations des Troyens à Carthage et ne s’en tiendra pas là. C’est bien étrange, en vérité. Mais si nos wagnériens sont étonnés, qu’ils sachent que de l’autre côté du Rhin, les fervents de Wagner, ses disciples immédiats, les dépositaires les plus autorisés de sa doctrine et de sa pensée sont plus étonnés encore ; ils sont littéralement stupéfaits de cette aberration monstrueuse qui fait dédaigner par des Français les œuvres du seul musicien de grand génie qui nous puissions opposer aux leurs. Je voudrais que ces Français dont je parle puissent s’en rendre compte et réfléchir là-dessus quelque peu ; j’aurais voulu surtout qu’ils eussent été à même de constater le sentiment de véritable et touchante tristesse qui se mêlait, chez Félix Mottl, à son profond étonnement, en nous voyant obligés de venir à lui, de Paris, pour entendre les opéras de Berlioz !….

Georges de MASSOUGNES.

![]()

Revue d’art dramatique, janvier 1900, pp. 5-22

Berlioz et Wagner

Voilà vingt ans que la guerre est ouverte

entre Berlioz et Wagner, et la représentation de La Prise de Troie à l’Opéra,

n’est que le plus récent engagement, le plus important peut-être, de cette

longue campagne. Il ne sera pas le dernier, car rien ne permet encore d’entrevoir

la fin de ce rude conflit aux chances inégales. Jusqu’ici le maître

français a le dessous en toutes rencontres, les combats futurs semblent, pour

lui, perdus d’avance, et la foi de ses fidèles a besoin d’être profonde

pour qu’ils puissent, malgré tout, attendre le revirement du sort des

batailles.

Voilà vingt ans que la guerre est ouverte

entre Berlioz et Wagner, et la représentation de La Prise de Troie à l’Opéra,

n’est que le plus récent engagement, le plus important peut-être, de cette

longue campagne. Il ne sera pas le dernier, car rien ne permet encore d’entrevoir

la fin de ce rude conflit aux chances inégales. Jusqu’ici le maître

français a le dessous en toutes rencontres, les combats futurs semblent, pour

lui, perdus d’avance, et la foi de ses fidèles a besoin d’être profonde

pour qu’ils puissent, malgré tout, attendre le revirement du sort des

batailles.

La lutte dont il s’agit est celle des deux œuvres et des tendances qu’elles représentent. Elle est indépendante des dissentiments qui, à un certain moment de leur existence, se produisirent entre les deux hommes ; ces différends-là, dont je dirai plus tard quelques mots, étant, en tout cas, de bien moindre importance. Du vivant de Berlioz et de Wagner, leurs noms étaient invariablement réunis par leurs amis comme par leurs adversaires ; ils passaient pour combattre le même combat. En fait, tous les deux, et c’était leur principal point de contact, étaient également méconnus, critiqués, bafoués par leurs contemporains. Rien de plus naturel, puisque l’un et l’autre étaient des génies de la plus haute envolée, de ceux que la foule ne comprend jamais et dont les œuvres ne s’adressent qu’au petit groupe infiniment restreint des artistes, lesquels ne parviennent qu’à la longue, sinon à faire partager leur sentiment à la masse, du moins à le lui imposer.