![]()

Georges de Massougnes

BERLIOZ

SON ŒUVRE

1870

|

Georges de Massougnes BERLIOZ SON ŒUVRE 1870 |

|

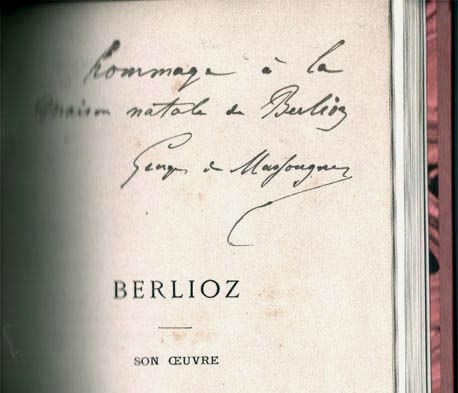

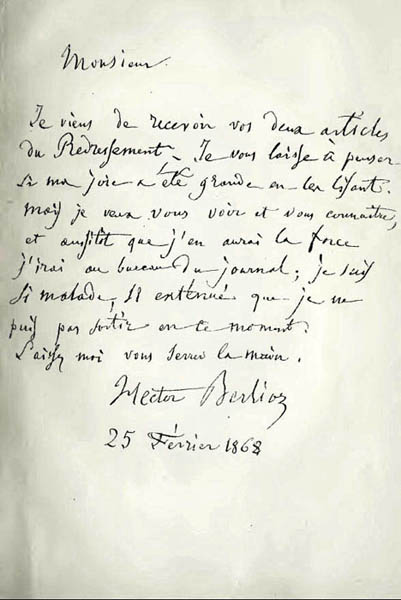

Cette page reproduit le texte intégral et inchangé de l’ouvrage de George de Massougnes, Berlioz. Son Œuvre, d’après l’édition de 1870, avec en plus l’avant-propos ajouté par son fils Jean à la réédition du livre en 1919. Le texte est précédé de deux images. La première est de l’inscription de la main de Massougnes sur la page de titre de l’exemplaire donné par lui en ‘Hommage à la maison natale de Berlioz’, qui est maintenant le Musée Hector-Berlioz. Nous remercions bien vivement le Musée de nous avoir fourni cette image et de nous avoir donné la permission de la reproduire ici (la bande noire à gauche résulte du souci lors de la saisie de l’image par le personnel du Musée de ne pas endommager l’exemplaire en l’aplatissant). La deuxième est celle de la lettre de Berlioz à Massougnes datée du 25 février 1868 (CG no. 3344) et reproduite en tête du livre. Sur Georges de Massougnes et sur ses autres écrits sur Berlioz on consultera la page de ce site qui lui est consacrée.

This page reproduces the full and unaltered text of the book by Georges de Massougnes, Berlioz. Son Œuvre which was published in 1870, together with the preface which was added by Massougnes’ son Jean when the book was reissued in 1919. The text is preceded by two images. The first image is that of the autograph inscription by Massougnes on the title page of the copy which he presented to the house in which Berlioz was born (‘Hommage à la maison natale de Berlioz’), which is now the Hector Berlioz Museum. We are very grateful to the Museum for providing this image and for giving us permission to reproduce it here (the dark shadow on the left results from the care taken during the scan by the Museum staff not to damage the book by flattening it). The second image is of the letter of Berlioz to Massougnes dated 25 February 1868 (CG no. 3344) which is reproduced at the beginning of the book. On Georges de Massougnes and his other writings on Berlioz see the page on this site which is devoted to him.

Table des matières

Avant-propos (Jean de Massougnes,

1919)

Berlioz

I L’Enfance du Christ

II Roméo et Juliette

III Les Troyens

IV De la symphonie expressive

V Scudo et la critique

VI Berlioz

Au public

Voir la transcription de cette lettre ainsi que le commentaire sur la page consacrée à Georges de Massougnes.

![]()

En 1868, le Redressement, au titre batailleur, était une petite revue du Quartier Latin, fondée et dirigée par Jules Boissé, un jeune Bordelais infiniment doué, mais chimérique, qui dépensait sa nature généreuse et son patrimoine restreint dans des entreprises dépourvues de toute préoccupation commerciale. La lettre ci-contre à été adressée à Georges de Massougnes, alors âgé de vingt-six ans, en remerciement de deux articles qu’il y écrivit sous le coup d’un enthousiasme et d’une émotion que la mort seule put éteindre. Elle procura à son destinataire la tardive et douloureuse satisfaction d’entrer dans l’intimité du plus grand génie musical de la France au moment où, usée par le chagrin, cette âme immense et abreuvée d’amertume s’acheminait déjà vers « sa source première », comme dit le poète. Le lundi 8 mars 1869, à midi et demi, tout était consommé, et ceux qui avaient « laissé passer parmi eux comme un étranger le plus beau génie de leur temps et qui ne s’étaient jamais souvenus de son nom que pour l’insulter », continuaient à vivre sans remords et à médiocriser sans fin.

Cinquante ans plus tard, le 23 janvier 1919, Georges de Massougnes mourait à son tour, du même mal physique et presque de la même façon que le Maître auquel il avait voué une admiration si ardente que, durant ces cinquante années, le culte de Berlioz venait immédiatement, chez lui, après le culte de Dieu, de la famille et de la patrie. On a pu très justement écrire que « pour qui a senti la flamme de son regard, la passion de sa parole et a été témoin de ses emportements enthousiastes, M. de Massougnes est, par tempérament, très-proche parent de Berlioz ; on peut dire tout au moins qu’il en est l’héritier moral » (1). Prodigieusement ouvert à tous les arts, d’ailleurs, il avait reçu un don critique si pénétrant et si juste qu’il ne semble pas s’être jamais trompé dans une seule de ses admirations. Et il n’est pas un seul des artistes de son temps dont il a discerné les qualités dès leurs débuts, que n’ait déjà consacré ou ne consacrera sûrement ce tribunal anonyme, universel et infaillible dont les arrêts portent, dans le recul du temps, le nom de « jugement de la postérité ».

Il n’entre pas dans l’intention de son fils, héritier du même culte et des mêmes admirations, d’entreprendre ici, même en raccourci, une biographie, moins encore un panégyrique de cette vie toute droite et, au demeurant, trop désintéressée de tout calcul et de toute ambition personnelle pour que les incidents en puissent passionner le public. Mais s’il n’a pas craint de ramasser la plume échappée des mains de son père, c’est avec la conscience absolue de continuer sa pensée, recueillie de ses lèvres. Et aujourd’hui, en cette année cinquantenaire où des fidèles de Berlioz ont désiré faire revivre deux des plus vibrantes pages que Georges de Massougnes ait écrites sur le grand homme, les quelques mots qu’il voulait dire et qu’il ne peut plus dire, c’est son disciple le plus immédiat, c’est son fils qui les dira.

Il dira que si son père eût eu l’occasion d’apporter des modifications à la petite brochure, fort remarquée en son temps (2), qui fut, en France, la première étude critique d’un ensemble d’œuvres de l’auteur des Troyens, ce n’eût pas été pour en atténuer la louange, mais pour la renforcer. C’est ainsi que Georges de Massougnes se reprochait tout particulièrement d’y avoir écrit « trop vite » et « trop légèrement », à deux reprises, que « Berlioz, au théâtre, lui semblait moins véritablement dans son milieu que dans la symphonie », que « son talent était symphonique plutôt que théâtral ».

Et d’abord, il eût voulu effacer ce mot échappé par inadvertance à sa plume : le « talent » de Berlioz ! Ici, on ne peut plus parler que de génie, au regard de quoi le talent n’est qu’un pâle reflet. — Et le génie de Berlioz ne serait pas suffisamment scénique ? Hélas ! la « rapidité » de ce jugement que regrettait tant mon père venait de ce que, malgré son instinctive divination du Beau, sa sensibilité avait été surprise par la médiocrité, voire l’inintelligence de l’exécution des Troyens, du vivant même de leur auteur. Dès longtemps, il reniait un peu plus cette erreur de jeunesse, à mesure qu’il connaissait mieux l’œuvre et la chérissait davantage. Et les représentations de Carlsruhe, en 1893, en la lui révélant, en outre, intégralement, dans toute sa beauté, sans la moindre coupure — et avec quel religieux respect dans l’interprétation ! — lui avaient fait comprendre définitivement la terrible responsabilité qu’assument les impresarii qui passent un chef-d’œuvre de cette envergure au crible de leur scepticisme boulevardier.

Il se faisait encore scrupule d’avoir paru abandonner comme « romantique », aux détracteurs de Berlioz, l’admirablement riche et vivante Symphonie fantastique, et Benvenuto Cellini, avec des pages si belles qu’elles effacent quelques « facilités » d’autant plus surprenantes qu’elles sont tout à fait exceptionnelles. Il s’accusait d’avoir, ce faisant, cédé à cette pauvre habileté du partisan convaincu qui cherche moins à faire excuser son opinion, assurément, qu’à la faire accepter aux adversaires au prix de « quelques concessions ». Plus tard, définitivement blasé sur la valeur de certaines approbations, il ne se mettait plus en peine de tant de politique ; puisque aussi bien, avec sa conscience d’artiste, c’est tout juste s’il constatait quelques faiblesses éparses — et si rares ! — dans un œuvre qui ne comprend que des chefs-d’œuvre.

Enfin il eût voulu répéter, crier plus fort que, s’il ne parlait guère, en cette étude, que de trois ouvrages de Berlioz, c’est uniquement parce qu’il ne connaissait bien que ceux-là, puisque l’étranger seul, alors, avait su s’initier au reste ; qu’il ne prétendait faire aucun choix désavantageux pour ceux qu’il ne connaissait pas ou qu’il connaissait imparfaitement. Tout cela, il le disait, en effet, dans ces lignes qu’on va lire ; mais on lit si mal, si vite, si distraitement, parfois, qu’il se défiait de n’être pas bien compris. Il eût voulu insister…

A cette nouvelle édition de sa brochure de 1870, on a pensé qu’il serait bon d’ajouter un des articles où Georges de Massougnes a le mieux précisé sa pensée et fait le plus clairement saisir les raisons pour lesquelles il sera toujours difficile de rendre Berlioz « populaire », tant qu’un snobisme berliozien n’aura pas été créé par d’intelligents et avisés entrepreneurs de musique. Cet article important avait paru dans le Monde Musical à l’occasion du centenaire de la naissance de Berlioz. On y verra avec quelle bonne foi et quelle sincérité d’artiste il avait su, en faisant à chacun sa juste part, rendre à Wagner ce qui était à Wagner, et revenir de ses préventions de jeune homme, insuffisamment documenté, sur la « grosse artillerie » du Maître de Bayreuth, un des quatre dieux de son Empyrée musical.

Berlioz, Gluck, Beethoven et Wagner. Ce sont là, n’est-il pas vrai ? quatre noms sous l’égide desquels on peut tranquillement mépriser l’opinion de Scudo, de d’Escherny… et de quelques autres.

JEAN DE MASSOUGNES.

Paris, 20 septembre 1919.

(1) A. Mangeot,

Le Monde Musical, 30 novembre 1903.![]()

(2) Berlioz.

Son œuvre. Richault et Dentu, in-8°, 1870.![]()

![]()

On attend depuis plus de dix mois les Mémoires de Berlioz. Leur publication aurait dû être faite aussitôt après la mort de l’auteur ; telle était, du moins, sa volonté expresse. L’ouvrage est imprimé depuis plusieurs années et les exemplaires en sont déposés à la bibliothèque du Conservatoire. Quelle est donc la cause qui a pu nous en priver si longtemps ?... Pour quiconque s’intéresse à l’art musical, pour quiconque, même, s’intéresse aux choses littéraires, ces Mémoires sont un événement d’une véritable importance ; nous attendons tous avec une sympathie plus ou moins vive, mais avec une égale curiosité, les pages assurément douloureuses où ce génie blessé a rapporté toutes les luttes de son existence, toutes les souffrances de son âme d’artiste. Elle était si vibrante, cette âme, si chaleureuse, si haute, que ses plaintes sauront émouvoir ceux-là même qui ont contribué à son martyre. L’esprit à la fois ironique et passionné de Berlioz, son style pittoresque lui ont donné, comme écrivain, un public qu’il ne recherchait pas et que, comme musicien, il n’a pas trouvé encore.

La chose est au moins surprenante, et, plus tard, on aura de la peine à la croire : ce sont les écrits de Berlioz, c’est le côté littéraire de son esprit qui ont servi chez nous comme de passe-port à son nom. Mais ce n’est pas là le trait le plus singulier de cette singulière destinée, car Berlioz a paru toute sa vie poursuivi par la fatalité des méprises, et parmi tous les grands noms de la poésie et de l’art c’est bien ici l’un de ceux dont la fortune a été la plus étrange. Tour à tour exalté par des amis maladroits pour des qualités qui n’étaient pas les siennes, critiqué et bafoué par ses ennemis pour des défauts imaginaires, les plus antipathiques à la nature de son talent, en un mot, aussi peu compris de ses admirateurs que de ses adversaires, Berlioz, génie profond, pénétrant et tendre, après avoir vu son nom devenir le cri de guerre d’une école superficielle qui devait lui être odieuse, semblait à la fin de sa vie comme perdu sous l’indifférence et le préjugé de tout le public français.

Je sais qu’en voulant remonter le courant de cette indifférence et de ce préjugé, je perdrai mon temps, et voilà tout. La critique, en effet, n’a pas le don des miracles : elle ne peut rendre l’ouïe aux sourds ni la vue aux aveugles ; aussi parlerai-je en vain, mais qu’importe ? « Je sais bien, dit Rousseau, que le lecteur n’a pas grand besoin de savoir tout cela, mais j’ai besoin, moi, de le lui dire ! »

Oui, j’ai besoin de parler ! Il est doux d’admirer à l’écart en oubliant ceux qui s’agitent plus bas ; mais, à la longue, le dédain fatigue l’âme, et c’est parfois un soulagement que de dire pourquoi l’on dédaigne. J’ai hâte, pour braver les sots et pour fixer le souvenir de tant d’émotions profondes, de parler enfin de ces grandes et chères œuvres, aujourd’hui si niaisement ignorées ou méprisées de la plupart, si ardemment aimées de quelques-uns, et, bientôt, acclamées quand même par tous.

Je n’analyserai ici que trois partitions seulement, et ceux qui connaissent l’œuvre considérable de Berlioz s’étonneront, sans doute, de mon silence sur tant d’autres ouvrages aussi importants et peut-être même plus célèbres. En voici les raisons : D’abord, j’ai dû faire choix d’un petit nombre d’œuvres caractéristiques, afin de les étudier plus sérieusement et de faire mieux ressortir le caractère général du talent de l’auteur ; puis, plusieurs œuvres de Berlioz, qui peuvent être supérieures à celles dont je parle, me sont totalement inconnues. Ces œuvres ne sont exécutées nulle part, en France, et, qui plus est, toutes ne sont pas gravées en partition d’orchestre. Il est donc souvent impossible de s’en faire une idée, la partition de piano étant à la grande partition ce qu’est une image d’Épinal à un tableau de maître. J’aurais pu faire comme tant d’autres, et donner hardiment mon opinion sur ce que je ne connais point ; mais cela n’est ni dans mes habitudes ni dans mes goûts ; et puis il me suffit des chefs-d’œuvre que j’ai pu lire ou entendre pour admirer amplement ce beau génie. J’espère, en agissant ainsi, ne pas paraître plus hardi qu’un homme qui se permettrait d’admirer Corneille sur la foi du Cid, de Polyeucte et de Cinna, bien qu’ignorant les Horaces, Rodogune et la Mort de Pompée.

L’Enfance du Christ, Roméo et Juliette et les Troyens, les trois partitions dont j’ai fait choix et qui me sont le mieux connues, si elles ne sont pas absolument les plus belles de Berlioz, sont assurément parmi les premières et peuvent, ce me semble, donner une idée parfaite des divers aspects de son génie.

![]()

Voici d’abord L’ENFANCE DU CHRIST, la seule œuvre de Berlioz dont on entende parfois, aujourd’hui, un fragment de quelque importance. L’Enfance du Christ, trilogie sacrée, dit le titre, est un mystère du Moyen Age en musique. C’était une singulière tentative, à notre époque si éloignée de toute religion et de toute simplicité, que de vouloir retrouver le sentiment pieux, naïf et doux du temps passé ; Berlioz y a réussi d’une façon extraordinaire : sans aucun pastiche de forme, sans autre archaïsme que l’emploi de quelques tonalités du plainchant, sans aucune puérilité de couleur locale, il a su exprimer, de nos jours, toute la profondeur, toute l’élévation, toute la grâce mystique du sentiment chrétien au temps de son plus suave épanouissement. A ce point de vue, l’Enfance du Christ est peut-être la plus étonnante de ses œuvres. Elle n’est cependant pas la plus belle ; il y en a de plus profondes, de plus pathétiques, de plus grandes, mais le public, victime, à son occasion, d’une mystification bien connue, n’ose plus siffler sous le nom de Berlioz ce qu’il a jadis applaudi sous le nom de Pierre Ducré, maître de chapelle imaginaire ; et la Fuite en Égypte, seconde partie de l’œuvre, la seule, à peu près, qui soit jouée au Conservatoire, est passée bon gré, mal gré, à l’état d’une « jolie chose comme M. Berlioz devrait toujours en faire. »

Malgré cette admiration de la foule, la Fuite en Égypte est vraiment un chef-d’œuvre de grâce naïve, unique dans l’art de notre temps. L’ouverture, en style fugué, qui n’est nullement comprise, est, en effet, beaucoup trop délicate pour cela. Son sujet est le rassemblement des bergers devant l’étable de Bethléem ; dès les premières mesures, le thème que proposent les violons, et auquel le va-et-vient de la fugue donne peu à peu le mouvement d’une foule qui se rassemble, a bien cette couleur pieuse et résignée des vieilles légendes gothiques : ce ne sont point les bergers de Judée, ce sont des paysans du treizième siècle qui se rendent sous la neige à la messe de minuit, en chantant un bon vieux noël sans apprêt, sans ornement d’aucune sorte, mais tout imprégné d’amour pour l’enfant Jésus. Ce sentiment est peut-être exprimé d’une façon plus pénétrante encore dans le morceau suivant : « les adieux des bergers à la sainte famille, » adieux d’une tristesse si douce, si tendre, si naïve, que ces bergers qui chantent là semblent pris aux vitraux d’une cathédrale ; je les vois dans de longues robes aux plis droits, tous la tête penchée sur l’épaule, les mains jointes, le visage maigre et étiré, de grosses larmes tombant de leurs yeux rouges, sublimes d’amour et de piété.

Le « repos de la sainte famille, » qui vient ensuite, est le morceau le plus célèbre de la partition : c’est encore un tableau mystique, mais dans une gamme plus riante, à la manière de Van Eyck ; il y a tout un paysage aux gazons verts, aux horizons bleus, « où l’on voit arbres touffus et de l’eau pure en abondance, » où l’âne trouve sa place, où les oiseaux gazouillent au-dessus de la tête des voyageurs qui reposent, où passent en chantant les anges du ciel.

« Saint Joseph dit : Arrêtez-vous

« Près de cette claire fontaine…..

« L’enfant Jésus dormait ; pour lors, sainte Marie

« Arrêtant l’âne, répondit :

« Voyez ce beau tapis d’herbe douce et fleurie,

« Le Seigneur pour mon fils au désert l’étendit. »

La poésie, malgré toute sa grâce, ne peut donner une idée de la musique qui l’accompagne, car il est impossible d’exprimer par des mots l’accent charmant, incomparable, que trouve sainte Marie en parlant de son fils. J’ai vu les natures les moins artistiques s’émouvoir à cette mélodie d’une forme si nouvelle et si simple, d’un caractère à la fois maternel et divin. Oh ! que la parole est une pauvre chose devant une expression pareille ! Eussé-je, pour tenter cette traduction, la naïveté de La Fontaine et le charme de Racine, je ne rendrais jamais toute la simplicité, toute la grâce, toute la pureté ni tout l’amour de ce doux chant de la vierge Marie, et de cette scène où s’endorment sur l’herbe les divins voyageurs, « bercés par des songes heureux, » et adorés par les anges.

La troisième partie de L’ENFANCE DU CHRIST, l’Arrivée à Saïs, est digne en tous points de la seconde, bien qu’elle soit beaucoup moins connue. Il y règne le même sentiment naïf et mystique ; et c’est une preuve de l’extrême finesse du talent de Berlioz, que d’avoir pu, par la richesse infinie des nuances, éviter toute monotonie, en se tenant, pendant le cours d’une composition aussi longue, dans un ordre de sentiments toujours le même. Ma plume est bien loin d’avoir les mêmes ressources, et là où l’artiste a su varier si heureusement les aspects, l’expression, le mouvement, les teintes de son tableau, je ne pourrais, je l’avoue franchement, que me répéter sans cesse sous une forme monotone.

Je ne ferai donc que citer rapidement le duo de Marie et de Joseph arrivant à Saïs, harassés de fatigue, presque mourants, et demandant « l’hospitalité sainte » à toutes les portes de la ville. Là, la légende devient profondément dramatique, sans rien perdre de son caractère de simplicité primitive : c’est un nouveau tour de force. Une porte s’est enfin ouverte pour les malheureux voyageurs, c’est celle d’un homme du peuple dont la famille s’empresse autour des hôtes. Après les avoir entourés de soins de toute sorte, on veut encore leur donner la joie de la musique ; puis-je, sans tomber dans les redites, décrire ce trio pour deux flûtes et harpe qu’exécutent les jeunes Ismaélites ?... Il faut se figurer les timbres des deux instruments ajoutant leur caractère propre au sentiment déjà connu de l’œuvre, et l’on comprendra peut-être la pénétrante douceur de ce beau gazouillement plein de jeunesse. Après avoir ainsi fêté leurs hôtes, les bons habitants de Saïs leur souhaitent une nuit tranquille et les laissent reposer ; puis, cette œuvre charmante finit par une prière.

Je parle en dernier lieu du Songe d’Hérode, la première partie de la trilogie, qui est absolument inconnue du public. Pourquoi ?... Elle est, si je ne me trompe, d’un sentiment moins mystique que les deux autres, ce qui ne veut pas dire qu’elle soit moins belle, mais simplement que l’auteur a puisé son inspiration à une autre source. Je croirais volontiers que cette première partie a été écrite après les autres, dans un moment où Berlioz tendait moins facilement son âme vers cette poésie disparue d’une autre époque. L’air où Hérode exprime ses terreurs est dramatique et d’une tournure grandiose, mais toute moderne ; ainsi du chœur des devins juifs, qui vient ensuite. Il n’y a plus là aucune trace d’archaïsme, ni dans le sentiment, ni dans la forme; ce n’est plus un mystère, c’est un oratorio.

La merveille de cette première partie est la scène de la crèche : la vierge Marie et saint Joseph regardent avec ravissement l’enfant Jésus couvrant de fleurs les jeunes agneaux qui bondissent autour de lui :

« O mon cher fils, donne cette herbe tendre

« A ces agneaux qui vers toi vont bêlant ;

« Ils sont si doux ! Laisse, laisse-les prendre ;

« Ne les fais pas languir, ô mon enfant ! »

Au lieu de la douce mysticité du voyage en Égypte, ce duo de Marie et de Joseph a la grâce élégante et presque raffinée de l’inspiration moderne ; mais quel charme pénétrant, quelle grâce infinie dans cette nouvelle façon de présenter le groupe sacré ! La recherche de la forme est maintenant aussi grande que celle du sentiment : c’est la vierge Marie comme la voyait Raphaël; si la plus suave des Saintes Familles du grand peintre pouvait s’animer tout à coup d’une vie véritable, c’est dans cette langue idéale comme leur beauté que les saints personnages exprimeraient leur tendresse pour l’enfant divin. L’orchestre conserve encore quelques instants le souvenir et comme le parfum de cette scène merveilleuse ; mais à peine a-t-il fait silence, que des voix mystérieuses se font entendre : ce sont les anges que Dieu envoie pour prévenir Joseph et Marie du danger qui menace l’enfant. Là, le mystère reparaît, ou plutôt paraît pour la première fois. Le chœur des anges invisibles, accompagné par l’orgue, les réponses humbles et pieuses des deux époux, et cet hosanna radieux, plein de la joie du ciel, que chantent en s’éloignant les envoyés de Dieu, ce sont là, je le répète, des trouvailles inouïes pour notre époque.

Mais je crains que les personnes à qui l’Enfance du Christ est inconnue ne se méprennent singulièrement et ne s’imaginent que Berlioz a fait là l’œuvre d’un curieux, d’un savant, qui, passionné pour les vieilles légendes, aurait réussi à en tirer tout simplement un heureux pastiche, à peu près comme ce que Balzac, dans ses Contes drolatiques, a pu faire pour les Cent Nouvelles nouvelles et les Contes de la reine de Navarre. Il n’y a rien de cela dans l’Enfance du Christ ; Berlioz n’avait le tour d’esprit ni d’un curieux ni d’un bibliomane, mais une âme de poëte où tous les sentiments humains se reflétaient. Avait-il encore la foi chrétienne, aujourd’hui où cette magnifique source d’inspiration semble tarie pour nos artistes, je l’ignore ; mais ce que j’affirme, c’est qu’en composant l’Enfance du Christ, il a ressenti l’ardeur de cette foi, qu’il a été ému d’amour et de pitié pour l’enfant Jésus comme on l’était au Moyen Age, qu’il a compris tout à coup et profondément la poésie du sacrifice, le charme de la prière et de l’extase, car ce n’est pas avec l’intelligence seulement qu’on crée de pareilles œuvres. Malgré nos pauvres théories des milieux qui veulent tout expliquer par un seul mécanisme, l’Enfance du Christ est une œuvre toute vibrante, qui semble avoir jailli du cœur d’une époque pieuse, et c’est peut-être l’inspiration la plus véritablement religieuse qui ait été trouvée depuis deux cents ans ; mais, que le phénomène, aujourd’hui, soit isolé ou non, on ne fera pas que ce chef-d’œuvre soit un jeu d’esprit : il est, à lui seul, une renaissance de l’art chrétien.

![]()

J’arrive à la symphonie de Roméo et Juliette, l’une des productions les plus belles et les plus originales de l’art moderne. Cette grande œuvre, qui a tracé définitivement la voie de la symphonie expressive, ou, si l’on veut, dramatique, est si peu connue, que pour en faire comprendre le plan et la contexture, j’ai besoin de citer la préface que l’auteur y a jointe : « On ne se méprendra pas, sans doute, dit-il, sur le genre de cet ouvrage. Bien que les voix y soient souvent employées, ce n’est ni un opéra de concert, ni une cantate, mais une symphonie avec chœurs. Si le chant y figure presque dès le début, c’est afin de préparer l’esprit de l’auditeur aux scènes dramatiques dont les sentiments et les passions doivent être exprimés par l’orchestre. C’est, en outre, pour introduire peu à peu dans le développement musical les masses chorales dont l’apparition trop subite aurait pu nuire à l’unité de la composition….. »

En effet, le prologue par lequel débute la partition est un chœur exposant les différentes phases de l’action qui se prépare. Ce prologue existe dans Shakespeare, mais le drame pourrait s’en passer, tandis qu’il est ici comme la charpente de l’œuvre : il rend presque inutiles ces titres de chapitre dans lesquels le musicien annonce le sujet des différentes parties de sa symphonie, procédé d’ailleurs très-naturel et très-légitime, mais qui contrarie, je ne sais trop pourquoi, les idées fixes de certaines gens.

Ici, Berlioz a su innover sans choquer les préjugés de personne : quand le chœur, racontant dans un récitatif les événements qui vont se passer, arrive à l’une des scènes qui doivent être exprimées plus tard par l’orchestre, il quitte aussitôt le ton du récit pour entonner un chant dont les paroles indiquent avec précision le sentiment, ou laisse la parole à l’orchestre pour exprimer ce qu’il vient de dire : c’est ainsi qu’apparaissent dans le prologue le thème principal de la scène d’amour et celui du bal, sur le sens desquels l’esprit ne pourra plus se méprendre quand il les réentendra plus tard sans aucune parole, mais développés avec toutes les ressources de la langue instrumentale.

On voit les immenses avantages que peut offrir la distribution, je voudrais presque dire l’économie de ce plan, et il est inutile, je crois, d’y insister. Pour moi, cette seule ordonnance de l’œuvre me semble un trait de génie, et j’y vois, je le répète, la forme définitive de la symphonie moderne ou de la symphonie de l’avenir, — il faut bien dire le mot, — puisqu’on ne fait plus de symphonies.

Le prologue choral est précédé par un morceau instrumental : Combat, tumulte, intervention du prince, qui est une introduction et comme une ouverture : le motif de l’action dramatique, la haine et la querelle incessante des Capulets et des Montagues s’y dessine, en effet, avec une énergie sans pareille. L’attaque violente des altos, sur un thème emporté et agressif comme l’humeur des Tybalt et des Mercutio, trouve une prompte repartie chez les autres instruments qui s’irritent à leur tour, et peu à peu se mêlent, s’entre-choquent, se battent, jusqu’à ce qu’au plus fort de la lutte, ils soient brusquement interrompus par une voix puissante : les cuivres qui annoncent l’arrivée du prince ont tout à coup dominé ce tumulte par une phrase si impérieuse que tout se tait pour l’écouter. Mais la surprise et le respect n’ont pas éteint toute colère, les défis recommencent à voler de l’un à l’autre, les épées se croisent de nouveau, et la grande voix du prince n’arrive qu’avec peine à calmer ces fureurs toujours renaissantes ; tous s’apaisent cependant et se taisent l’un après l’autre, laissant les violoncelles murmurer les derniers quelques menaces entrecoupées et pleines de rancune. Je ne connais pas de scène instrumentale qui ait une pareille vie.

Je glisse à grand regret sur le prologue et sur ses innombrables richesses : il contient cependant, outre le ravissant scherzetto chanté de la reine Mab, une romance épisodique où la passion est à la fois si ardente et si contenue, où le contralto tient avec l’âme qui se cache dans le violoncelle un dialogue si amoureux et si triste, que l’auditeur se sent déjà comme enveloppé des sentiments qui rempliront tout à l’heure le drame.

La symphonie commence. Roméo, seul, promène sa rêverie autour du palais des Capulets,

« Car il aime d’amour Juliette, la fille

« Des ennemis de sa famille, »

comme dit le prologue. — Entre parenthèses, ces pauvres vers ne sont pas de Berlioz, comme ceux de l’Enfance du Christ, mais de M. Émile Deschamps. — Roméo, dévoré d’amour, conte sa plainte à la nuit qui tombe, et les instruments disent toutes les souffrances, toutes les violentes secousses de son âme, mieux que sa parole même ne saurait le faire. Mais tout à coup les voix les plus graves de l’orchestre, les violoncelles, les contrebasses, les bassons attaquent un allegro fougueux, un peu sourd encore, et comme voilé : c’est le bruit lointain de la fête qui commence ; Roméo écoute, et ces sons l’attirent ; peu à peu il se rapproche, il entre dans la splendide salle inondée de lumière, et alors éclate à son oreille une ivresse de gaîté, une magnificence de joie, telles qu’aucune âme d’artiste n’en a jamais conçues depuis Véronèse….. Qui parle de la musique italienne pour l’expression de la joie ? Elle n’a jamais rendu que le rire, c’est-à-dire l’écorce du plaisir, et dans Rossini même, cette page ne trouverait pas de rivale. Que les inventeurs de milieux artistiques appliquent encore là leurs théories : c’est un Français qui, seul, a exprimé par la musique toute cette splendeur, toute cette grâce, toute cette gaîté folle et sans remords de la fête italienne ; et il nous l’a montrée vivante et jeune dans son charme étincelant, comme s’il eût vécu toujours au milieu de ces enchantements sans fin que ne connaît plus, hélas ! l’Italie elle-même. Les Noces de Cana n’ont ni plus d’éclat, ni plus de lumière, ni tant de joie ; Berlioz a pris tous ses secrets au peintre de Vérone.

Puisse-t-on ne pas voir dans ce que je viens d’écrire un de ces rapprochements tout faits et peu sincères, un de ces procédés habituels à certains maîtres en critique, qui dissimulent par une excursion commode dans un art voisin le peu qu’ils ont à dire sur l’œuvre qui les occupe. Ce sont là jeux de plume que j’aurais, dans tous les cas, mauvaise grâce à vouloir imiter, mais cette fois moins que jamais, je ne m’en sens l’envie ; je ne dis rien de plus que ce que je veux dire, et si mes admirations et mes comparaisons semblent exagérées à certaines personnes, je ne puis répondre qu’en leur souhaitant le bonheur d’entendre cette scène incomparable avec une exécution digne d’elle.

Roméo n’a pu prendre part à tant de gaîté : on a entendu les accents de son désespoir d’amour se mêler un instant aux éclats joyeux du bal. Maintenant, la fête est terminée, une nuit étoilée et sereine étend son voile sur les jardins, et l’on entend sous les arcades les jeunes danseurs s’éloigner en chantant. Ce chœur délicat, au parfum discret comme les senteurs de la nuit, tout rempli des souvenirs de l’amoureuse fête, s’élève tout à coup au milieu du calme dont l’orchestre exprimait si bien la pénétrante langueur ; mais peu à peu les voix se perdent dans l’éloignement, et tout retombe dans ce silence mystérieux et profond qui semble annoncer une grande chose…..

Roméo paraît….. car c’est bien lui, c’est bien sa sauvage douleur que nous reconnaissons dans cette longue et sombre plainte des altos, qui sans cesse semble devoir s’éteindre sous l’accablement et sans cesse retrouve un aliment nouveau dans les profondeurs toujours agitées de l’amour. « Hélas !... et Roméo soupire….. » Pourtant une voix d’espoir s’est fait entendre, les sons doux et voilés des cors ont ébauché ce chant divin que le prologue nous a déjà fait connaître et où l’amour ne respire plus que le bonheur. Roméo tressaille, l’espérance l’envahit tout à coup, et l’orchestre qui s’émeut avec lui semble l’exciter à courir plus vite encore au devant de l’ivresse qui l’attend.

. . . . . « Soudain,

« Pour respirer encor cet air qu’elle respire,

« Il franchit les murs du jardin.

« Bientôt sur son balcon, la blanche Juliette

« Paraît (1) . . . . . . . . . . .

Là commence, dans une langue infinie qui seule était capable de l’exprimer, cette prodigieuse scène d’amour, qui, grâce à la puissante jeunesse d’un art nouveau, a pu égaler celle de Shakespeare. Berlioz comprenait trop bien le grand poëte pour tomber dans l’erreur maladroite de ceux qui l’avaient précédé et de ceux qui l’ont suivi, qui, tous, ont voulu traduire le drame de Shakespeare par un drame lyrique. Il savait que le drame lyrique et le drame parlé sont trop près l’un de l’autre, et que, sous ces deux formes, rien désormais ne pouvait se tenter qui ne fût écrasé par l’œuvre du maître. La désespérante perfection de la tragédie anglaise ne laissait plus rien à dire aux tragédies d’aucune sorte. Seuls, les arts qui se passent de mots, la peinture ou la symphonie pouvaient essayer de traduire l’œuvre première ou de créer à côté d’elle : la traduction, Delacroix l’a faite ; Berlioz a trouvé la création. Maintenant tout est dit sur Roméo et Juliette, dans la symphonie comme au théâtre. Ah ! M. Gounod, vous qui savez, dit-on, comprendre et admirer Berlioz, qu’avez-vous fait?...

Ce que je viens de dire montre qu’il doit m’être impossible d’exprimer ici tous les élans de tendresse, tous les transports brûlants de cette scène, dont les développements musicaux ne s’analysent guère mieux que ceux de la Scène au bord du ruisseau, de la Pastorale. Si vous ne connaissez pas l’œuvre, ou si, l’ayant entendue, vous voulez en évoquer le souvenir, relisez le duo de Shakespeare ; mais, ni les tours les plus habiles, ni les phrases les plus colorées et les plus ardentes ne pourraient jamais dépeindre et communiquer à votre âme le charme tout puissant de cette musique embrasée.

Quand l’amoureuse phrase, que les timbres et les mouvements divers ont colorée de toutes les nuances de la passion, a été tout d’un coup livrée à la masse des instruments à corde qui la chantent une dernière fois dans un délire suprême, — brusquement, dès qu’elle a cessé de se faire entendre, l’orchestre, inquiet, s’agite et prévient les amants de l’approche du jour ; et leur âme, comme la nôtre, se sent blessée par cette froide antithèse de la nécessité vulgaire avec les plus grands enivrements du bonheur.

Le scherzo de la reine Mab est un épisode et comme une oasis où l’âme se repose avec joie après ces grandes émotions. La merveilleuse délicatesse du tissu mélodique, l’originalité de la fantaisie, bien plus franche que chez Mendelssohn, les piquantes combinaisons de timbres et de rhythmes, ont séduit jusqu’aux adversaires les plus déclarés de Berlioz. Ils affectent de ne distinguer dans son œuvre que ce morceau et deux ou trois autres : c’est pourquoi je n’en parlerai pas plus longuement. Qui ne connaît, d’ailleurs, cet éternel procédé des envieux, consistant à exalter les petites qualités d’un homme pour pouvoir amoindrir les grandes ?

La fantaisie riante a disparu et le drame nous reprend. Voici le convoi funèbre de Juliette, d’un effet lugubre et saisissant : c’est une marche fuguée, d’abord instrumentale, que le chœur accompagne par une psalmodie sur une seule note ; puis les voix reprennent la fugue, tandis que l’orchestre fait entendre à son tour la triste psalmodie. La scène suivante est le comble du pathétique. Roméo, que la fausse nouvelle a rappelé de son exil, arrive, fou de douleur, au tombeau des Capulets. Berlioz a suivi le dénouement imaginé par Garrick, où Juliette s’éveille entre les bras de Roméo déjà empoisonné, et, après les derniers baisers et les derniers adieux, se tue pour mourir avec lui. On voit quelles ressources offrait au musicien la scène ainsi conçue : le souvenir de la belle nuit du bal la remplit tout entière, affreusement assombri par ces circonstances fatales ; le joyeux thème d’amour reparaît déchirant et terrible, car rien n’a disparu de la tendresse des amants, mais c’est le désespoir qui remplace l’extase du bonheur.

C’est une conception de génie, que ce contraste sur lequel repose toute la scène : la symphonie y gagne d’abord la parfaite clarté du sentiment dramatique ; puis, quoi de plus propre à exciter cette pitié que les anciens tragiques recherchaient avant tout ? Le rapprochement, toujours présent à l’esprit, du premier élan d’amour de deux êtres oubliant pour eux-mêmes le monde entier, et, seuls sous les étoiles, s’enivrant de leur beauté et de leur jeunesse, — avec l’exaltation farouche de ces mêmes amants qui, mourant l’un par l’autre, s’embrassent maintenant dans leur tombeau, voilà ce qu’a conçu Berlioz et ce qu’il a rendu sous des couleurs tellement effrayantes que, devant ce tableau, le cœur, pénétré de terreur et de compassion, se serre et se sent prêt à se briser….. Heureux ceux qui, pour les émotions de l’art, ont reçu le don des larmes !

Ce morceau contient une dose de sublime beaucoup trop forte pour la moyenne du public : aussi Berlioz, avec la magnifique insolence du génie, conseille-t-il au chef d’orchestre, dans une note, de tourner la feuille et de le passer. Il a raison.

La scène de la réconciliation des deux familles, qui forme le final, « est seule, dit la préface, du domaine de l’opéra ou de l’oratorio. » Les voix y représentent, en effet, des personnalités, comme au théâtre ; la scène est au cimetière, devant le tombeau des Capulels ; le chœur est, d’un côté, la foule des Capulets, de l’autre, celle des Montagues ; et, comme dans le drame, c’est le père Laurence qui les rapproche. Mais le musicien a donné à cette réconciliation une importance à laquelle n’avait pas, je crois, songé Shakespeare, et a su en tirer tout l’effet dramatique que la situation pouvait donner.

Les partisans des Capulets et ceux des Montagues arrivent en foule devant le tombeau et voient de leurs yeux le spectacle affreux qu’on leur avait annoncé. Après le premier abattement de la surprise et de la douleur, devant cette catastrophe nouvelle leur haine soupçonneuse s’éveille et leur fureur va renaître ; mais le père Laurence leur explique ce mystère et la fatale erreur dont furent victimes les deux époux, par un récitatif d’une expression juste, animée, dramatique, comme Berlioz seul en faisait encore. Puis, la voix du bon vieillard s’attendrit :

« Pauvres enfants que je pleure !... »

dit-il, et dans cet air d’un accent si vrai, si ému, exprime toute la tendresse et tous les regrets de son âme paternelle. Cependant le pieux vieillard a compris que cet horrible drame pouvait attendrir d’autres cœurs que le sien et veut que les deux familles s’unissent devant ces deux cadavres unis par la mort. Peu à peu, sa voix, tout à l’heure si douce, prend une singulière énergie ; elle devient terrible, et, inspirée d’en haut, éclate comme la voix puissante du Dieu qu’il invoque :

« Où sont-ils, maintenant, ces ennemis farouches ?

« Capulets ! Montagus ! venez, voyez, touchez !...

« Dieu vous punit dans vos tendresses ;

« Ses châtiments, ses foudres vengeresses

« Ont le secret de vos terreurs

« Entendez-vous sa voix qui tonne :

« Pour que là-haut ma vengeance pardonne,

« Oubliez vos propres fureurs ! »

Cette apostrophe véhémente et grandiose trouble les ennemis ; pourtant, leur haine est trop vivace pour céder si vite :

« Mais notre sang rougit leur glaive !

« — Le nôtre aussi contre eux s’élève ! »

Et, de reproche en reproche, leur colère s’allume de nouveau, les insultes et les défis recommencent ; déjà l’on entend dans l’orchestre la phrase mordante de l’ouverture, qui sonne comme un bruit d’épées.

« Silence, malheureux ! Pouvez-vous sans remords

« Devant un tel amour étaler tant de haine ! »

interrompt le père Laurence d’une voix éclatante ; son zèle s’enflamme, et il adresse à Dieu une prière ardente et sublime pour l’apaisement de tous ces cœurs irrités. Sa foi, son enthousiasme d’apôtre sont exaucés, car les majestueux accents de son indignation, l’autorité de ses commandements ont su dompter l’âme fière des Capulets et des Montagues. Ils reprennent tous, alors, dans un ensemble d’une grandeur sans égale, le serment « d’amitié fraternelle » qu’il leur a proposé.

Cette sèche analyse d’une des pages les plus grandioses de la musique moderne, de ce final conçu dans des proportions colossales et pourtant si riche de nuances, si varié d’accents, forme avec le mouvement passionné de l’œuvre la plus mesquine antithèse. Aussi, j’ai presque regret de mon entreprise ; j’eusse mieux fait, peut-être, de ne pas même indiquer les beautés de cette immense scène, n’ayant ni assez de temps ni assez de force pour les rendre. Ce dont je n’ai rien dit et qu’en effet je ne pourrais jamais exprimer sans entrer dans des détails infinis, c’est le rôle qu’y joue l’orchestre, ses tendresses, ses colères, ses élans, sa puissance et sa majesté. Je m’arrête, en ayant trop dit, peut-être, et triste d’en avoir dit si peu. — Une époque qui laisse passer inaperçues de telles œuvres….. quelle honte !

(1) On

comprend, je pense, que ces vers appartiennent au prologue, et non à la scène

même ; celle-ci est toute instrumentale. A part le chœur des jeunes

Capulets sortant du bal, dont je viens de parler, la marche funèbre, et la

scène de la réconciliation, qui forme le final, Roméo et Juliette est

une œuvre entièrement symphonique. Ces derniers vers, comme ceux que j’ai

cités plus haut, sont donc tirés du prologue, où ils indiquent la situation

correspondante dans le corps même de l’œuvre, et en amènent le thème

principal, « afin de préparer l’esprit de l’auditeur. »![]()

![]()

Les Troyens ont été joués, il y a six ans, au Théâtre-Lyrique : ils ont eu, environ, une vingtaine de représentations. Il est vrai que, deux ans auparavant, l’Alceste de Gluck, chantée à l’Opéra par Mme Viardot et les meilleurs artistes du théâtre, montée avec tout le soin et toute l’intelligence possible, en avait eu quatorze. Que ceux qui ont une intelligence comprennent.

Les Troyens, ou plutôt les Troyens à Carthage, — car cet opéra n’est que la seconde partie d’un double drame lyrique dont le titre général est les Troyens et dont la première phase est la Prise de Troie ; — les Troyens à Carthage sont tirés du quatrième livre de l’Enéide : le sujet est l’amour de la reine Didon et d’Enée qui fait le sacrifice de cet amour pour obéir aux dieux et accomplir les destinées de son peuple. C’est la donnée de la Didon de Piccini, ouvrage où l’on trouve des beautés de premier ordre et que connaîtrait une époque intelligente ; d’ailleurs, il arrivera pour Piccini ce qui est advenu pour Paësiello et son Barbier de Séville : l’œuvre du génie effacera l’œuvre du talent.

Bien que Berlioz, au théâtre, me semble moins véritablement dans son milieu que dans la symphonie, bien que je ne puisse, par exemple, me défendre d’une prédilection pour Roméo et Juliette, je dois dire que les Troyens sont non-seulement un chef-d’œuvre, mais un chef-d’œuvre d’une rare perfection. J’insiste sur cette perfection, parce que la plupart des critiques, malveillants ou innocents, tout en reconnaissant dans cette œuvre deux ou trois passages sublimes « où le génie, disaient-ils, coulait à pleins bords, » se sont plu, cependant, à montrer ces élans de génie comme une bonne fortune de l’auteur qui les aurait rencontrés par hasard, et à les présenter comme isolés au milieu d’un immense fatras d’élucubrations insensées.

Si de tout temps ces énormités niaises, destinées à réjouir la postérité, n’avaient été débitées sur les plus grands chefs-d’œuvre par ceux qui se croient la force de juger, on serait surpris et attristé de cette impuissance des gens cultivés eux-mêmes à saisir les beautés les plus éclatantes de l’art ; mais c’est le cours ordinaire des choses, et là n’est pas ce qui m’étonne. Je veux seulement, et en passant, faire remarquer ceci : comment l’expérience et le bon sens le plus vulgaire n’avaient-ils pas appris à ces pédagogues du bon goût que le génie n’éclôt pas ainsi par hasard dans un terrain sauvage ou ingrat, et que si parfois les grands artistes ont eu de grandes défaillances, jamais un éclair de génie n’est sorti du cerveau d’un homme médiocre ? Ils en sentent l’empreinte, disent-ils, dans telle ou telle page, et cela ne les rend ni plus graves ni plus attentifs pour l’étude des autres ; ils trouvent tout naturel qu’ici, par accident, l’auteur atteigne le plus haut degré du sublime (ils le disent !...), et que partout ailleurs il se traîne dans la médiocrité ; et ce phénomène ne semble les troubler en aucune façon ! Singulières gens ! Qu’est-ce donc pour eux que le génie, et quelle fréquentation constante ont-ils avec lui, pour ne plus même se retourner quand il a passé près d’eux ?...

Voilà de quelle façon sérieuse et recueillie fut étudiée par les directeurs du public la plus belle œuvre qui ait paru au théâtre depuis Spontini. Il m’est absolument impossible de comprendre les différences qu’ils ont cru ou voulu voir entre quelques morceaux et l’ensemble de l’ouvrage ; ce jugement baroque ne peut s’expliquer, ce me semble, que par l’extrême légèreté de l’examen et la déshabitude complète de toute œuvre sérieuse et profonde.

Les Troyens ressemblent peu, en effet, aux opéras contemporains : autant ceux-ci sont brillants, creux, tapageurs, superficiels, uniquement destinés à satisfaire la foule par des formes convenues, autant la partition de Berlioz est discrète, sobre, juste, c’est-à-dire écrite pour répondre non à certaines habitudes du public, mais aux seules exigences de la vérité humaine, de la passion ardente et toujours sincère. Voilà de bien grands mots pour ceux dont le sens artistique est pleinement satisfait par Roland à Roncevaux, Martha, ou Jaguarita l’Indienne….. Berlioz a compris cela et il a dédié son œuvre à Virgile qui l’avait inspirée : « Divo Virgilio ! »

Le lamento qui ouvre la partition est terrible, et cela sans aucune violence d’instrumentation, sans fracas d’aucune sorte : tout y pleure la chute de la belle cité troyenne, dont l’oreille croit entendre au loin l’écroulement. Voici le vent qui chasse devant lui les flammes de l’incendie, voici le palais d’Ucalégon qui s’abîme, voici la foule effarée qui court parmi les décombres ; mais ces traits pittoresques tiennent peu de place : le génie de Berlioz, comme celui de Beethoven, ne cherche dans la note descriptive qu’une indication et comme un prétexte pour le sentiment. Les trombonnes, les basses, les instruments à vent semblent, dans leur chant grandiose, raconter sur le ton de l’épopée antique la ruine immense de la ville, et pendant ce temps les violons gémissent si tristement que toutes les douleurs de ce sombre drame envahissent l’âme tout à coup et la font frémir. C’est comme une tempête de douleur où les larmes deviennent des sanglots, où ces sanglots peu à peu montent, grandissent, jusqu’à ce que l’épuisement les arrête et semble les apaiser. Quelques critiques ont reconnu là une « certaine mélancolie. »

Cette ouverture est suivie d’un prologue parlé dans lequel un rapsode raconte la prise de Troie : le public était naturellement effarouché par ce procédé si nouveau pour lui ; d’ailleurs, ce récit était peu utile, et n’a servi à l’auteur que pour enchâsser sa Marche troyenne, détachée de la Prise de Troie. Je comprends, certes, que Berlioz ait tenu à faire entendre cet admirable chant de fête, une de ses inspirations les plus élégantes et les plus souples, tantôt d’une allure pompeuse et fière, tantôt gracieux comme un sourire avec la voix des femmes ; d’autant mieux qu’il en a fait le chant national des Troyens, l’hymne auquel sont attaches leurs souvenirs et leurs espérances : il devait le faire reparaître dans quelques circonstances saillantes du drame, et dès lors il était important que l’auditeur pût le reconnaître pour y attacher sa véritable signification.

Après ce chœur, qui est comme un complément de l’ouverture, la toile se lève sur les jardins du palais de Didon, à Carthage, où sont rassemblés en foule ses sujets tyriens pour fêter l’anniversaire de leur débarquement sur la rive africaine. Ils chantent au soleil un hymne de reconnaissance pour la belle journée qu’il leur prépare ; mais tout à coup Didon paraît avec sa suite, et tous chantent les louanges de la reine chérie ; la grâce de l’hymne à la nature fait place à la solennité du chant national. Le récitatif et l’air où Didon remercie ses sujets et leur demande leurs bras pour une guerre contre les Numides est une de ces pages où se reconnaît l’infinie délicatesse des maîtres : la majesté y est si bien tempérée par la douceur et la tendresse, que ce ne peut être un roi qui parle, mais bien une reine. Les réponses du chœur sont énergiques, dévouées, et cette sorte de dialogue qui s’engage entre la reine et lui est plein de mouvement et de vie. Des marches d’un caractère et d’une couleur exquise annoncent l’arrivée des matelots, des laboureurs que Didon a voulu récompenser dans cette fête, puis le peuple en masse recommence ses acclamations.

Cependant, malgré les chants joyeux, malgré l’amour de ses sujets, une « étrange tristesse » reste empreinte sur le front de la reine, qui confie à sa sœur Anna cette souffrance vague dont elle-même ignore la cause. Anna devine et sourit….. « Vous aimerez, ma sœur ! » dit-elle ; mais Didon s’indigne : le souvenir de son époux est encore vivant dans son cœur ; elle le croit, du moins, et veut le dire….. Peu à peu les paroles de sa sœur « font naître dans son sein comme un espoir confus » à la douceur duquel elle résiste avec peine….. elle se débat pourtant contre cette pensée nouvelle qui étonne sa pudeur et sa fidélité de veuve, et dans ce cri si profondément pathétique : « Sichée ! ô mon époux, pardonne ! » appelle à son secours toutes les forces du souvenir. — Tous ces replis du sentiment : la tendresse d’une sœur, le charme enivrant d’un avenir d’amour, les cris de la passion qui va rompre ses chaînes, la voix du devoir et du souvenir qui s’indignent, tous ces mouvements de l’âme que j’indique à peine, le musicien, dans ce duo si riche, si vrai, si dramatique, leur a donné une délicatesse ou une vigueur, un accent, un souffle passionné qui en semble l’expression absolue et parfaite. — A la représentation, le contralto chargé du rôle d’Anna avait une voix ridicule, et c’est du duo que l’on a ri.

On annonce l’arrivée des Troyens, qui, jetés par un naufrage sur la côte d’Afrique, viennent demander un asile ; bientôt, ils entrent au son de la marche troyenne qui reparaît à l’orchestre, mais dans « le mode triste. » Au même moment se répand la nouvelle d’une invasion des Numides : Énée se nomme alors, et, après avoir confié son fils à Didon, après avoir adressé à cet enfant l’adieu grave et touchant d’un héros, il se met à la tête des Carthaginois et des Troyens qu’il entraîne tous au combat dans un magnifique élan d’enthousiasme.

Le second acte est une symphonie avec de simples pantomimes sur la scène, comme dans la Fonte des balles du Freyschütz. Malgré ce précédent fameux, tout un acte symphonique était une nouveauté un peu trop forte pour le bon public, qui le fit bien voir à l’auteur, et le second acte fut supprimé dès la deuxième représentation. L’idée était cependant très-naturelle et très-heureuse : la scène étant presque exclusivement pittoresque, pouvait se passer facilement de la voix humaine et y gagnait même en vie et en vérité ; mais le majestueux public des premières représentations ne raisonne pas tant que cela ; il se sent le maître, et il juge….. voilà tout. N’ayant pu assister à la première représentation, je ne connais pas ce second acte, car la partition d’orchestre des Troyens n’a pas été gravée, et l’on comprend l’insuffisance d’une partition de piano pour rendre une œuvre descriptive où l’effet gît souvent dans l’emploi de tel timbre plutôt que de tel autre, où les moindres détails d’instrumentation peuvent avoir une importance considérable. Je ne connais pas cette symphonie et n’en parlerai pas, mais je suis absolument fixé sur sa valeur : elle a été sifflée, donc elle est originale et grande, deux qualités que le public ne pardonne pas.

Quant au troisième acte, il est la lumière du chef d’œuvre ; on est arrivé à ce point où le grand artiste, vivant dans sa création comme un roi dans son royaume, se sent maître de son inspiration et la règle à son gré. La conduite de ce troisième acte est merveilleuse : le sentiment, d’abord de la grâce la plus délicate, grandit peu à peu avec les diverses situations du drame pour arriver aux dernières limites du sublime. Je me fais peu d’illusions sur le compte de nos critiques, mais, malgré tout, je ne m’expliquerai jamais parfaitement comment ceux qui ont senti ou à peu près quelques-unes de ces beautés, ont pu ne pas saisir dans son ensemble l’admirable unité de ce seul acte.

Le théâtre représente les jardins de Didon sur le bord de la mer ; la reine a voulu fêter l’hôte qu’elle aime, et l’orchestre semble comprendre qu’il ne s’agit plus d’une solennité pompeuse comme au premier acte, mais d’une fête d’amour, car le grand chant tyrien qui lui sert de thème pour la marche sur laquelle entrent les deux amants, est devenu doux, léger et caressant comme un souffle. Puis viennent les ballets, et jamais, depuis Gluck, un air de danse n’avait ainsi reflété le sentiment de l’action : tout n’est que tendresse et mélancolie dans ces apparentes réjouissances qui ne peuvent tromper l’âme ; le pas des esclaves nubiennes, malgré son rhythme saccadé et la piquante sauvagerie de ses timbres, est plaintif, lui aussi, comme toute musique populaire, et, de même que dans l’œuvre entière de Berlioz, la couleur n’a pu faire oublier le sentiment.

Cependant, c’est encore trop de joie pour l’âme déchirée de Didon ; elle éloigne ces danseurs importuns et demande son poëte, qui chante en l’honneur de Cérès un hymne frais et gracieux comme la blonde déesse. Mais la voix même du poëte ne peut adoucir les pensées de la reine ; c’est la voix d’Énée qu’il lui faut entendre :

« Énée (dit-elle), ah ! daignez achever

« Le récit commencé de votre long voyage

« Et des malheurs de Troie. Apprenez-moi le sort

« De la belle Andromaque..... »

Esclave de Pyrrhus, répond Énée, elle s’est laissée toucher par l’amour de son vainqueur, dont elle est devenue la femme.

« Quoi ! la veuve d’Hector !...

(s’écrie Didon)

« O pudeur ! Tout conspire

« A vaincre mes remords, et mon cœur est absous ! »

Les violoncelles et quelques instruments à vent au timbre grave répondent à ce cri par une phrase d’un rhythme violent, inégal, sauvage, qui tient de la terreur et de la joie : c’est la conscience qui cherche à se tromper elle-même et trouve tout à coup une lueur d’espoir.

« Andromaque épouser l’assassin de son père,

« Le fils du meurtrier de son illustre époux !... »

Didon s’indigne, mais déjà avec moins de force, et la réponse de l’orchestre semble aussi s’adoucir, car la reine se compare à Andromaque cent fois plus coupable qu’elle….. « tout conspire à vaincre ses remords, et son cœur est absous. » Cependant le jeune Ascagne, appuyé sur ses genoux, lui enlève doucement son anneau nuptial ; Énée, la sœur et les amis de Didon comprennent la lutte de son âme et désirent voir cesser ses remords ; ils s’apaisent, en effet, et peu à peu Didon s’abandonne à cet amour qui l’avait effrayée comme un crime. C’est là ce prodigieux quintette, cette page si profondément remuée, dont le seul souvenir me fait frémir encore, qui commence par les plus violentes tempêtes de l’âme, puis, un instant éclairé par cette grâce tendre qui est le propre du génie de Berlioz, s’éteint majestueusement dans le calme et la plénitude du bonheur.

La nuit est descendue, « nuit splendide et charmante » et sa douceur envahit sans peine ces cœurs déjà attendris. Tous se lèvent et saluent la nuit divine dans un chant dont la suave et pénétrante poésie n’est comparable à rien de ce que la musique a produit dans ce genre. C’est le septuor avec chœur dont on a tant parlé pour faire disparaître dans son éclat tout le reste de l’œuvre ; d’ailleurs, si ce morceau est le seul qui ait été compris, cela s’explique par son côté pittoresque, car on n’est guère sensible, aujourd’hui, qu’aux effets extérieurs. La pédale persistante qui accompagne le chant et qui rend avec tant de bonheur les bruits monotones et doux des nuits d’été, est seule cause du succès ; c’est d’ailleurs un trait de génie, et le public peut quelquefois admirer avec intelligence. Mais rien n’autorise à placer ce septuor au-dessus ni du quintette qui le précède, ni du duo qui le suit, où l’auteur, dans un sentiment analogue, a su s’élever plus haut encore.

J’ai dit, en commençant, que dans cet acte le sentiment s’agrandissait peu à peu comme dans un vaste crescendo, et nous voici parvenus au point où il est, en effet, arrivé si haut, qu’il ne rencontre plus au niveau de son vol que les plus sublimes coups d’ailes de Gluck et de Beethoven. Énée et Didon sont restés seuls dans cette « nuit d’ivresse et d’extase infinie, » et leurs voix s’unissent pour la bénir dans un hymne d’amour qui monte jusqu’aux étoiles. Mais Didon, toujours inquiète et comme pressentant l’avenir, veut amener Énée à parler de son amour, et d’une voix tendre comme une caresse :

« Par une telle nuit, le front ceint de cytise,

« Votre mère Vénus suivit le bel Anchise

« Aux bosquets de l’Ida, »

dit-elle ; et Énée frémissant, répond :

« Par une telle nuit, fou d’amour et de joie,

« Troïlus vint attendre aux pieds des murs de Troie

« La belle Cressida. »

Puis, tous deux, dans l’extase de la félicité parfaite, disent de nouveau à la belle nuit leur chant de reconnaissance. On voit que cette scène est imitée du Marchand de Venise, de Shakespeare, mais ce que l’on ne peut voir, c’est l’exquise et profonde tendresse de la musique qui revêt la pensée du poëte. Le doute dévore le cœur de la malheureuse Didon ; il lui faut des paroles d’amour, et alors recommence ce dialogue à la fois ardent et chaste, discret et passionné qui est comme une volupté de l’âme :

« Par une telle nuit, le fils de Cythérée

« Accueillit froidement la tendresse enivrée

« De la reine Didon. »

Énée lui donne alors ce doux démenti si ardemment espéré :

« Et dans la même nuit, hélas ! l’injuste reine,

« Accusant son amant, obtint de lui, sans peine,

« Le plus tendre pardon. »

Une dernière fois, leurs âmes perdues dans l’infini de l’amour chantent les astres bénis qui les éclairent, puis leur dernier instant de bonheur a disparu. Un seul mot peut rendre le caractère de ce morceau : il est sublime, mais dans le sens propre du mot, c’est-à-dire qu’il élève l’esprit à des hauteurs inconnues ; pour moi, il m’est impossible de me chanter à moi-même cette mélodie divine sans lever invinciblement les yeux vers le ciel et sans me sentir envahi tout à coup d’un enthousiasme étrange qui semble me ravir à la terre.

Le quatrième acte débute par la chanson d’un jeune matelot troyen regrettant sa patrie, pour laquelle je donnerais en bloc tous les opéras comiques que M. Auber et son école « éminemment française » fabriquent à la douzaine depuis soixante ans. Cette chanson n’a rien de commun avec les éternelles ballades dont sont parsemés tous nos opéras modernes : elle ne se greffe pas maladroitement et sans raison sur l’action dramatique, mais, par ces mélancoliques regrets de la patrie troyenne, elle ajoute une nuance nouvelle au sentiment de l’œuvre.

L’enfant, qui se balance au haut d’un mât, s’endort au milieu de son chant, et, à ce moment, les chefs et les soldats troyens envahissent la scène, s’entretenant des voix menaçantes et mystérieuses qui leur ordonnent sans cesse de chercher l’Italie. Ces voix retentissent de nouveau à leurs oreilles….. Il faut partir ! Énée s’avance, dans une agitation, dans un trouble extrême :

« Inutiles regrets !... Je dois quitter Carthage !

« Didon le sait... son effroi, sa stupeur

« En l’apprenant, ont brisé mon courage...

« Mais je le dois... il le faut !...

« Non, je ne puis oublier la pâleur

« Frappant de mort son beau visage.

« Son silence obstiné, ses yeux

« Fixes et pleins d’un feu sombre... »

Citer ces vers que Berlioz a faits lui-même et qu’il a comme moulés sur son inspiration musicale, c’est peut-être rendre quelque chose de l’hésitation cruelle, des alternatives d’attendrissement et de courage qui remplissent ce grand monologue d’Enée. Les combats intérieurs qu’a déjà soutenus la pauvre reine, son amant les supporte à son tour ; la lutte entre le devoir et l’amour reparaît, mais là où Didon, puisant sa seule force dans le souvenir, a succombé, Enée triomphera par l’héroïsme d’une âme vaillante et pieuse ; voilà les nuances, les oppositions de sentiments où se plaisent les maîtres. C’est surtout dans l’andante de cet air :

« Ah ! quand viendra l’instant des suprêmes adieux… »

que Berlioz a déployé toute la tendresse et toute la profondeur d’émotion de son génie. Cet air peut prendre place auprès de ceux de Gluck, et, pour qui sait comprendre, c’est là le plus glorieux éloge qu’un musicien puisse espérer.

Énée a décidé d’accomplir son sacrifice : il partira….. les dieux l’ordonnent, mais non pas sans revoir une dernière fois celle qu’il abandonne ainsi. Les spectres des héros troyens l’entendent et redoutent sa faiblesse ; ils paraissent à ses yeux, terribles : « Il faut partir ! disent-ils. Plus de retard ! Pas un jour !... Pas une heure !... » Énée obéit et ordonne le départ. Il tourne encore une fois les yeux vers le palais de Didon, il lui adresse de loin des adieux d’une tendresse déchirante ; puis il arrache son âme à cette dernière et douloureuse joie... il part, et tous montent sur les vaisseaux aux cris de : « Italie ! Italie ! »

Le dernier acte est effrayant dans sa tragique monotonie. Il est rempli tout entier par l’immense douleur de Didon, par sa colère, ses regrets, ses adieux au bonheur et à la vie et par le sombre désespoir qui la pousse à se donner la mort. Comment suivre, dans ses mille replis, ce drame intérieur, grandiose et pathétique par sa simplicité même ?... Il n’y a pas d’exemple d’une situation aussi écrasante acceptée d’une façon aussi simple, sans aucun subterfuge de mise en scène ni remplissage d’aucune sorte : Didon, rien qu’elle et son incurable douleur ; Anna, triste, inquiète, qu’on aperçoit à peine, tant l’âme est préoccupée de sa sœur ; les prêtres de Pluton et leur admirable chant funèbre, voilà tous les éléments de ce dénouement lugubre qui glace le cœur d’épouvante. Chaque mesure de cet acte mériterait d’être analysée, et comment le faire ? Au moins faut-il citer les imprécations d’Anna et de Narbal, se détachant violemment de ce majestueux hymne au Repos éternel que chantent les prêtres, les derniers regrets et le dernier cri d’amour de Didon, et cette succession de tierces et de secondes qui les accompagnent, en donnant à la douleur on ne sait quelle étrange cruauté...

Il faut se borner là ; il faut s’arracher au souvenir aimé de ces grandes émotions, en renonçant à les traduire. Peut-être suis-je entré déjà dans des développements trop longs pour ceux à qui l’œuvre de Berlioz est inconnue, et pourtant je suis certain d’avoir paru rapide et incomplet à ceux qui la connaissent et savent quels respects elle commande. Je sais combien de volumes ont été faits sur Shakespeare, sur Corneille, sur Gluck, sur Beethoven, je sais aussi combien en seront écrits sur Berlioz, et je n’ignore pas à quel point cette étude est superficielle et hâtive. Mon excuse est dans la forme même dont je dispose : là où il faudrait un livre, je fais une brochure. J’apporte simplement à la base de l’édifice futur une pierre sans résistance et sans solidité que remplaceront, plus tard, ceux qui bâtiront mieux que moi.

![]()

Telle est l’œuvre avec laquelle Berlioz, dans toute la sûreté et la maturité de son génie, vint échouer comme un débutant devant les banquettes du Théâtre-Lyrique. Je sais qu’à part Mme Charton-Demeur, noble et passionnée dans le rôle de Didon, le reste de l’exécution était pitoyable, que le ténor, le pieux et tendre Enée, semblait un héros de la halle, etc… mais l’avenir ne s’inquiétera pas de cela : il se refusera même à le croire, ou plutôt il enregistrera cette insolente sottise de notre époque à côté de tant d’autres dont on se moque depuis des siècles. Il nous égalera aux contemporains de Shakespeare, de Beethoven et de presque tous les grands génies.

Peu d’injustices, toutefois, ont été aussi complètes, aussi éclatantes que celle du public français pour Berlioz, et, en dehors de l’inaptitude ordinaire de la foule à saisir les grandes choses, il y a des causes particulières qui peuvent jusqu’à un certain point expliquer cette erreur de toute une époque. L’examen de ces causes, bien qu’il puisse nous entraîner dans d’assez long développements, me semble ici indispensable. Tant de contestations devant un génie aussi incontestable sont un fait trop singulier pour ne pas mériter une explication complète ; cette explication, on ne l’a pas donnée, encore, et je tiens à le faire pour le grand nombre de ceux qui ne reconnaissent le mérite que dans le succès.

D’abord, et avant tout, le caractère élevé, poétique, discret et distingué du talent de Berlioz, sa fierté devant les habitudes niaises du public, auquel il ne fit jamais la moindre concession, suffiraient pour motiver l’éloignement de la foule ; cette raison est la principale, et j’y reviendrai.

Mais il y a encore à cette prévention générale contre l’œuvre de Berlioz une sorte de cause historique, qui est aussi d’une grande importance, et que je vais expliquer en quelques mots. — J’ai dit, malgré les Troyens, comme je le dirais de Beethoven malgré Fidelio, que le talent de Berlioz était symphonique plutôt que théâtral. Or, à l’époque où parurent ses premières symphonies, c’est-à-dire à l’époque des plus grands succès de Rossini et de l’opéra italien, ce genre était absolument inconnu en France. Le plus grand génie de la symphonie, Beethoven, commençait à peine à y pénétrer, et malgré le grand nom qu’il avait déjà acquis en Allemagne, ne rencontrait chez nous qu’opposition ou froideur. — On sait que sans la persistance presque héroïque d’Habeneck devant la résistance des musiciens d’alors, nous en serions peut-être encore à ne pas connaître les œuvres de Beethoven. — Quoi qu’il en soit, jusqu’à ces dernières années, les deux ou trois cents abonnés du Conservatoire furent les seuls à entendre ces merveilles, et, avant la belle et heureuse tentative de M. Pasdeloup, la masse du public n’avait absolument aucune habitude, ni même aucune notion du genre symphonique. Dès lors, et étant donné cet axiome indiscutable, que le public est ennemi de toute nouveauté, quel accueil pouvait recevoir de lui la Symphonie fantastique, Harold en Italie, Roméo et Juliette, la Damnation de Faust, etc.,….. œuvres conçues dans une forme inconnue, présentées par un auteur inconnu ? La réponse est évidente. Ajoutez à cela que Berlioz se laissa, je ne sais comment, mettre à la tête des romantiques, quoique son tempérament soit absolument à l’opposé de cette école superficielle, et que, par cela même, son opéra de Benvenuto Cellini (écrit, jusqu’à un certain point, dans cette tendance), bien que supérieur à la plupart des œuvres modernes, est loin d’avoir la grande tournure et l’originalité de ses autres partitions. — Symphoniste et romantique, deux fois novateur, c’était trop. On plaisanta sur des œuvres que, le plus souvent, on n’avait pas entendues, et, le préjugé une fois enraciné….. vous savez que pour l’arracher il faut des miracles.

Aujourd’hui, grâce à l’éducation des Concerts populaires le moment ne peut être éloigné où ce public, qui revient vers Wagner avec un enthousiasme presque aveugle, comprendra le prix des chefs-d’œuvre qu’il a si longtemps méconnus. Je sais bien que Wagner et Berlioz n’ont aucun point de ressemblance, malgré l’éternel rabâchage des ignorants de la critique ; que Wagner a, quand il lui plaît, la douce médiocrité qu’il faut à la foule, et que ses grandes inspirations ont des côtés violents qui peuvent la prendre d’assaut, tandis que Berlioz émeut moins les nerfs et davantage l’âme ; mais, malgré tout, nous entendrons bientôt applaudir Roméo et Juliette, par la force même des choses, et parce que cela ne peut pas être autrement. Je désespère davantage du succès des Troyens, car le public du théâtre, aujourd’hui, au lieu d’être neuf, comme l’autre, est, au contraire, blasé et gâté jusqu’à la moelle. Les Italiens ont perdu pour longtemps la scène française, et l’on ne peut espérer le succès d’aucune œuvre sérieuse là où Gluck et Spontini laissent les salles vides.

Un autre motif qui rend très-souvent les œuvres de Berlioz difficiles à pénétrer, même pour la partie intelligente du public, c’est la rareté et l’extrême faiblesse de leur exécution. Chaque maître a sa manière, ce qui implique non-seulement des formes qui lui sont propres, mais encore un tour d’esprit, une habitude poétique toute personnelle ; si les exécutants ne sont pas pénétrés de ce caractère intime du musicien qu’ils traduisent, s’ils exécutent Beethoven comme Mozart et Mendelssohn comme Haydn, leur interprétation sera pitoyable et les œuvres entièrement défigurées. Je n’insiste pas là-dessus : cette remarque n’a assurément rien de nouveau et me semble même presque oiseuse ; mais d’où vient qu’on ne l’a jamais entendu faire à propos des lamentables mutilations des œuvres de Berlioz ? Jamais, cependant, musicien n’eut autant à se plaindre de l’insuffisance de ses interprètes. Ses œuvres, toutes d’expression et de passion, sont coupées sans vergogne, jouées par petits fragments, dénaturées dans leur instrumentation au point de devenir méconnaissables, dénaturées dans les mouvements d’une façon désastreuse, dénaturées enfin dans les nuances les plus simples, les plus indiquées du sentiment. — D’où vient cela ? C’est que le style de Berlioz, qui ne ressemble à aucun autre, est encore inconnu des chefs d’orchestre et des artistes ; il faut, de toute nécessité, qu’il soit étudié et compris par eux pour qu’ils puissent le présenter au public d’une façon intelligible.

Ainsi, j’ai entendu deux fois, aux Concerts populaires, la scène du Bal chez Capulet. Le larghetto qui précède le bal, destiné à peindre la tristesse de Roméo errant autour du palais de Juliette, était joué mollement, sans expression, et dans un mouvement tellement ralenti qu’il était impossible de suivre la continuité du fil mélodique, si apparent, cependant, et si facile à saisir dans le mouvement normal. Les musiciens de M. Pasdeloup ont montré là qu’ils n’avaient pas le sens de la symphonie dramatique et de ces mélodies si serrées qu’elles ont, sans le secours de la parole humaine, toute la précision du récitatif….. Je constate d’ailleurs ce fait sans étonnement ; où ces jeunes musiciens auraient-ils pu acquérir ce sens qui leur manque ? Ils n’ont pas été élevés dans l’interprétation de la « musique expressive, » dans l’interprétation de Gluck, de Spontini, des dernières œuvres symphoniques de Beethoven (j’appelle ainsi ses derniers quatuors aussi bien que la neuvième symphonie) ; quant aux magnifiques chefs-d’œuvre de ce maître qu’ils exécutent journellement avec talent, la source de leur beauté est différente, et ceux de ces chefs-d’œuvre qui se rapprochent le plus du genre dont je parle, comme la Symphonie pastorale, par exemple, sont aussi ceux dont l’exécution est la plus imparfaite.

Quelques mots sont nécessaires pour expliquer ma pensée, qui ne serait peut-être pas claire pour tous. Il y a deux genres de symphonie absolument distincts : la symphonie d’Haydn et de Mozart, cadre musical aux formes convenues, que le compositeur remplit pour le seul plaisir de l’oreille, qui développe un thème et non un sentiment ou une action, et la symphonie expressive ou dramatique qui tient comme le milieu entre ce genre et le drame lyrique. C’est Beethoven qui a fait entrer la symphonie dans cette voie nouvelle, la seule qui pût convenir au génie des sociétés modernes, où la beauté ne se trouve plus dans le calme et ne peut se traduire que par « l’expression. » La Symphonie pastorale, la symphonie en la, la symphonie avec chœurs et les derniers quatuors sont les œuvres dans lesquelles Beethoven a suivi le plus hardiment la pente de son génie expressif ; mais, soit par un reste de respect pour la tradition, soit par une sorte d’indifférence ou de dédain, il n’a pas toujours indiqué comme dans la Pastorale, l’enchaînement précis d’idées et de sentiments qu’avait suivi son esprit dans la composition de l’œuvre ; il en résulte souvent pour l’auditeur un trouble, une surprise extrême devant les contrastes inexpliqués dont fourmillent ces grandes pages : c’est comme un opéra de Gluck dont les paroles auraient été perdues. Il ne faut pas chercher ailleurs la cause qui rend obscure pour tant de gens la « dernière manière » de Beethoven.

Berlioz est entré franchement dans la voie que Beethoven avait ouverte, et son système, il faut le dire, est plus complétement logique que celui de son maître. Sa symphonie n’est pas seulement le développement d’un sentiment, elle va jusqu’à décrire une action dramatique (ce qui existe, d’ailleurs, dans la Pastorale), et, chose indispensable que Beethoven a souvent négligée, Berlioz précise par un titre le sujet de chaque morceau, afin que l’auditeur puisse apprécier jusque dans les moindres intentions toutes les nuances des sentiments qu’il y exprime. Il mêle aussi les voix au développement instrumental, ainsi que l’a fait Beethoven dans la 9e symphonie, et ce procédé, employé avec un tact parfait, lui sert à rendre encore plus précise et plus claire la partie symphonique. C’est ce qui fait de Roméo et Juliette une œuvre à part, un chef-d’œuvre type dont la contexlure admirable ne sera pas perdue, je l’espère, pour les compositeurs de la génération présente. C’est un nouveau moule symphonique qui leur est offert, et qui présente de trop belles ressources pour qu’ils puissent manquer de s’en servir un jour. — Il y aurait beaucoup à écrire sur cette transformation de la symphonie, qui est un des faits les plus importants de l’art moderne, mais, ici, je ne puis que l’indiquer. Ce que j’ai dit suffit pour montrer qu’une symphonie expressive exécutée comme une symphonie ancienne, c’est-à-dire sans la préoccupation constante de pénétrer le sentiment et de le rendre, est un contre-sens absolu et un chaos impénétrable. Or, nos exécutants n’ont pas encore suffisamment reconnu la démarcation profonde qui existe entre ces deux genres, et c’est pourquoi la symphonie avec chœurs est partout mal interprétée, pourquoi M. Pasdeloup rend assez imparfaitement la Pastorale et semble peu comprendre Roméo et Juliette.

L’analyse que j’ai faite de cette symphonie, montre, je crois, jusqu’à l’évidence, qu’un fragment détaché ne peut avoir de sens, surtout pour ceux à qui l’œuvre est inconnue : l’enchaînement dramatique disparaît complètement, l’esprit ne peut se créer à l’aise cette sorte de décor intérieur nécessaire à l’encadrement des scènes que lui retrace la musique ; aussi l’auditeur, ignorant la situation ou en étant brutalement averti par quelques lignes d’un programme, se trouve mal préparé, et ne pourrait comprendre, dans le cas même où les exécutants comprendraient mieux que lui, ce qui n’est pas.

Il faut ajouter à ces fautes contre la vérité expressive les fautes matérielles les plus grossières, par exemple la suppression ou la quasi-suppression des harpes dans cette magnifique scène du bal. Berlioz indique là huit harpes au moins, et la plus vulgaire intelligence des proportions montre que ce nombre ne peut être réduit, à peine de voir disparaître absolument l’effet des harpes sous le tutti fougueux et éclatant de l’orchestre. C’est ce qui arrive aux concerts populaires : les deux harpistes qu’on y voit faire de grands gestes ne peuvent parvenir à faire entendre une note, et, cette partie étant d’une importance extrême, on juge quel vide et, par suite, quelle confusion en résulte, tout le temps que dure le rôle des harpes. Voilà de ces choses qu’un homme comme M. Pasdeloup ne devrait jamais se permettre ; je n’ai pas à rechercher les raisons qui ont pu lui faire commettre cette faute ; mais quelles qu’elles puissent être, il est impardonnable : il vaudrait mieux, selon moi, ne pas jouer l’œuvre que la mutiler.

On pourrait citer d’autres faits du même genre et tout aussi graves, mais cela m’entraînerait trop loin. Ce qu’il est utile de constater, c’est que, par inintelligence de l’œuvre, d’un côté, par négligence, de l’autre, les artistes qui nous font entendre Berlioz nous le défigurent d’une incroyable façon. Et je tiens à insister sur ce fait, afin qu’on n’en méconnaisse pas l’importance ; je veux aussi faire remarquer que Berlioz n’est pas le seul à souffrir de ces tristes mutilations : les classiques eux-mêmes n’en sont pas exempts. Ainsi, lorsque j’entendis, aux Concerts populaires, la scène d’amour de Roméo et Juliette, son exécution terne et froide me fit éprouver le même sentiment pénible que j’avais ressenti, quelques années auparavant, en entendant dans la même salle le morceau le plus admirable, peut-être, de la musique expressive : l’ouverture d’Iphigénie en Aulide. Cette ouverture pathétique, grandiose, terrible, qui a passionné à si juste titre toute la grande époque de la musique, ne produisit aucun effet, tant le sentiment en était dénaturé ! Et cependant toutes les notes en étaient rendues avec exactitude ; c’est l’âme qui ne s’en dégageait pas.