La Prise de Troie

compte-rendu par

Adolphe Jullien

Le Théâtre, No. 25, Janvier 1900 (I), p. 6-14

|

|

La Prise de Troiecompte-rendu par Adolphe JullienLe Théâtre, No. 25, Janvier 1900 (I), p. 6-14 |

|

Cet article, le deuxième écrit par Adolphe Jullien à l’occasion des représentations en 1899 et 1900 de la Prise de Troie à l’Opéra, a été transcrit d’après Le Théâtre de janvier 1900, dont un exemplaire est dans notre collection. Le premier est reproduit sur une page séparée sur ce site. Sauf correction d’erreurs évidentes nous avons conservé la syntaxe et l’orthographe de l’original.

Les images ci-dessous à la fin du compte-rendu sont reproduites dans l’ordre où elles se trouvent dans l’article du Théâtre.

![]()

ACADÉMIE NATIONALE DE MUSIQUE

La Prise de Troie

OPÉRA EN QUATRE ACTES D’HECTOR BERLIOZ

Voilà déjà longtemps que les amis et les partisans de Berlioz réclamaient la mise en scène, à Paris, du seul de ses ouvrages qu’il ne put jamais voir représenter ni même entendre exécuter ; mais ces discours étaient en pure perte. Il n’y a guère plus d’un an que les directeurs de l’Opéra prirent la détermination de représenter la Prise de Troie et de donner à Berlioz mort, s’il en peut jouir de là-haut, la grande satisfaction après laquelle il a couru toute sa vie et qu’il ne se consola pas d’avoir vue lui échapper.

M. Bertrand, en arrivant à la tête de l’Opéra, avait bien manifesté l’intention de rendre ce suprême hommage à Berlioz, mais peut-être en serait-it resté là si son collaborateur, M. Gailhard, plus jeune et plus prompt à voyager, n’était allé, l’an dernier, entendre la Prise de Troie à Carlsruhe, avec l’éditeur Choudens, et n’était revenu de là-bas tout enthousiasmé. De ce jour, il fut décidé que l’opéra de Berlioz se jouerait sur notre première scène lyrique — en attendant peut-être les Troyens à Carthage — et la réalisation de cette promesse ne s’est pas fait attendre. Aussi peut-on dire, avec quelque apparence de raison, que c’est à M. Félix Mottl qu’est due la représentation de la Prise de Troie à Paris, car s’il ne l’avait pas jouée à Carlsruhe, M. Gailhard ne serait pas allé l’entendre, n’aurait pas pu se rendre compte de l’effet qu’elle produit à la scène, et nous en serions peut-être encore à la voir venir.

C’est donc le moment ou jamais de rappeler comment M. Félix Mottl se montra de tout temps l’apôtre le plus zélé de Berlioz qui fut en Allemagne… Mais reprenons les choses de plus haut. Il y a dix ans environs que l’éditeur Choudens, mû par un sentiment de pieuse admiration pour Berlioz, publia sa vaste composition des Troyens, sans changement ni coupure, en se guidant sur la partition autographe que le maître a léguée au Conservatoire et aussi sur un exemplaire unique, ou peu s’en faut, que Berlioz avait fait graver sans nom d’éditeur (avant d’avoir coupé ses Troyens en deux ouvrages : La Prise de Troie et Les Troyens à Carthage), et qu’il avait envoyé à son fils en y inscrivant cette touchante dédicace : « Mon cher Louis, garde cette partition, et qu’en te rappelant l’âpreté de ma carrière, elle te fasse paraître plus supportables les difficultés de la tienne ! »

Comment cette précieuse épave et aussi une miniature représentant Berlioz en 1859 étaient-elles allées échouer chez un marchand de curiosités de Genève, où un chef d’orchestre de cette ville, Hugo de Senger, les avait achetées ; comment arrivèrent-elles ensuite, le portrait entre les mains de M. Ernest Redon, à Bordeaux, la partition entre les mains de M. Alexis Rostand, à Marseille ? Voilà ce qui n’est pas très présent à ma mémoire ; mais ce que je me rappelle très nettement, c’est combien je fus heureux de découvrir cette piste et d’arriver à me faire prêter ces documents de prix lorsque j’étais dans le feu de mes recherches sur la vie et les œuvres de Berlioz. Cette partition-type, en effet, que Berlioz avait fait imprimer pour lui-même, en réduction de piano, avant que de traiter avec l’éditeur Choudens, est un document capital, celui qui nous renseigne le mieux sur les intentions du grand compositeur touchant son « poème lyrique » et sur les angoisses qui l’étreignaient davantage à mesure que fuyaient les chances de voir répresenter, selon ses vues, ses bien chers Troyens.

C’était fort bien que d’avoir rendu un juste hommage au maître défunt, en publiant son œuvre telle qu’il l’avait conçue, écrite, aimée, — et l’éditeur ne pouvait pas faire plus ; — mais il était mieux encore de donner la vie à ce drame, à cette musique en la produisant sur la scène, et c’est ce qu’entreprit aussitôt M. Félix Mottl. Une année à peine après qu’avait paru cette partition-modèle, il arrivait à donner sur le théâtre de Carlsruhe, en deux soirées, une représentation des Troyens absolument complète et conforme aux intentions de l’auteur : Berlioz, vivant, n’aurait été ni plus religieusement écouté, ni plus respecteusement traité qu’il ne le fut, mort, par un chef d’orchestre étranger, dans ce duché de Bade où il avait toujours trouvé bon accueil. Et, s’il m’en souvient bien, il n’y eut guère plus de trois ou quatre Français qui se dérangèrent pour aller entendre les Troyens tels que Berlioz avait rêvé toute sa vie de les voir exécuter. Il n’est que juste d’ajouter que c’était au cœur de l’hiver, en plein mois de décembre 1890, et que la température n’engageait nullement à voyager.

Quoi qu’il en fût, les deux parties de ce poème virgilien obtinrent un véritable triomphe, et s’il y eut une différence dans le succès, elle fut en faveur de la Prise de Troie, où l’on pensa trouver plus d’unité, plus de cohésion, plus de grandeur soutenue que dans les Troyens à Carthage, dont les pages les plus géniales, comme la chasse fantastique et le délicieux septuor, et l’enivrant duo d’amour, et la sublime scène de la mort de Didon, furent cependant acclamées. Dans la Prise de Troie, c’était une admirable Cassandre que Madame Reuss, et c’était, dans les Troyens à Carthage, une superbe Didon que Madame Mailhac ; mais le véritable héros de ces deux soirées fut vraiment M. Mottl, qui enlevait tout son personnel avec une fougue, une conviction irrésistibles. Qu’est-ce que Berlioz aurait pu jamais souhaiter de mieux ? Mais qu’est-ce qu’il aurait pu craindre de pis que la représentation de la Prise de Troie, organisée deux mois plus tard, sur le théâtre de Nice, par un barbare impresario qui ne craignit pas d’ajouter à la fin les morceaux les plus applaudis des Troyens à Carthage et qui intitula naïvement le tout la Prise de Troyes ? Oui, vous lisez bien : de Troyes, en Champagne.

La Prise de Troie, on ne saurait trop le dire, est le seul de ses ouvrages que Berlioz n’ait jamais eu le bonheur d’entendre, à l’exception de deux morceaux (le grand air de Cassandre et le duo de Cassandre avec Chorèbe), que Madame Viardot et Jules Lefort chantèrent, sous sa direction, dans un des festivals qu’il organisait à Bade. « … O ma Cassandre, mon héroïque vierge, écrit-it dans ses Mémoires, il faut me résigner, je ne t’entendrai jamais ! Et je suis comme le jeune Chorèbe : Insano Cassandræ incensus amore. » Berlioz a vécu et Berlioz est mort sans qu’aucun théâtre parisien, sans qu’aucun théâtre allemand ait jamais songé à représenter la Prise de Troie.

Et cependant douze ou treize ans se sont écoulés entre l’année où Berlioz écrivit les premières scènes de sa tragédie lyrique et celle où il est mort, car la première trace qu’on trouve des Troyens au milieu de sa correspondance, est dans une lettre à son ami Auguste Morel : « Je suis immensément occupé, lui écrit-il le 23 mai 1856, et pour dire la vérité, très malade, sans que je puisse découvrir ce que j’ai. Un malaise incroyable ; je dors dans les rues, etc. ; enfin, c’est peut-être le printemps. J’ai entrepris un opéra en cinq actes dont je fais tout, paroles et musique. Je suis au troisième acte du poème, j’ai fait hier le deuxième. Ceci est entre nous : je le cisellerai à loisir, après l’avoir modelé de mon mieux ; je ne demande rien à personne en France. On le jouera où je pourrai le faire jouer : à Berlin, à Dresde, à Vienne, etc. ; ou même à Londres ; mais on ne le jouera à Paris (si on en veut) que dans des conditions tout autres que celles où je me trouverais placé aujourd’hui. Je ne veux pas remettre ma tête dans la gueule des loups ni dans celle des chiens. »

Serments d’ivrogne….. ou de compositeur. Il la remit bien, sa tête, dans la gueule des chiens, le pauvre grand homme, et il ne l’en put tirer qu’en y laissant des lambeaux de sa chair, soit des pages entières des Troyens à Carthage, qu’il était obligé d’arracher de soir en soir. Au moins le supplice de voir son œuvre ainsi déchiquetée et réduite à sa plus simple expression par les ciseaux d’un directeur lui fut-il épargné pour la Prise de Troie : il souffrit de ne la voir jamais jouer, non de la voir cruellement dépecée.

Et quand, dix ans après sa mort, soit en 1879, deux entrepreneurs de concerts voulurent révéler à leur public habituel cette partition inconnue de Berlioz, ils le firent tous les deux avec un respect louable et sans se permettre aucune des mutilations que l’auteur aurait forcément subies s’il avait jamais dû voir son œuvre bien-aimée prendre vie au théâtre.

En France, il nous fut permis d’en applaudir pour la première fois un fragment dans le festival à la mémoire de Berlioz, organisé par M. Reyer à l’Hippodrome, le 8 mars 1879, jour anniversaire de la mort du grand compositeur ; mais au mois de décembre de la même année, la Prise de Troie tout entière était simultanément exécutée aux Concerts populaires et aux Concerts du Châtelet. Il m’en souvient comme si c’était d’hier. En ce temps-là, MM. Colonne et Pasdeloup, l’un progressant, l’autre déclinant, se faisaient une concurrence acharnée, et comme il n’était pas possible, alors, de faire large place à Wagner, contre qui d’adroits trafiquants étaient parvenus à ameuter les nigauds et les pseudo-patriotes, c’était à coup d’œuvres de Berlioz que ces deux vaillants chefs d’orchestre se faisaient la guerre. Toutes les créations du grand musicien français, ou peu s’en faut, avaient déjà défilé sur leur programmes ; il ne restait plus guère que la Prise de Troie, et tous les deux s’y attelèrent avec le secret espoir de se devancer l’un l’autre. Alors, Pasdeloup, pour être plus sûr d’arriver au moins dead head avec son rival, n’imagina-t-il pas de donner un dimanche le premier acte seul, les deux premiers huit jours après, et enfin, l’œuvre entière un troisième dimanche, à l’heure même où M. Colonne, lui aussi, l’offrait à son public. Simultanéité touchante et glorieux tournoi dont M. Colonne sortit vainqueur — avec Berlioz.

Le poème musical des Troyens, que Berlioz avait entrepris d’écrire sur l’Énéide et qu’il dédia au divin Virgile, Divo Virgilio, tout comme il aurait pu dédier son Faust à Gœthe, et à Shakespeare Roméo, comptait originairement cinq actes. Les deux premiers, qui n’étaient pas simplement un prologue (comme il a été dit souvent par erreur), sont devenus la Prise de Troie et restèrent au fond des tiroirs du maître, tandis que les trois derniers formèrent les Troyens à Carthage, qui furent représentés au Théâtre-Lyrique, le 4 novembre 1863. Mais cette subdivision, à laquelle Berlioz ne se résigna qu’en désespoir de cause et par suite d’exigences scéniques insurmontables, fut pratiquée en vue de la représentation des Troyens à Carthage au Théâtre-Lyrique, soit quatre ans révolus après qu’il avait eu terminé son poème entier. Jusque-là, et tant qu’il nourrit l’espoir de faire admettre son œuvre à l’Opéra, soit par la protection de l’Empereur, auquel il demande audience afin de lui lire son poème, soit en démolissant à tour de bras les opéras, d’ailleurs très misérables, qu’on donnait alors à l’Académie de Musique, il faut bien entendre qu’il s’agit toujours des Troyens dans leur cadre le plus large, les deux premiers actes ayant pour héroïne Cassandre, et les trois derniers Didon.

C’est ainsi qu’il écrivait à son fils, en septembre 1859 : « … Carvalho est enthousiasmé de mon poème des Troyens, que je lui ai prêté. Il voudrait les monter à son théâtre, mais comment faire ? il n’y a point de ténor pour Énée… Madame Viardot me propose de jouer à elle seule les deux rôles successivement : la Cassandre des deux premiers actes deviendrait ainsi la Didon des trois derniers. Le public, je crois, supporterait cette excentricité, qui n’est pas d’ailleurs sans précédent. Et mes deux rôles seraient joués d’une façon héroïque par cette grande artiste. Ce serait pour l’année prochaine et dans un nouveau théâtre qu’on va construire sur la place du Châtelet, au bord de la Seine. Attendons. Cependant on parle beaucoup de divers côtés aux gens de l’Opéra… »

Les Troyens, soit qu’on les considère dans leur entier, soit qu’on en juge séparément chacune des parties, occupent dans la carrière et la série des œuvres de Berlioz une place équivalente à celle de la Symphonie fantastique et de la Damnation de Faust : ces créations capitales peuvent servir à déterminer, a quinze ans d’intervalle, ou peu s’en faut, de l’une à l’autre, les tendances et l’idéal de Berlioz aux diverses périodes de sa vie artistique. Et les Troyens, en particulier, sont l’œuvre maîtresse à laquelle il devait forcément aboutir lorsque l’âge eut calmé chez lui les effervescences de la jeunesse et les bouillonnements de l’âge mûr.

Il fut pris alors d’un bel accès de classicisme et l’on put voir combien les leçon de son maître Lesueur avaient eu d’influence sur lui. Des quatre compositeurs que Berlioz adorait comme les dieux souverains de la musique et dont il avait fait ses maîtres absolus, deux l’inspirèrent de préférence au début de sa carrière : Beethoven et Weber ; deux à la fin : Gluck et Spontini.

C’est de l’Enfance du Christ, soit de 1854, huit ans après la Damnation de Faust, que date cette évolution, accentuée de toute évidence par son opéra de demi-caractère, Béatrice et Bénédict, qui fut représenté avant, mais composé après les Troyens ; évolution toute instinctive et qui n’avait nullement pour but, comme on l’a dit, de réagir contre les opéras de Richard Wagner qu’il ne connaissait guère et redoutait fort peu quand il écrivit l’Enfance du Christ et même les Troyens ; évolution qui se produisit inconsciemment sans doute en sa façon de concevoir la musique, — car ces transformations progressives, ces apparences de retour en arrière sur la fin de la vie ne sont pas rares chez les artistes, — et le fit revenir, autant qu’il le pouvait faire, au culte presque exclusif de l’auteur d’Orphée, et de celui de [la] Vestale.

La Prise de Troie, — pour ne plus parler que de cette partie-là, — a le défaut sensible, quand on la voit à la scène comme nous venons de l’y voir, de présenter seulement des épisode décousus n’ayant d’autre lien entre eux — et encore pas toujours — que la présence du principal personnage, de Cassandre. Dans les Troyens à Carthage, il y a une certaine suite, une apparence d’action dramatique : rien de semblable dans la Prise de Troie, et Berlioz, en s’inspirant du deuxième livre de l’Énéide, l’a fait avec un respect qui n’exclut pas une grande indépendance. Il remplit tout le premier acte avec Cassandre et son fiancé Chorèbe, évoqués seulement dans quelques vers du poète latin, et la prophétesse essaye en vain de rendre un peu de raison à toute la populace troyenne, émerveillée du départ des Grecs ; d’arracher aussi son cher Chorèbe au carnage qu’elle voit venir.

Au deuxième acte, cérémonie religieuse des Troyens remerciant les dieux de les avoir délivrés des Grecs, combats de lutteurs, entrée silencieuse de la veuve d’Hector qui vient implorer les dieux vengeurs, bénédiction du jeune Astyanax par l’ancêtre Priam, irruption d’Énée annonçant le sacrilège et la mort tragique de Laocoon, ordre donné par le prêtre Panthée d’introduire le cheval de bois dans la ville, afin d’apaiser le courroux de Minerve ; désespoir de Cassandre, épouvantée de tant de folie, et chants de triomphe du peuple, abattant les murailles pour traîner plus vite en lieu sûr la redoutable offrande des Grecs. Le troisième acte (car Berlioz, quand il scinda ses Troyens, mit les deux premiers actes en trois et l’Opéra, même, en fait quatre) ne comprend que l’apparition d’Hector commandant à Énée de fuir, les derniers combats de celui-ci avant de se résigner à la fuite et l’appel suprême de Cassandre exhortant les femmes troyennes à se jeter du haut des murs, à se frapper du poignard, à s’étrangler l’une l’autre, plutôt que de subir le joug de ces Grecs détestés…

Les scènes détachées ou inspirées de l’Énéide, sur lesquelles Berlioz a composé sa musique, sont toutes empreintes d’une noblesse, d’une sérénité, d’une grandeur qui font penser tout de suite à Gluck. La ligne mélodique y rest très nettement dessinée, la déclamation en est largement accentuée et l’orchestre, la plupart du temps, est d’une éloquence indicible, avec des chants d’où se dégage la tristesse la plus pénétrante. Encore, quand on parle d’évolution classique avec Berlioz, faut-il bien s’entendre. Il est incontestable que, lorsqu’il composait les airs de Chorèbe et de Cassandre, de Didon, et Béatrice, le tour de l’inspiration et la coupe de l’air procèdent directement de Gluck, mais il renforçait ces éléments et se les appropriait en quelque sorte par une orchestration beaucoup plus fournie et travaillée qu’il n’était permis à l’auteur d’Alceste. En un mot, c’est seulement pour la phrase vocale que Berlioz se fait le disciple de Gluck ; pour tout ce qui tient à l’orchestre, il demeure le Berlioz des anciens jours, celui qui a su former une si riche palette en empruntant leurs couleurs les plus vives à Weber et à Beethoven.

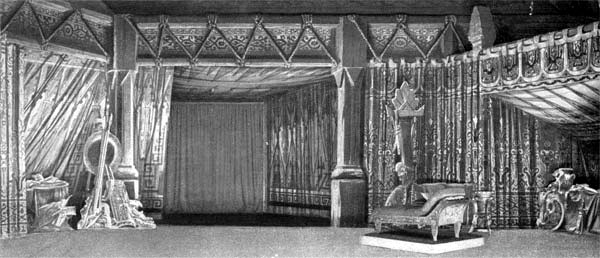

Il n’y a pas lieu, je pense, d’analyser en détail une œuvre avec laquelle les concerts ou la lecture de la partition ont déjà familiarisé tous les amateurs qui s’occupent de musique un peu sérieusement ; mais il est intéressant d’observer et de noter quelles pages prennent à la scène un rayonnement extraordinaire, et tel que les concerts n’en donnaient qu’une faible idée. Au premiere acte, ces modèles achevés de mélodie dramatisée et de déclamation lyrique qui sont le grand air de Cassandre et son duo avec Chorèbe avaient déjà produit tout leur effet dans les concerts, notamment l’année dernière, aux séances du Conservatoire où Mademoiselle Bréval et M. Renaud les avaient supérieurement rendus ; mais il en est autrement pour tout le second acte. Ici la marche et l’hymne religieux des Troyens célébrant leur délivrance, le combat si bien rythmé des lutteurs et surtout l’incomparable pantomime accompagnant l’entrée de la veuve d’Hector avec Astyanax, puis leur douloureuse station devant l’autel où brûle le feu céleste acquièrent, ainsi mis en scène, un relief sans égal. Il ne se peut rien voir de plus triste ni de plus émouvant, avec des moyens plus simples, que cette « pantomime » où la longue plainte de la clarinette est seulement entrecoupée de brefs soupirs des chœurs : c’est souverainement beau.

Le grand octuor qui se déroule après l’entrée impétueuse d’Énée est un morceau d’une structure admirable et d’un développement superbe, encore qu’il soit un peu long pour un épisode où le mouvement et l’agitation devraient l’emporter sur l’angoisse et la stupeur ; puis la grand marche troyenne qui vient ensuite et qui accompagne l’entrée triomphante du cheval dans Troie respire une allégresse, une ferveur communicative : il y a là un effet de gradation de sonorité vraiment superbe et qui semble partir du plus loin, dans la campagne troyenne.

C’est encore un tableau dont on n’avait qu’une idée insuffisante au concert que celui de l’apparition d’Hector à Énée, avec cette descente de la voix par demi-tons et ces sinistres sons bouchés du cor. Quant à la scène finale, où Cassandre se tue en exhortant ses sœurs de Troie à la suivre dans la mort, c’est une page d’une conception grandiose et puissamment rendue, mais dont la réalisation reste inférieure à l’idéal qu’on s’en fait, même au point de vue musical, car elle n’est pas dénuée de froideur, avec, çà et là, quelques touches un peu vulgaires, et n’est pas traversée de ce grand souffle d’enthousiasme, presque de délire religieux, qu’on y voudrait trouver.

Ce n’est là, d’ailleurs, qu’une fin d’acte, ce n’est pas la conclusion définitive de l’ouvrage entier, et le défaut de cette scission en deux parties, défaut sensible surtout dans la Prise de Troie, est qu’on ne juge plus chaque acte à son juste point de vue : ici, par exemple, on éprouve quelque déception en voyant que cette terminaison n’atteint pas tout à fait assez haut pour que le spectateur se retire sous le coup d’une violente émotion. Mais, c’est égal, cette partition, même ainsi présentée isolément, contient assez de grandes beautés pour que Berlioz ait pu légitimement s’écrier, son œuvre une fois terminée : « Ma passion virgilienne et musicale aura été ainsi satisfaite et j’aurai au moins montré ce que je conçois qu’on peut faire sur un sujet antique traité largement… »

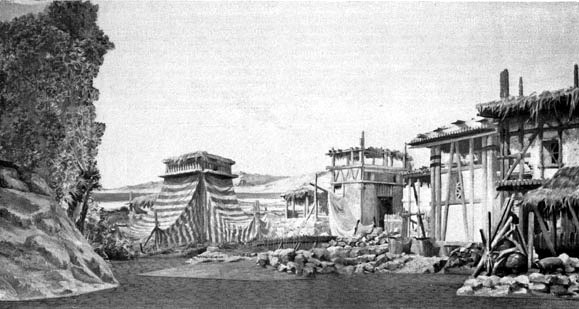

Les directeurs de l’Opéra ont très bien fait les choses pour Berlioz ; les trois décors sont d’une belle couleur ; le temple de Vesta, où les Troyennes résistent aux violences des Grecs, est très bien présenté, le cheval de bois est d’une grandeur imposante, encore qu’il ne se soit pas d’aspect assez massif ; l’apparition d’Hector est représentée, au point de vue de la dégradation de la lumière quand l’ombre disparaît, d’une façon nouvelle et vraiment saisissante ; enfin, la douloureuse scène mimée d’Andromaque et d’Astyanax a été réglée avec un soin particulier et dans un sentiment très juste par M. Gailhard : elle est d’ailleurs rendue à merveille par une chanteuse, Mademoiselle Flahaut, et par une jeune élève de la danse, Mademoiselle Hanauer.

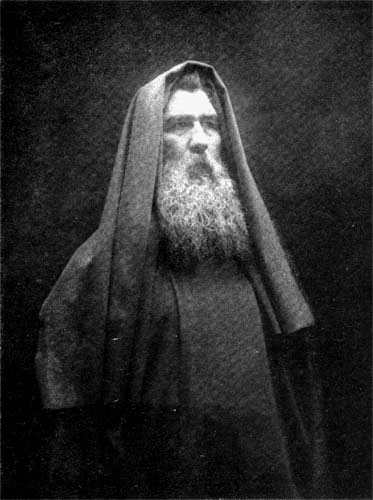

Madame Delna a fait ses premiers débuts — et elle s’en souvient — dans la Didon des Troyens à Carthage : aussi a-t-il été stipulé, quand elle dut être engagée à l’Opéra, qu’elle y serait la Cassandre de la Prise de Troie. Elle était, de la sorte, bien prémunie contre les compétitions ou rivalités que ce rôle pouvait faire naître, et le fait est que sa voix grasse et sonore convient tout à fait au personnage. M. Renaud, avec sa voix si caressante, soupire un peu trop le rôle de Chorèbe ; M. Lucas chante avec feu la partie d’Énée. Il ne faut pas oublier non plus M. Chambon, dans l’ombre d’Hector ; Mesdemoiselles Agussol et Beauvais ; MM. Cabillot, Delpouget et Douaillier qui contribuent à la belle exécution du grand ensemble de deuxième acte.

Et M. Taffanel aussi, qui a eu la haute main sur toute la partie musicale, a droit à des éloges mérités. Car tous, durant cette soirée, et l’orchestre et les chœurs, et le chef d’orchestre et les solistes, sans oublier les directeurs, ont bien servi le grand compositeur défunt… Mais ces derniers, si je les connais bien, doivent déjà penser aux Troyens à Carthage, afin de compléter leur hommage à Berlioz.

ADOLPHE JULLIEN.

![]()

[de gauche à droite:]

POLYXÈNE (Mlle Mathieu), PRÊTRESSES (Mlle

Vinchelin — Mlle Gillet), CASSANDRE (Mlle Delna), PRÊTRESSES

(Mlle Mante — Mlle Sirède — Mlle Didier)

[de gauche à droite:]

ANDROMAQUE (Mlle Flahaut), ASTYANAX

(Mlle Hanauer), HÉCUBE (Mlle Beauvais), PRIAM (M. Delpouget), HELENUS (M.

Cabillot)

![]()

Site Hector Berlioz créé le 18 juillet 1997 par Michel Austin et Monir Tayeb; cette page créée le 1er juillet 2013.

© Michel Austin et Monir Tayeb. Tous droits de reproduction réservés.

![]() Retour à la page Berlioz: Pionniers et

Partisans

Retour à la page Berlioz: Pionniers et

Partisans

![]() Retour à la page Exécutions et articles contemporains

Retour à la page Exécutions et articles contemporains

![]() Retour à la Page d’accueil

Retour à la Page d’accueil

![]() Back to Berlioz: Pioneers and Champions

Back to Berlioz: Pioneers and Champions

![]() Back to Contemporary Performances and Articles page

Back to Contemporary Performances and Articles page

![]() Back to Home Page

Back to Home Page